この季節、朝起きると窓に大量に付着していることも多い結露。

結露は放置することで、カビの繁殖につながり、アレルギー症状から肺炎や気管支炎などの健康被害を招く可能性があるという。防止策としては、窓を開けて換気したり、サーキュレーターで空気を循環させること、観葉植物を窓から遠ざけることなどが推奨されている。また、食器用洗剤を溶かした水で窓を拭くのも有効だと専門家は指摘する。

結露で“カビ”発生…アレルギー症状などの健康リスクも

東京都心で氷点下となった20日、カーテンを開けると結露していた家も多いのではないだろうか。しかし、その結露を放置していると体に影響を及ぼしてしまうという。

どんな影響があるのか、どうするのが良いのか。家ですぐできる対策などを聞いた。

遠藤玲子キャスター:

この季節、朝起きると窓がびっしり結露していることありますよね。さらに、サッシの部分には大量の水滴が付いています。感染症予防のため、加湿は不可欠な一方で結露は悩みの種でもあります。みなさんに話を聞いてみました。

30代:

窓全体に結露が付いちゃって、カーテン貼りつくぐらい結露してます。カビちゃったりしちゃうんで、対策しなきゃなと思ってるんですけど、面倒くさくてやってないです。

50代:

(結露)朝ちょっとします。心配なのはカビです。

遠藤キャスター:

街の人からもあったカビの心配について、専門家に話を聞いてみました。

千葉大学真菌医学研究センター・矢口貴志准教授:

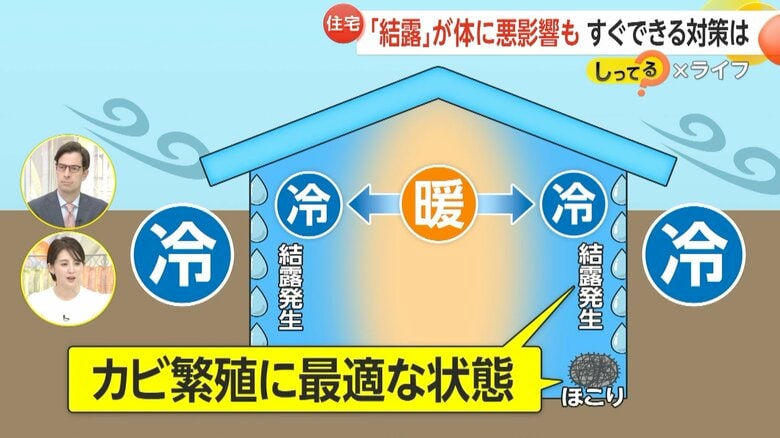

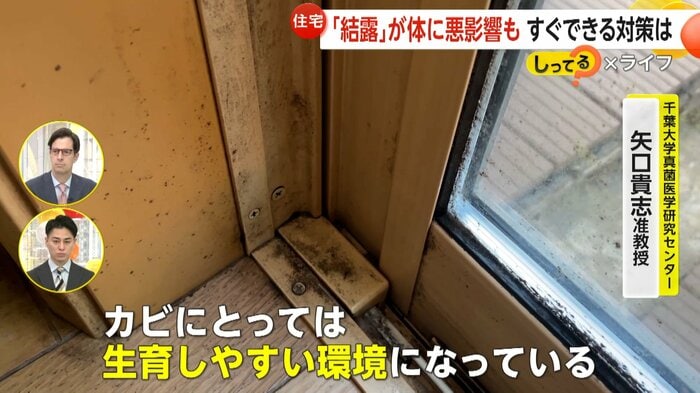

窓際で結露しているような場所はカビが生えるには、栄養源(ほこり)と水分が必要ですので、その両方が揃ってしまいます。また、割と冬でも家の中暖かくしてますので、気温もそれほど下がらないということで、カビにとっては生育しやすい環境になっていると思います。

遠藤キャスター:

最近の住宅は、暖かさが保たれるため昔の住宅よりもカビが繁殖しやすく、さらに結露した窓は水分と栄養源となるほこりが揃うため、カビが繁殖するには最適な状態なんだそうです。そして、この結露やカビをそのままにしておくと体にも影響を及ぼすといいます。

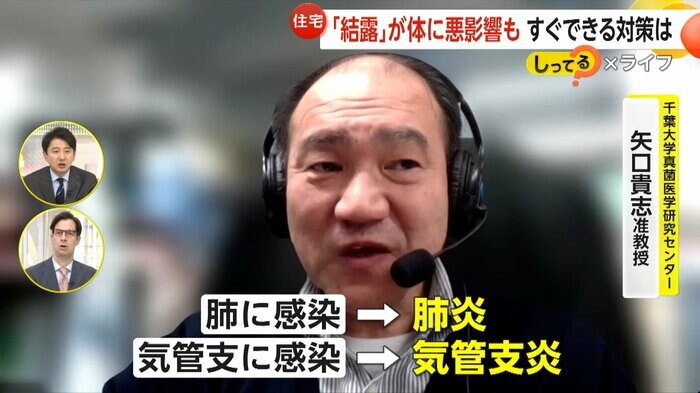

千葉大学真菌医学研究センター・矢口貴志准教授:

カビの胞子を吸うと、人にもよりますけどアレルギー症状を起こします。免疫の落ちた患者さんの場合には、アレルギー症状が進んで細胞の中まで菌が侵入してしまう。肺に感染すると肺炎になりますし、気管支に感染すると気管支炎になります。

遠藤キャスター:

どのように結露対策をしたらよいのでしょうか。

30代:

特に対策はしてないですね。気づいたら拭くぐらいしかしてないです。どうしたらいいんだろう?分からないです。

50代:

(市販の)結露防止で貼るのがあったんです。でもビチャビチャで放置しちゃってます。どうしたらいいんでしょうかね?

「換気」と「空気循環」がカビ対策のポイント

遠藤キャスター:

宮司さんは、何か対策してますか?

宮司愛海キャスター:

私は久しく窓を見てないなと思って。今日帰ったら、ちゃんと見て考えようと思いました。

遠藤キャスター:

実際どうすればいいのか、結露を防ぐ方法をお掃除のプロ・おそうじ本舗の技術責任者の尾崎真さんに伺いました。

基本的には、まず窓を開けて換気を行う。サーキュレーターなどで空気を循環させる。水分の発生源になってしまうため、窓の近くに水槽や観葉植物を置かないこと。窓の近くにぬいぐるみなどの物を置いているという方、カビの温床になってしまうので置かないようにしてください。

青井キャスター:

でも、寝てる時に発生するから換気はできないですよね。

遠藤キャスター:

プロの方に裏技を聞いてきました。使うのは食器用洗剤です。水1カップ(200cc)に対して大さじ1杯強の食器用洗剤を入れ、よく混ぜます。軽く泡立ちするくらいの濃度が目安です。この液体に雑巾を浸けて絞り、窓ガラスを拭きます。これで結露が軽減できると言います。窓の結露(水滴)は表面張力が働いて水分が集まりやすくなっているので、食器用洗剤の成分が表面張力を低下させる効果があるということです。

この方法で、約5日間は効果が継続するという。

(「イット!」2月20日放送より)