東京都で2024年、住宅火災で死亡した人の半数が、火災警報器を未設置か電池切れなどで使えない状態だったことが分かった。住宅用の火災警報器は、半年に一度の点検が推奨されている。専門家によると、「NSマーク付き」消火スプレーの常備も重要とのことだ。

2011年設置義務化も…定期的な点検が大事

住宅用の火災警報器の点検の仕方を知らないと、いざという時に作動せず、死亡火災につながるケースも少なくない。

実際やってみると、点検自体は数秒で終わるとても簡単なものだった。

小山内鈴奈キャスター:

2011年に設置が義務づけられた住宅用火災警報器。街のみなさんの声を聞いてみました。

80代:

台所とか階段とか3カ所ぐらいかしら。正確には覚えてないんですけど。

50代:

火災報知器は、ほとんど意識していないですね。何年か前に消防署の方からつけてって言われて、つけてそのままになってて。全然それっきりなんですよね。

50代:

意識したことないです。電池切れてそうですよね。まったく分からないので(点検)難しそうかなって思います。

ほとんどの戸建ての人が「点検したことない」

小山内キャスター:

戸建ての方は、設置してからそのまま点検はしたことがないという人がほとんどです。

都内では2024年、住宅火災で死亡した82人のうち、半数が、火災警報器をつけていなかったか電池切れや故障など、使えない状態だったということが分かっています。

電池切れの場合は「ピッ、ピッ」と、何もしなくても電池切れを知らせる音が鳴る仕組みです。故障の場合は、この音も流れないので、やはり定期的な点検が必要です。

点検はなんだか音が怖いし、難しそうということで、元消防署長の坂口さんに教えてもらいました。まず、設置場所について伺いました。

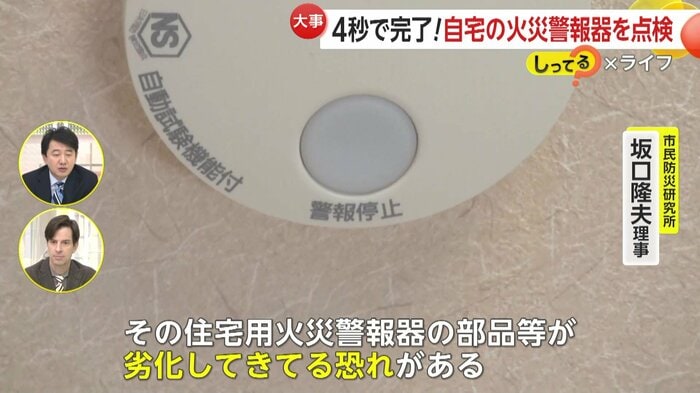

市民防災研究所・坂口隆夫理事:

東京都の場合には、基本的には各部屋、それと階段を上った上の部分、そこに設置が義務づけられていますね。

小山内キャスター:

どれくらいの頻度で、点検したら良いのでしょうか?

市民防災研究所・坂口隆夫理事:

6カ月に1回は作動するのかどうか、点検をしてみる。住宅用火災警報器の部品等が、劣化をしてきてる恐れがあります。

小山内キャスター:

半年に一回の点検が必要なんです。そして、肝心の点検はどのようにしたら良いのでしょうか?

市民防災研究所・坂口隆夫理事:

これは点検が(ボタンを)押すタイプで点検できるんです。このボタンを押します。

警報器:

正常です。

市民防災研究所・坂口隆夫理事:

「正常です」ということですから、電池切れをしていない、故障をしていないということですね。

小山内キャスター:

点いているボタンを押す、たったこれだけで、わずか4秒の点検でした。他に紐のタイプもあり、こちらも引っ張るだけです。正常であれば正常を知らせる音声などが流れますが、すぐに消えます。

初期消火グッズを備えることも重要

小山内キャスター:

青井さん、どうですか?

青井キャスター:

警報音が鳴らないんですね。簡単ですね。

小山内キャスター:

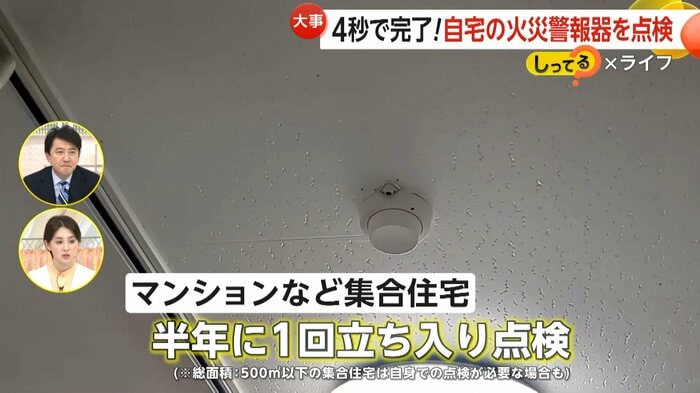

これは、戸建ての方の場合で、マンションなど大型の集合住宅の場合は、基本的に管理者などが点検をする義務を負っているため、半年に一度、まとめて点検に来るからお任せしてOKです。ただし、総面積が500平米以下の集合住宅は自身での点検が必要な場合もあります。

小山内キャスター:

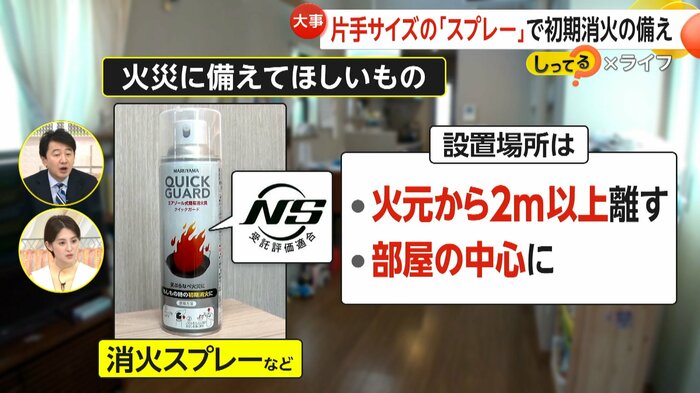

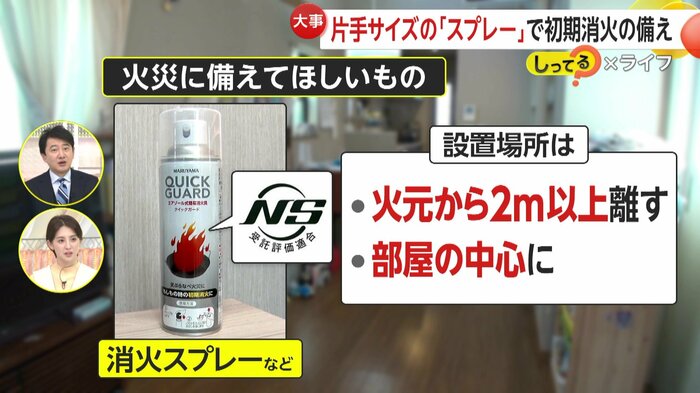

いざという時のための火災警報器の大切さを、分かっていただけたかと思います。それでも火事が起きてしまったという時に備えて、一定の基準を満たしたNSマークのある消火スプレーなど、初期消火ができるものを備えることも重要だということです。一般的なスプレー缶と同じ大きさで、片手で使えるサイズなので場所を取りません。

青井キャスター:

どこに設置するのが、良いですか?

小山内キャスター:

火元の近くに置いておくと火が強くなった場合、取れなくなってしまうため、火元から2m以上は離すこと、どこが火事になっても良いように部屋中心近くに設置することが大切です。

警報器の点検を装って、高額な商品を売りつける訪問詐欺もあるので注意が必要だ。

(「イット!」2月3日放送より)