1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに変わったことの1つが、私たちが普段目にする、「震度」などの「地震情報」だ。

当時、震災直後にテレビで報じられた地震情報には、ある違和感が。 その時の教訓を生かして大きく変化した、地震観測の最前線。

■【動画で見る】30年前届かなかった『神戸の震度6』震災をきっかけに進化した「震度観測」

「阪神・淡路」で初めて観測された「震度7」 どうやって測っている?

地震の強い揺れの到達時間などをできる限り素早く知らせる「緊急地震速報」や震度などの様々な地震の情報。

阪神・淡路大震災では、神戸などで「震度6」を記録し、のちに観測史上初となる「震度7」に修正される地域もあった。

では、この「震度」、どうやって測っているのか。大阪管区気象台を訪ねた。

見せてもらったのは、レーザー式の「震度計」。

大阪管区気象台 地震火山課 中森美空さん:円柱状のものが計測部といいまして、こちらで地面の揺れを観測しているんです。

秦令欧奈アナウンサー:例えばここが揺れると…

秦アナウンサーが震度計が載せられている机を揺らしてみた。

大阪管区気象台 地震火山課 中森美空さん:レーザーが揺れますのでその大きさを測ります。

震度計には「2」と表示されました。

秦令欧奈アナウンサー:震度2って出ていますね

大阪管区気象台 地震火山課 中森美空さん:そうですね、先ほど触っていただいた揺れが震度2と

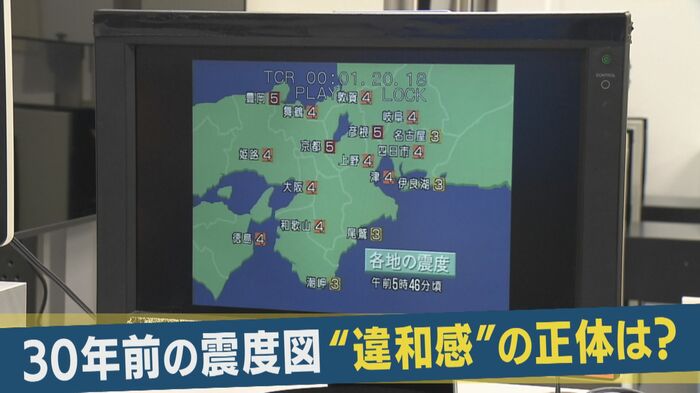

■「阪神・淡路大震災」の震度図に違和感? 「神戸がない」

実は、今の「地震観測」と「阪神・淡路大震災」には、深い関係がある。

大阪管区気象台 飯盛裕地震津波防災官:阪神・淡路大震災をきっかけとして震度計の在り方が大きく変わりました。

30年前、何があったのか。その手がかりが、当時のテレビ放送にあった。

1995年1月17日に放送された、「めざましテレビ」。

番組で震災の情報が伝えられた。

めざましテレビ 1995年1月17日放送より:きょう5時46分ごろ東海から近畿にかけて地震がありました。京都・彦根・豊岡で震度5、岐阜・名古屋・四日市などで震度4を記録しております。

当時の震度図を街の人に見てもらい、「違和感」がないか聞いた。

【街の人】「神戸?兵庫県」

街の人は、神戸市の震度が表示されていないことを指摘した。

【街の人】「ここが淡路・・・なんで出てないの」

別の人も…

【街の人】「そうだ神戸だ、神戸がない」

■「回線トラブル」で伝わらなかった「神戸の『震度6』」

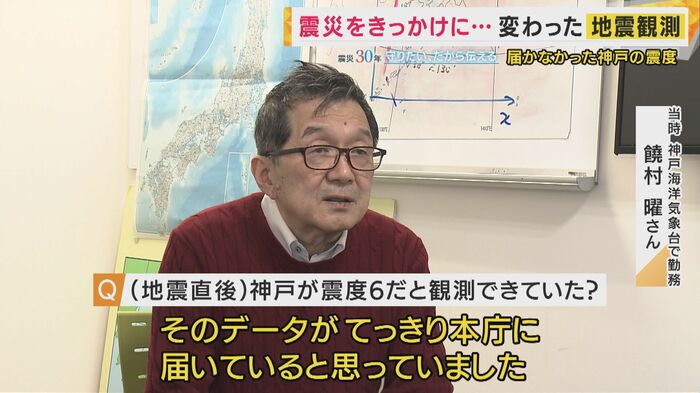

一体なぜなのか、神戸の地震観測を担う神戸海洋気象台(現・神戸地方気象台)で予報課長をつとめていた饒村曜(にょうむら・よう)さんは、当時の状況をこう証言する。

当時 神戸海洋気象台に勤務 饒村曜さん:(Q.地震直後に神戸が震度6だと観測できていた?)分かっていました。そしてそのデータがてっきり本庁(気象庁)に届いていると思っていました。

しかし、その直後、異変に気が付く。

当時 神戸海洋気象台に勤務 饒村曜さん:(気象台の)災害対策本部の副本部長でしたから ネクタイしめて(庁舎に)かけつけました。ラジオをかけながら通勤していたんですが、そのときのラジオの中で神戸の震度だけ言わないんで、これはおかしいと思って

■正しい情報発表は「発生のおよそ30分後」 初動の遅れにつながったか

30年前、震度計を用いた観測はまだ始まったばかり。

神戸では「震度6」の情報が正しく観測されていたが、大阪管区気象台に通信する回線にトラブルが発生し、未曾有の災害が起きていることが全国に伝わらなかったのだ。

結局、正しい情報が発表されたのは、発生のおよそ30分後。 地震の全容規模を把握するまでに時間がかかったことが、初動の遅れにつながったともいわれている。

当時 神戸海洋気象台に勤務 饒村曜さん:わずか10秒前でも(正確な情報が)わかれば、被害が一段階減るんじゃないかというのは言えると思います。

■経験を踏まえて変わった「地震観測」 最新式は「2台体制」「衛星回線で伝達」

この経験をふまえて、「地震観測」はどう変わったのだろうか。

職員も普段立ち入らないという建物の中にあったのは、「多機能型地震計」という最新の観測装置だ。

この装置では、「本体」と、本体が観測したデータが正しいのか、判断を支援する「サポート役」の2台体制となっている。

さらに、30年前のように回線に不具合が発生しても、衛星回線を使って情報を送ることができるようになったということだ。

■観測点「4000」増加 当時は「震度7」も観測点なく直後に発表されず

そして、最も変わったのが「観測点の数」。

大阪管区気象台 飯盛裕地震津波防災官:阪神・淡路大震災当時は、全国で300しか震度観測点がなかったんです。今は全国で合計4300か所くらいの観測点があります。

秦令欧奈アナウンサー:4000も増えたっていうことですね。すごい。

30年前、震度計などが設置された「地震観測点」の数は、ごくわずか。

後に震度7の揺れがあったと判明する西宮市や宝塚市では、当時観測点がなかったために、地震直後、震度が発表されることすらなかった。

この反省から、震災以降、観測点の数は急増したのだ。

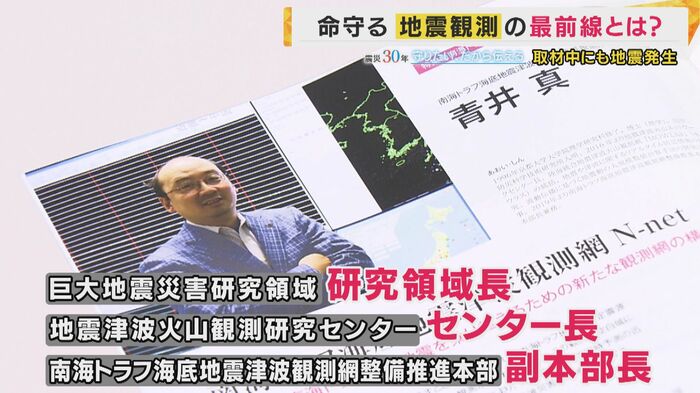

■日本の地震観測を支える「研究所」とは

さらに調べてみると、観測点の多くが、気象庁や自治体によって設置されている一方で、およそ2割が、ある1つの研究施設のものであると判明。

日本の地震観測を支えるその施設、茨城県つくば市にある「防災科学技術研究所」の青井真(あおい・しん)さんを訪ねた。

青井さんは「巨大地震災害研究領域 研究領域長」、「地震津波火山観測研究センター センター長」、「南海トラフ海底地震津波観測網整備推進本部 副本部長」といった肩書きを持ち、日本の地震観測研究をリードする、まさにスペシャリストだ。

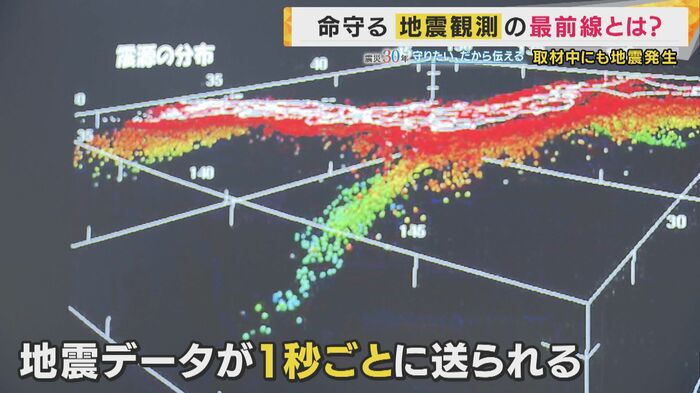

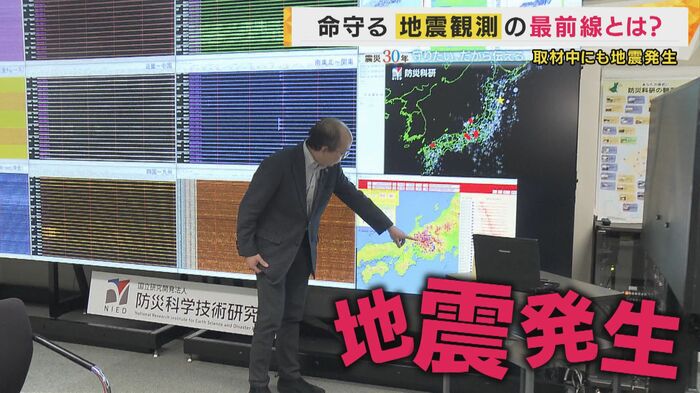

研究所の中には多くのモニターが設置されていた。

防災科学技術研究所 青井真センター長:我々が全国に置いている地震計のデータがリアルタイムに入ってきて、それを表示している部屋です」

ここには、全国に2100カ所ある観測点から地震のデータが1秒ごとに送られていて、その分析結果が、私たちが目にする緊急地震速報にも役立てられている。

■取材中に地震が発生 詳細なデータが瞬時に届く

地震大国ニッポンでは、いつ「そのとき」がやってくるか、分からない。

インタビュー中にモニターから「地震発生」という音声が流れた。

防災科学技術研究所 青井真センター長:これ今地震が起こりましたね。

なんと、取材中に地震が発生。中部地方を震源とする地震。幸い、大きな揺れではなかったようだ。

防災科学技術研究所 青井真センター長:先ほどの地震を地域を拡大して波形を見てみるとこんな感じになっていて上から順番にいくつかの観測点で地震が捉えられていることがわかります。

観測点の増加のおかげで、30年前と比べて、地震観測のスピードは格段にあがった。

防災科学技術研究所 青井真センター長:(今なら)2、3分で大変な地震であったっていうことが把握できるという点が当時とはかなり違う。

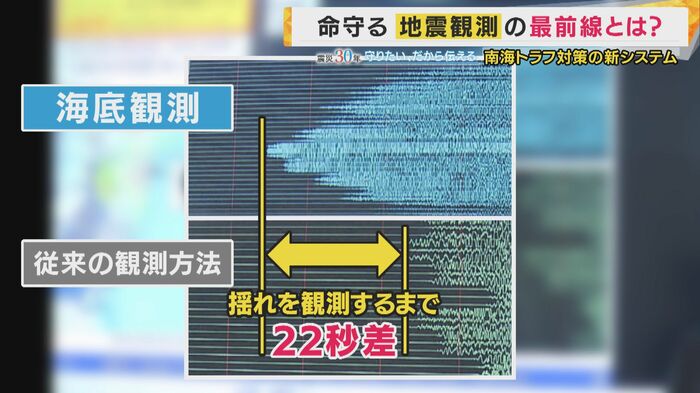

■「海底観測」で緊急地震速報の発出がより短時間に

さらに青井さんが案内してくれたのが「ノード」と呼ばれる海底観測専用の装置。

この「ノード」を用いて去年10月に一部システムの運用を開始したのが「N-net」(エヌ・ネット)だ。

南海トラフ巨大地震の震源域で、海の生き物たちよりもはるか深くの海の底に、「N-net」のノードが張り巡らされている。

震源により近い場所でデータを集められる海底観測では、従来より数十秒早く「地震速報」を出せると期待されている。

防災科学技術研究所 青井真センター長:皆さん緊急地震速報って猶予時間が非常に少ないなとお考えだと思いますけれども、こういう形で海で観測をすることで猶予時間が10秒20秒という単位で増える可能性がある

■「『いざ』というときどう行動するか」命を守るのは「一人一人」

災害の苦い経験を糧に、変わり続けてきた地震観測。 一方で「命を救うのは技術の進歩だけではない」と青井さんは訴える。

防災科学技術研究所 青井真センター長:いざ地震が起こったときにどう行動するのか。皆さんの命を助ける一助になればと思って我々は研究を進めていますけれども。 やはり最後ご自分の命を守るのは、皆さん一人一人だっていうことは、昔も今も変わらないことだと思います。

■「人間の心・意識の耐震化・減災化を」

阪神・淡路大震災からの30年で地震観測も大きく変わった。

関西テレビ 加藤さゆり報道デスク:30年前、大阪は1カ所だったたんですよね。それも地盤が固いところでした。それがいまや89か所まで広がっているということで、緊急地震速報の正確度や速報度も上がってきているということです。

またこういった情報を防災や減災にどう生かすのか、「newsランナー」のコメンテーターで共同通信社の太田昌克編集委員は、次のように指摘した。

共同通信社 太田昌克編集委員:最後は使う人間の心構えと判断力だと思います。普段から防災意識をしっかり持つ、インフラ・ハード面が進んでいますから、ソフト面、人間の心・意識の耐震化・減災化がますます求められると思いますね。

(関西テレビ「newsランナー」2025年1月13日放送)