岐阜県岐阜市の長良川で6月、中学2年の男子生徒が川底で沈んでいるのが見つかり、意識不明の重体となった。川に潜む危険性について専門家に聞いた。

水難事故が全国で2番目に多い長良川

2023年6月19日、岐阜市の長良川の長良橋付近で、泳いでいた中学2年の男子生徒の行方がわからなくなった。警察や消防などが捜索にあたったところ、数十分後、男子生徒が近くの川底で沈んでいるのを、鵜飼船の関係者が発見した。

男子生徒は病院へ運ばれたが意識不明の重体だ。警察によると、男子生徒は友人10人と川で泳いで遊んでいたという。

水難事故が増えてきている。全国の河川や湖などで起きた水難事故で、一番多いのは琵琶湖だが、2位に長良川、5位に木曽川、8位に板取川と、東海3県の3つの河川が10位以内に入っている。(16位に矢作川18件)

調査した河川財団によると、都市部からのアクセスもよく利用者が多いことから、発生件数が多いとみられている。また、河川の水難事故は6月~8月に集中していて、全体の6割を占めている。

川に潜む3つの危険 インストラクター「ライフジャケットの着用を」

事故が起きた岐阜市の長良川は、目の前に金華山、鵜飼観覧船乗り場もある。

近所に住む男性:

まさかこんな所で溺れているとは思っていなくて、びっくりしました

近所に住む女性:

小学校の時はロープを張って、長良川で泳いでいました

この場所は地元の人を中心に、夏は子供から大人まで川遊びで賑わうというが、消防によると、長良橋付近ではこの10年で12件もの水難事故が起きている。

原因は何なのか、長良川などでアクティビティのインストラクターをしている臼井さんに伺った。

ODSSリバーベース長良川の臼井健悟さん:

子供が流れた所は一番深くなっている所だろうなというのは予想ができます。泳いでいて足をつこうとする時につかなくて、体が縦になった瞬間にフッと沈んでしまうので、パニックになってそのまま慌てて流されたんだろうなと思います

川の危険1 【急な“深み”】

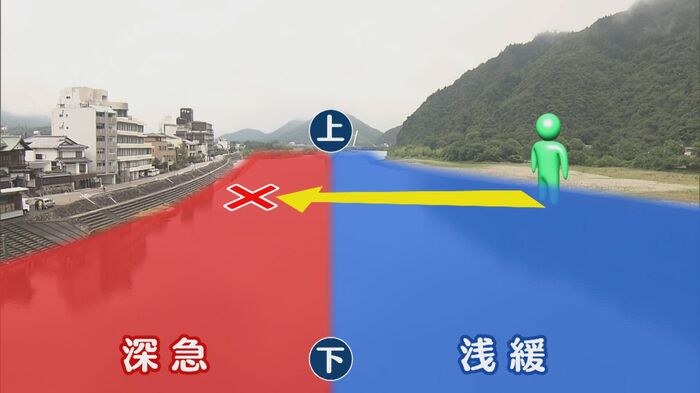

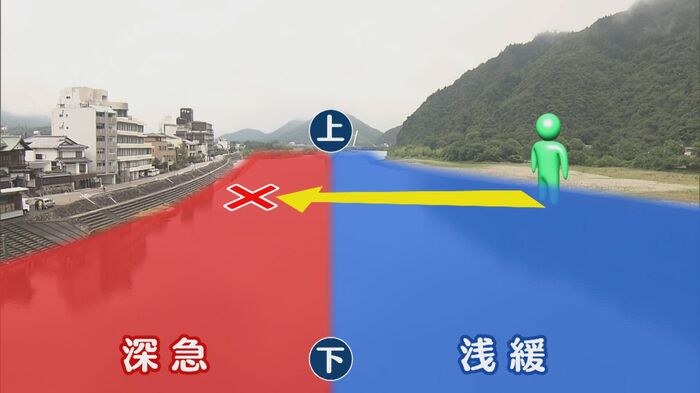

現場の川幅は約100mで、手前に比べ向こう岸は深くなっている。

今回の事故で中学生を発見して救出した、鵜飼船の船頭・今井さんに話を聞いた。

今井翔佑さん:

僕の同僚が鵜飼の準備をしに出てきた時に、近所の人から「人が沈んでいるよ」という話を聞いたらしくて、それで向かいました。その日はすごく風が強くて、強い風が吹くと水面も波が立つので、けっこう(波が)高くなって呼吸するのも一般の子たちは難しいと思います

船で現場の近くに行くと、岸辺の深さは膝の辺りだったが、事故現場付近では…。

今井翔佑さん:

この辺が一番深い所ですね。4mはないですけど、3m20cmとか

長さ4.5mある竹竿がかなり深く刺さっているのがわかる。この深さになると足は届かない。

今井翔佑さん:

こっちに渡ってこようと思って体力を使ってきて、ここら辺になると向こうより流れがあるので、疲れてきて流れが速くなって、えらくなって(疲れてしまって)。流れが速いとどうしても、どんどん(下流に)下がっちゃうので、焦ることも多いと思います

深い所は流れも急で、水温も下がるという。今井さんは、中学生が川岸まで泳ごうとし、急な深さと流れによって溺れてしまったのではないかと説明する。

今井さんも船で上流に向かう時は、流れの緩やかな所から回っていくという。

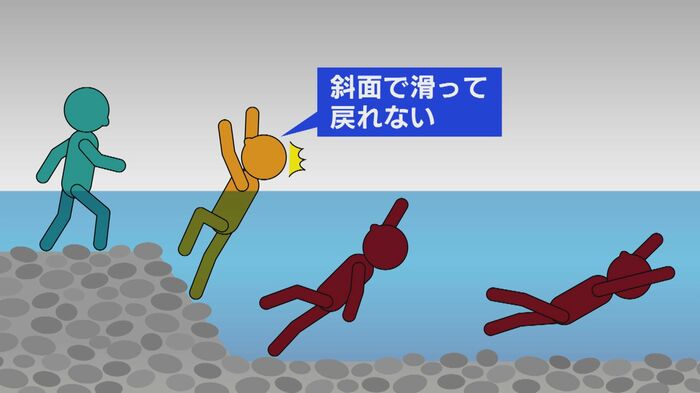

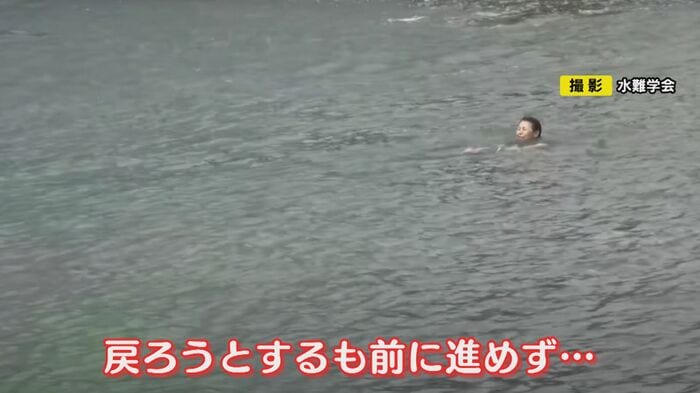

また、川の深みは突然やってくる。水難学会が行った実験映像では、女性が川の中央へ歩いていくと、膝ほどまでだった水が一気に深くなり、足が届かなくなった。

川底は急斜面になっている所が多く、気付いて戻ろうと思った時には、斜面の砂利やぬかるみで滑り、深い方へ落ち込んで溺れてしまう。まさに「アリジゴク」のような構造になっているという。

川の危険2 【流れの“向き”】

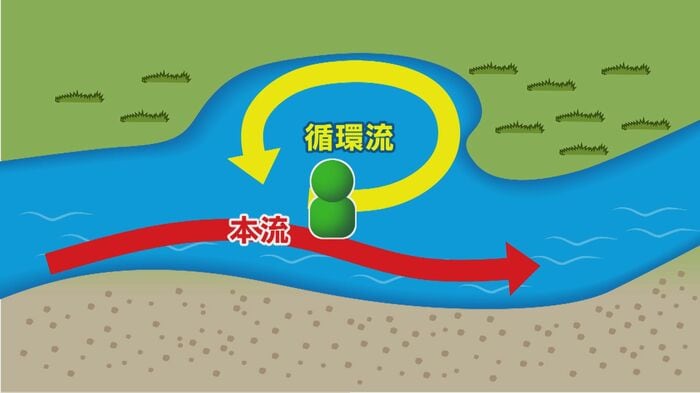

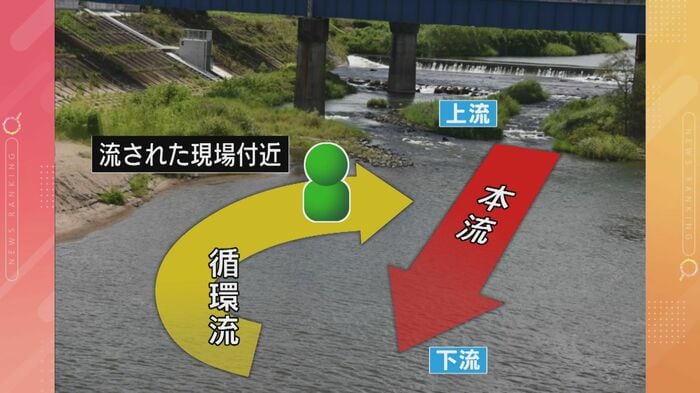

川の危険は他にもある。川には本流以外にも、流れがクルクルと回る「循環流」が発生し、巻き込まれると川の中央へ押し出される。

水難学会が実験をした場所も、川の中央へ流れる循環流がある場所だ。

実験では、女性が深みにはまった後に戻ろうとするが、前に進めていないのがわかる。

流れに逆らって泳ぐのは困難で、体力も失いやすく溺れることが多いという。

実際にこの場所で6年前、地元の女子中学生2人が溺れて亡くなった。

川の危険3 【目の錯覚】

川底が見えている場所も油断は禁物だ。紙コップに水を入れると、コップの底にあった10円玉が見えてきた。水の屈折によって目の錯覚が起こるためで、10円玉は実際よりも3割ほど浅く見える。

同様に川底も実際より浅く見えるため、見た目で判断すると思わぬ深みにはまってしまう恐れがあるので注意が必要だ。

川を安全に楽しむためには準備が大切で、臼井さんは「浮いて息は吸えるので、何とかなると思う」として、ライフジャケットを着用するよう呼びかけている。

泳いで救助は危険…もし流されてしまったら「浮いて待つ」

水難学会の斎藤秀俊会長も「川遊びはひざ下まで」としているが、気を付けていても流されてしまった場合はどうすればよいのかを聞いた。

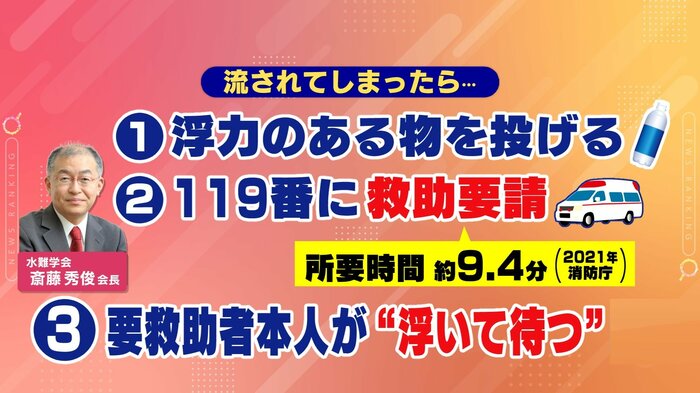

流された人を発見したら、まずはペットボトルなど浮力のある物を投げいれ、同時に消防に救助要請をする。ただし、救急の現場到着時間は全国平均で約9.4分(2021年 消防庁)。要救助者が10分間呼吸をし続けることが重要だ。

そのためには、本人が「浮いて待つ」ことが必要。深みにはまった後は、まずはいち早く冷静になること。そして体は無駄に動かさず、両腕・両足を気持ち開き気味にして、仰向けの姿勢を取るようにする。

とにかく浮くことに専念して顔が出るようにし、息は胸に溜めるようにする。声を出すと、息を吐いて体が沈みやすくなるので、叫ばないようにし、そのままの姿勢で救助を待つ。

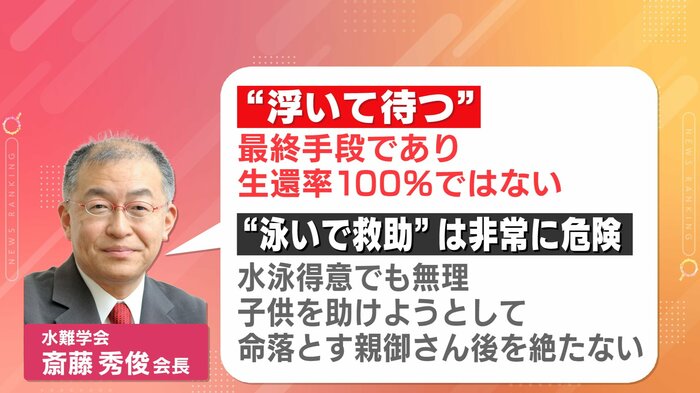

斎藤会長によると、浮いて呼吸を続けることで助かる可能性が上がるという。しかし、あくまでも最終手段であり、生還率も100%ではない。

また、泳いで救助に向かうのは非常に危険で「水泳が得意でも、溺れている人を助けるのは無理。子供を助けようとして命を落とした親は毎年後を絶たない」と話す。そのため、川へ行く機会がある時は「流されたら浮くことだけに集中する」など、家族で話して欲しいということだ。

2023年6月23日放送

(東海テレビ)