廃炉に向けて、手探りの作業が続く東京電力・福島第一原発。1号機では、2022年2月から準備を進めてきた調査が最終段階に入った。事故から13年目にしてようやく“本丸”とも言える場所の撮影に成功した。

敵の姿を捉え作業の手がかりに

「デブリがどこにあるかというのを、はっきりさせた上で、じゃあどういう工事の方法を取るかとか、どういう取り出し装置を作るかと、まさにその敵を知るということを今やってるわけです」

こう話すのは、経済産業省の木野正登参事官。

1号機でも融け落ちた核燃料「燃料デブリ」という“敵”の姿をとらえようと、外堀を埋める作業が進められてきた。

2015年には、内部の形状にあわせて変形しながら進むヘビ型のロボットを使って、格納容器の中の様子や放射線量の調査が始められた。

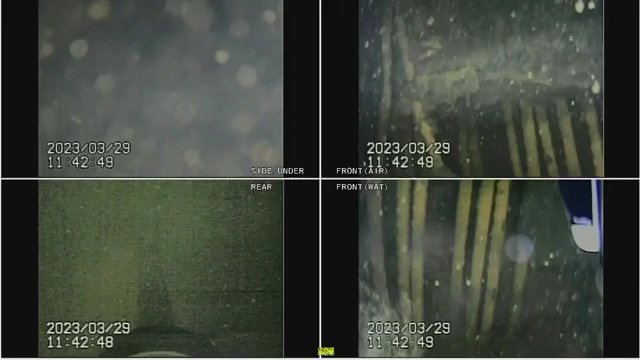

2017年には、別のロボットで格納容器の底にあった砂のような堆積物を確認。そして2023年3月28日からの調査で、核燃料を収めていた圧力容器の真下の部分に初めてロボットを投入。燃料デブリとみられる大量の堆積物、そして圧力容器を支える土台部分のコンクリートが、ほぼ全ての範囲で剥がれ落ち骨組みの鉄筋がむき出しになった様子の撮影に成功した。

担当者が語る現状

今回の調査では、核燃料を収めていた圧力容器の真下の部分にロボットを入れて撮影することが出来た。「まず、1号機は2号機・3号機に比べて燃料デブリとみられる堆積物の量が多かったり、原子炉の部品が大量に下に落ちていることが確認されて、損傷が激しいというのが見えてきた」と話すのは経済産業省で福島第一原発の廃炉を担当する木野正登参事官。詳しい状況を解説してもらった。

フラスコ状の格納容器の中に原子炉圧力容器。その下には棒状の制御棒がある。これらがすべて落ちたということ?

「すべてではないんですけれども、この制御棒を入れておく筒、これが大量に下に落ちていたり、また堆積物がかなり広範囲に広がって落ちている状況が確認をできています」

撮影された映像から分かったことは?

「コンクリートでできた原子炉を支えている土台。ここが損傷を受けていて鉄筋が広範囲でむき出しの状態で確認できている。それから、制御棒を入れておく筒が下に落ちているということ、激しい損傷がここでも見られていますし、外側にも堆積物が大量に出ているという状況も確認ができています」

燃料デブリを取り出すためにどこにどれだけあるのか把握することが必要になるが、具体的に取り出し方法を検討できる段階に入ってきたのか?

「かなり今回は情報が得られました。デブリとみられるものもたくさん確認できています。なので、今ある情報で工法を考えていくっていうことは、非常に可能になったというふうに思っています」

1号機は2号機・3号機よりも燃料デブリの取り出し自体、非常に難しいとされているが、理由はどんなところに?

「デブリの量の多さもそうなんですけども、非常に広い範囲にデブリが広がっているということですね。原子炉の真下やその外側にも広がっているということで、取り出す場所も1ヶ所ではなくて複数箇所を考えていかなければいけないとか、取り出す場所によって装置も全然違うものになるというふうに予想されるので、複数の工法をいろいろ検討していかなければいけないというところに難しさがあると思っています」

圧力容器の土台部分に損傷が確認されたが、東京電力は耐震性には問題はないとした。ただ、2021年・2022年と福島第一原発は震度6弱の地震には見舞われている。本当に大丈夫と言っていいのか?

「正確には、ちゃんとした評価をする必要があります。事前に想定した範囲より広い範囲で損傷が確認をされていますので、しっかり評価をし直すこと、これが重要です。しかしながら、鉄筋が支えたり鉄板が中に入ってたりします。こういうものが存在しているので、原子炉がいきなり落ちるということはないと思っています。なので少し沈み込むということはありうると思うので、ここを正確に評価をすることが大事だと思いますね」

2023年は2号機から燃料デブリのサンプルを初めて取り出すという計画もあるが、これはあくまでもこれサンプルとなる。当初示された「30年から40年」という廃炉にかかる期間も残り18年から28年、ペースアップが必要と感じるが、どう実現する?

「やはり今確認できた情報で早急に取り出し方法、またその装置の開発を急いでやっていく。これで計画を実現していくのが大事だと思います」

政府は運転期間の長期化など原発政策を大転換した。なにより事故をおこさないことが大前提。そして、原発事故がおきた福島県に住む者としては、原発政策を推進する以上に、廃炉作業を進めるために力を注いでほしいと感じる。

(福島テレビ)