かつて、和紙で新潟県内有数の産地だった加茂市。「加茂紙(かもがみ)」として知られた手漉き和紙の技術を受け継いだのは3人の子どもを育てる専業主婦の女性。加茂紙を生産する唯一の職人となった女性の思いに迫った。

盛んだった紙漉き 現在は1人で生産

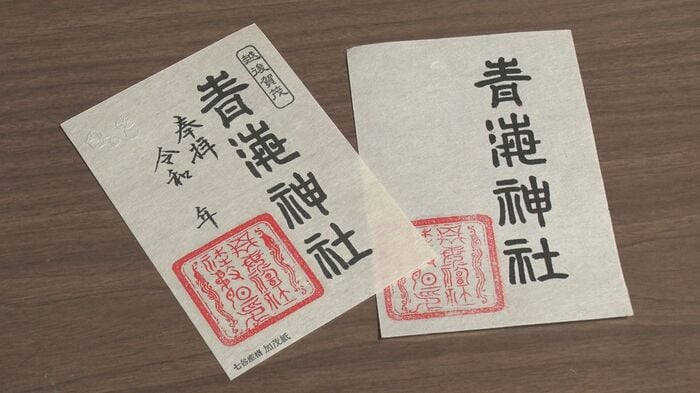

新潟県加茂市で1300年の歴史を重ねる青海神社。参拝の証となる御朱印には、特別な和紙を使っている。

青海神社 古川修 権禰宜:

加茂紙という、加茂で漉かれた和紙を使っている

加茂の名がついた和紙を生産しているのは、豊かな自然に囲まれた里山の集落…ではなく、加茂駅前にある商店街。

現在、加茂紙を商品として生産しているのは、57歳の鶴巻由加里さん、ただ1人。

鶴巻由加里さん:

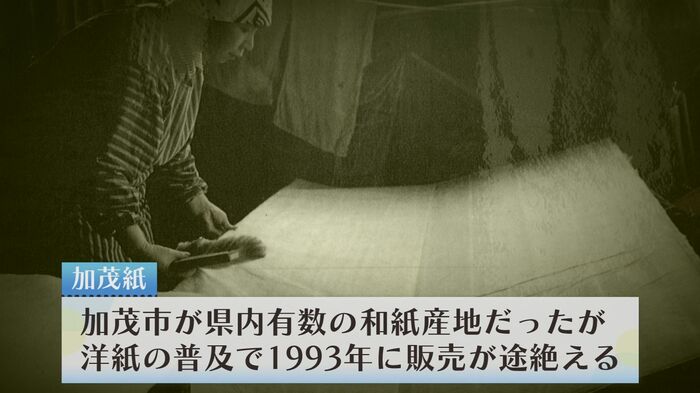

加茂市七谷地区で明治から大正にかけて、200軒以上の農家で、冬の仕事として紙が漉かれていて、県内で一番の生産額があった

専業主婦から和紙職人へ!

手漉きの加茂紙。機械化された洋紙の普及により、1993年には姿を消すことに。

そこで加茂市が2011年に始めたのが、加茂紙を生産していた人を招き、その技術を伝承する「紙漉き技術保存振興事業」。

鶴巻由加里さん:

保存事業の担い手を募集する市の広報を見て「やりたい」と思った

この事業に参加した鶴巻さんは当時46歳。3人の子どもを育てる専業主婦だった。

鶴巻由加里さん:

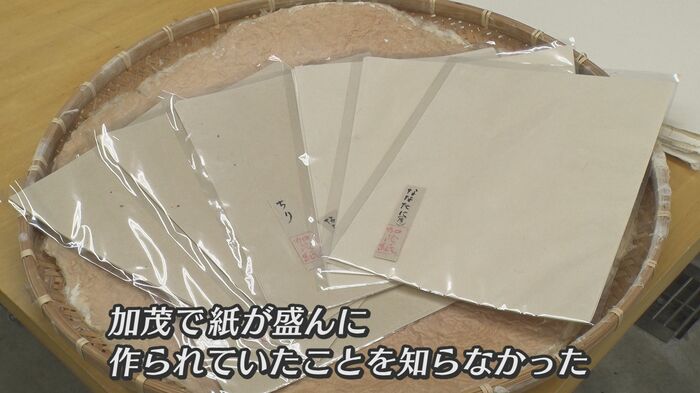

加茂で紙が盛んに作られていたことを知らなかった

紙漉き和紙 冷水で手は真っ赤に…

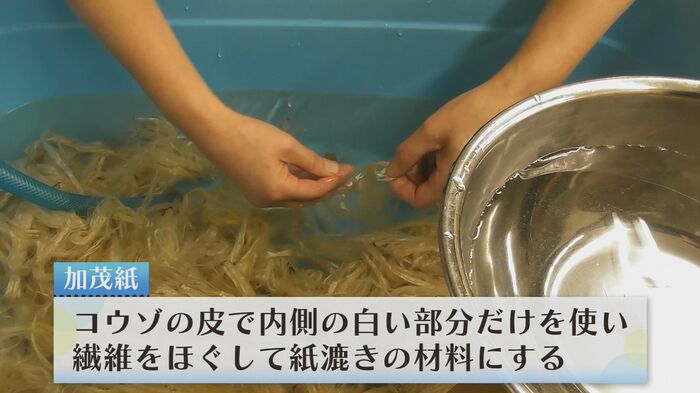

この日、鶴巻さんが見せてくれたのは、紙の材料となるコウゾという木の皮を煮たもの。

皮の内側にある白い部分だけを削ぎ取り、汚れなどを取り除きながらたたくなどして繊維をほぐしていく。

鶴巻由加里さん:

たくさんの工程を経て、紙になる

専業主婦だった鶴巻さんだが…

鶴巻由加里さん:

和紙の生産を始めるまでは、本当にどうしたら働かずにすむか考えていたのに

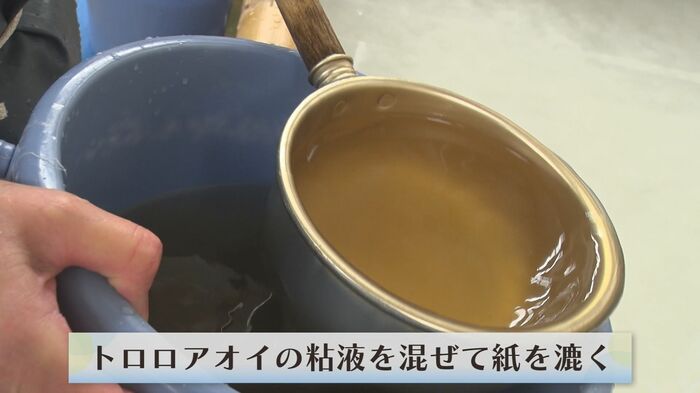

植物から抽出した粘液を混ぜて始まる紙漉き。

鶴巻由加里さん:

水の温度が上がると、粘液の効き目がなくなる。そうすると、繊維が均等に広がらなくなる

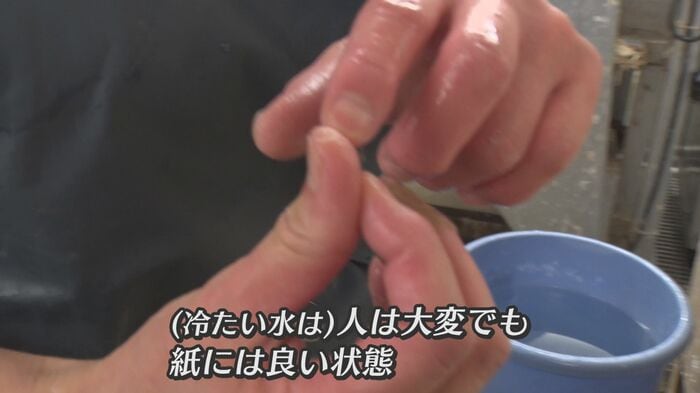

手漉き和紙の生産が冬を中心に行われるのは、手の感覚がなくなるほどの冷たい水が紙づくりには欠かせないから。

鶴巻由加里さん:

手が真っ赤になって、あかぎれも。冷たい水は、人は大変だけど、紙にはすごく良い状態

復活した加茂紙「大切にしたい」

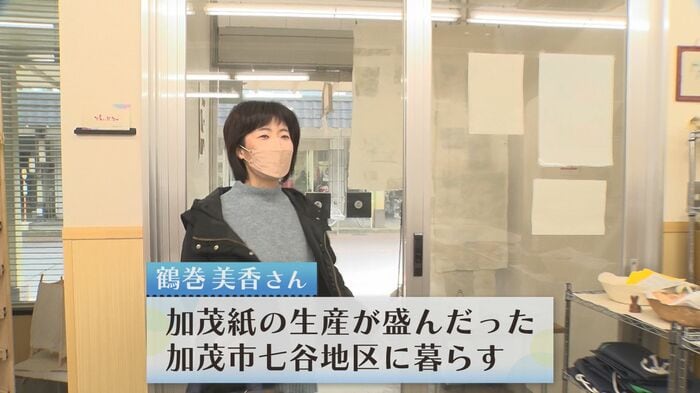

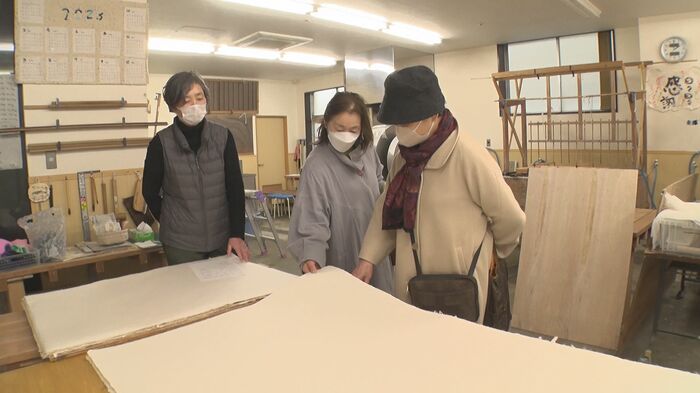

この日、紙漉き場を訪れた鶴巻美香さんは、加茂紙の生産が盛んだった七谷集落に暮らしていて、復活した加茂紙を楽しんでいる。

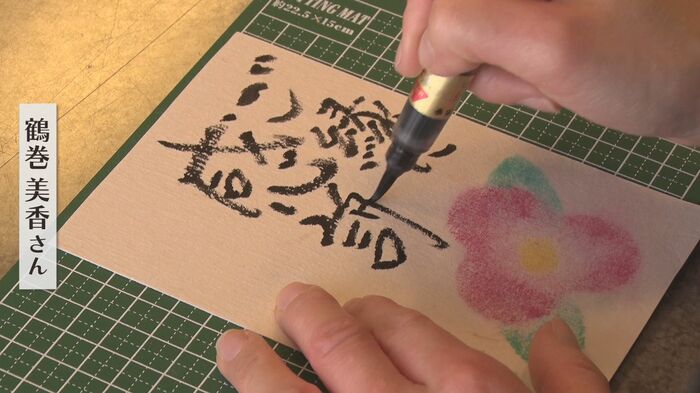

鶴巻美香さん:

楽しく書ける。地元の紙だからこそ、大切にしたいなと思う

和紙を使う人の喜び。手間がかかり、冷たい水に苦労する手漉き和紙に、鶴巻さんが情熱を傾ける理由だ。

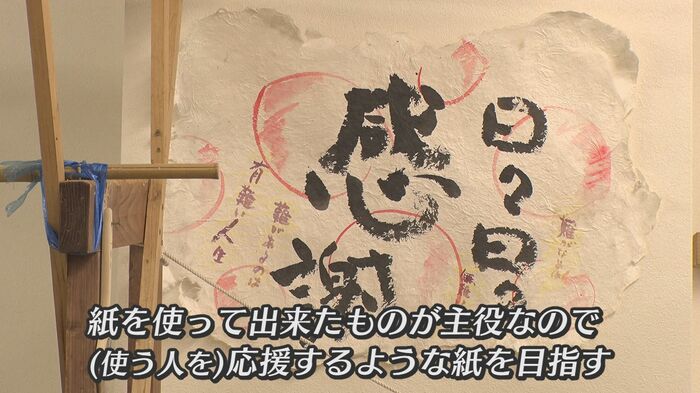

鶴巻由加里さん:

紙を使ってできたものが主役なので、使う人を応援するような紙を目指す

商店街で紙漉き 加茂紙を知る機会に

加茂市の事業として行われている加茂紙の保存。商店街の中にある紙漉き場には、ユニークな場所がある。

鶴巻由加里さん:

ここは金庫で、昔は銀行だった。紙幣も和紙なので縁がある

商店街に紙漉き場があることで、偶然お客さんが立ち寄り、復活した加茂紙を知る機会にもなっている。

客:

洋紙が多い時代に和紙というのは、気分が休まる

客:

触ると、感触が全然違う。心が穏やかになる

加茂紙 “県の伝統工芸品”に指定!

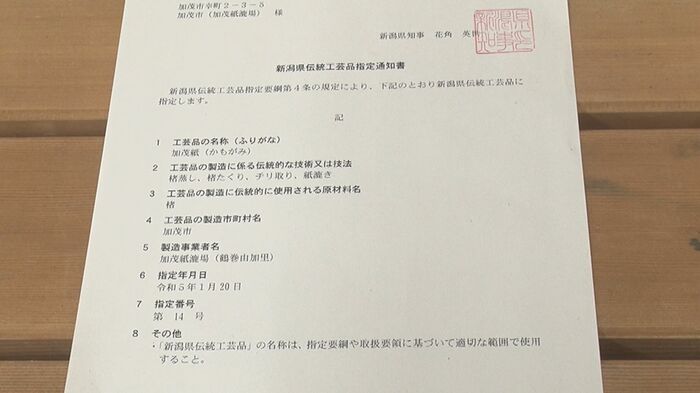

そんな加茂紙の技術伝承に取り組む鶴巻さんのもとに2023年1月、うれしい知らせが届いた。

鶴巻由加里さん:

「新潟県の伝統工芸品に指定した」という通知書

加茂紙は2023年、地域の特色を生かした手作りの技による品質が認められ、県の伝統工芸品に指定されたのだ。

46歳で職人の道へ「歳は関係ない」

鶴巻由加里さん:

まだ修行。まだ、まだ、発展途上なので

46歳で専業主婦から職人の道を歩き始めた鶴巻さん。

鶴巻由加里さん:

本当に歳関係なく、「やりたい」という気持ちが起きたときには、とりあえず行動してみる。まず、やってみてほしいなと思う

冷たい水から生まれる加茂紙には、使う人が温もりを感じる理由があった。

(NST新潟総合テレビ)