8年ぶりの高いベースアップ要求

今月7日、自動車や電機メーカーなどの労働組合で作る金属労協は、2023年度の春闘で、毎月の基本給を底上げするベースアップを6000円以上要求する方針を決定した。

金属労協の金子議長は、世界と比べた日本国内の賃金について、「優位性がないどころか、最下位争いをしている」として「絶対額を高めることを求められている」との認識を示した。

ベアで6000円以上とは、前の年の2倍の要求であり、実額要求となって以来、8年ぶりの高い水準だ。

進まない「賃金への分配」

一方、財務省が発表した今年7~9月期の法人企業統計調査によると、金融、保険業を除いた全産業の経常利益は19兆8098億円で、前の年の同じ時期と比べて18.3%増え、7期連続の増益となった。

日本総合研究所によると、9月末現在の国内企業の手元資金は約266兆円。これは10年前から6割増えている。製造業では72兆円と4割増、非製造業でも194兆円と6割増加している。

このため好調な企業業績の中、企業の利益が人件費にどのくらい回ったかを示す労働分配率は、7~9月期の全産業平均で55.6%と、こちらは10年前と比べ10ポイント低くなっている。

調査した日本総合研究所は「社会・経済に将来、予測できない変動が起きることに、日本の経営者は依然として強い懸念があり、利益を投資や賃金に向けるのに躊躇している。その一方で、労働者側もそれに対して、より高い賃金の会社に移ることなども含め、強く反発が出来ない土壌がある」と指摘したうえで、「これを払拭するには、政労使で、賃上げのあるべき姿、雇用の流動性などの議論をさらに深めて行くことが必要だ」と強調する。

収入の目減りが現実のものに

原材料価格の高騰や円安の進行に伴う物価高が、家計に重くのしかかっている。

厚生労働省の毎月勤労統計調査の速報値によると、賃金の実質水準を算出する指標となる物価(持ち家の家賃換算分を除く)が、10月は前年同月比で4.4%上昇する一方で、物価変動を考慮した実質賃金は、2.9%減り、7か月連続で減少した。

物価上昇に賃金の伸びが引き離される状態が続き、収入の目減りが現実のものになってきている。

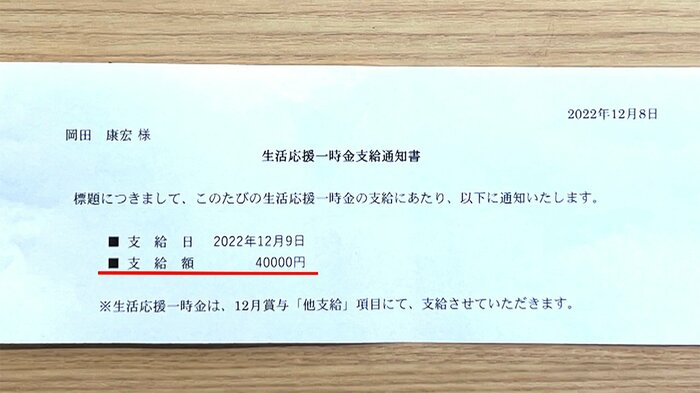

「インフレ手当」が構造的賃上げにつながるか

こうしたなか、企業の間で広がるのが「インフレ手当」を支給する動きだ。

帝国データバンクが11月に実施した約1200社を対象にした調査では、インフレ手当を支給したか、支給に前向きな企業は4社に1社という結果になった。平均額は一時金で5万3700円、月額手当で6500円だ。

三菱自動車は2日に最大10万円をインフレ手当として支給、ビーフン製造最大手のケンミン食品も、夏に続き、今月、2度目の支給を実施する。物価高の収束が見通せないなか、企業の稼ぎの十分な還元がなければ、好循環は生まれず、個人消費が上向きの軌道を描くことは難しくなる。

インフレ手当支給の動きが、物価上昇に追いつける構造的な賃上げを実現する流れにつながるのか。年明け以降本格化する春闘は、この先の国内景気の行方を決める例年以上に重大なものとなる。

(フジテレビ経済部 財務省担当 黒田哲也)