ドラマ『silent』。現在、TVerやFODで、本編とともに『silent』解説放送版が配信されている。ここで今回初めて「解説放送」を知ったという人もいるのではないだろうか。

地上テレビ放送の一部の番組には「解説放送」なるものがある。

解説放送とは、「主に目の不自由な方々に テレビを楽しんでいただくための放送」(フジテレビHPより)であり、「映像に関する説明(出演者の表情、情景描写など)を、副音声によるナレーションで伝える放送サービス」(民放連HPより抜粋)である。

テレビの音声切替えを「副音声」にすることで誰でも視聴できる。

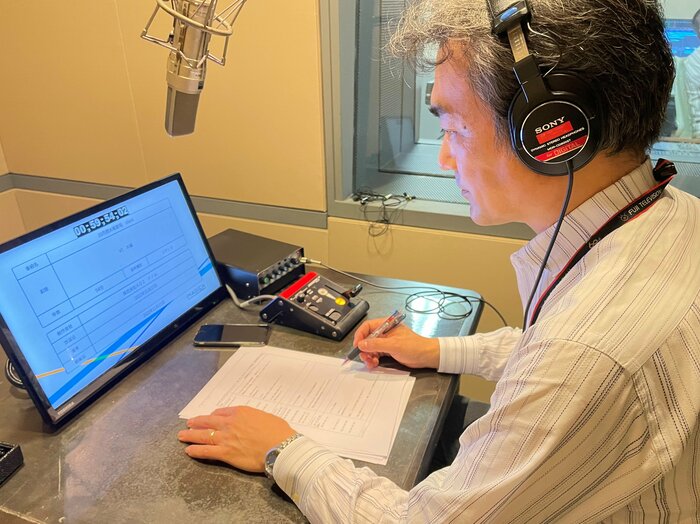

解説放送の録音は、アナウンサーが行う。『silent』の解説は、毎回私が録音している。ここでは、その録音における工夫の一部と、意外な反応や気づきについてまとめる。

シーン説明の場合は“機械的に”

アナウンサーが解説部分を読む時の「読み方」には、決められたルールがあるわけではないが、解説放送は「視覚に障害のある人たちにより楽しんでいただく」ことが目的であり、それに叶う読み方を心がけている。

よって、通常のナレーションや朗読などとは少し異なる考え方になる。

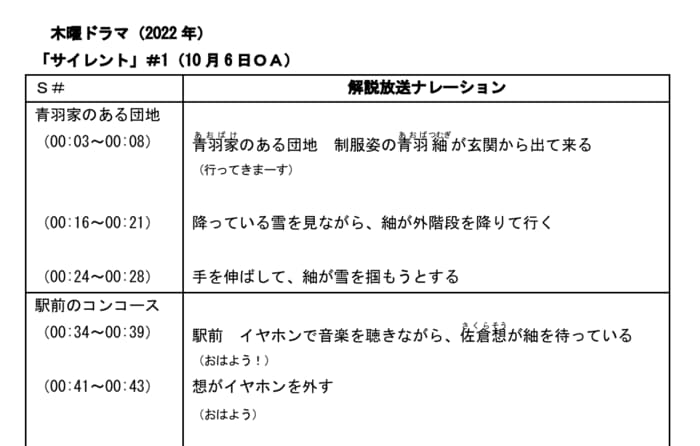

例えば、『silent』第1回の冒頭部分の解説放送の台本の一部。

【シーン 青羽家のある団地】

青羽家のある団地 制服姿の青羽紬が玄関から出てくる

(行ってきまーす)

降っている雪を見ながら、紬が階段を降りて行く

手を伸ばして、紬が雪を掴もうとする

【シーン 駅前のコンコース】

駅前 イヤホンで音楽を聴きながら、佐倉想が紬を待っている

(おはよう!)

想がイヤホンを外す

(おはよう)

解説の大部分は、脚本の「ト書き」のような要素である。

これを読むときは、作品の演出に極力影響しないよう、“ドラマの世界と地続きにならない空間”をイメージする。言葉が“活字”となって伝わるような感じである程度機械的に読むことになるが、ドラマ自体のメッセージを心に置くことが大事である。

ここは第1回の冒頭部分なので、場面や動作等が比較的詳しく説明されているが、ストーリーが展開するにつれ、説明は必要最小限になっていく。

手話のシーンは“せりふ”のように、人格は不明瞭に

『silent』は聴覚に障害のある若者をめぐるストーリーであるため、「手話」の場面がある。ドラマの手話部分を解説するのは、“珍しいケース”である。

目黒蓮さん演じる、「佐倉想」(さくら そう)が、自分の気持ちを手話で伝える場面。ドラマの演出では無音で、字幕を使っている。

解説放送では、その字幕部分を音声化しなくてはならない。

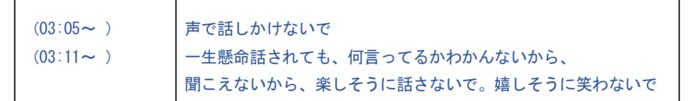

(silent♯1 解説放送台本より)

声で話しかけないで

一生懸命話されても、何言ってるかわかんないから、聞こえないから、楽しそうに話さないで。嬉しそうに笑わないで

手話部分の解説は、前段の「ト書き」の部分より少しだけ変化をつけている。手話同士や、手話と声でやりとりする場面は、少しだけ“せりふ”のように読む。

形の上では、映画の吹き替えやアニメのアテレコに似ている。ただ、想を演じる目黒蓮さんは、ほかに声を出してしゃべる場面がある。もし解説によって“別人格”の印象が伝わったら、ドラマの世界観を壊してしまう。よって、ここでは、感情を持つ人間の話し方にしつつ、人格が不明瞭になるように“しゃべる”ことにしている。

チャット画面は、文字情報風に?せりふのように?

さらに『silent』には、手話のほか、筆談、メール(チャット)など、音声を伴わずにストーリーが展開する場面がある。

この場合、台本には、解説の中にチャットの文言が含まれている。SNSに特徴的な表現は、書き言葉とも話し言葉とも異なる。

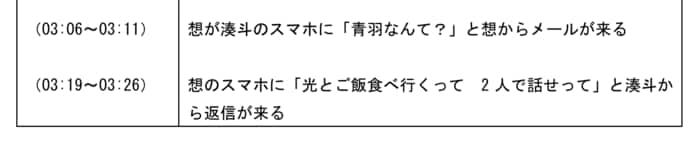

(silent♯4 解説放送台本より)

想が湊斗のスマホに「青羽なんて?」と想からメールが来る

想のスマホに「光とご飯食べに行くって 2人で話せって」と湊斗から返信が来る

本来の助詞が省略されていることは、せりふとしてしゃべるならそれほど難しくないが、ここでは全体が間接話法になっているため、一工夫必要になる。

文字情報であることを際立たせて読むか、ごくわずかにせりふのようにしゃべるか、いずれかを選択している。SNSの文体が少しでも自然に伝わるよう腐心している。どちらの読み方に寄せるかは、演出の流れによって判断することにしている。

録音はリハーサルなし ストーリーも知らず

解説放送の録音は、リハーサルはせず、ほぼ一気に行う。1時間のドラマだが、録音に1時間かけることはない。

録音が始まるとき、私はストーリーをほとんど知らない。ドラマの台本はなく、解説部分のみが書き出された、シンプルな原稿があるのみである。

ドラマ本編の解説を録音する場面のみを断片的に再生しながら、それに合わせ「ト書き」の部分を録音し終えると、ドラマの流れが掴め、キャストの心の動きがある程度わかる。こうして「手話」の部分等を“しゃべる”ことができる。

しかし、私は「想」の手話を音にするときには、感情はそのままに、できる限り人格を消したいと思っている。その点が、すごく難しく、かつ、やりがいを感じるところだ。

これまでいろいろな番組の解説放送を体験したが、このような新しい経験ができるのは、『silent』が聴覚障がい者のストーリーであることが大きい。♯1を録音し終えたとき、私は、聴覚に障害がある「想」の心情やドラマ自体のメッセージを、視覚に障害のある人にも少しでもよく伝わるように、橋渡しをした気持ちだった。

ところが、その後、意外なことに気づかされた。

解説放送による三者の間接的つながり

今回、解説放送を視聴したとみられる人たちが、Twitterで次のような趣旨の投稿をしていた。

■画面を見ず、何かをしながらラジオ感覚で聴いている

■ドラマに出てくるスマホの文字が早くて追いつかない高齢者にとってよい

■通常放送を見たあとに解説放送を配信等で見ると、内容の理解が深まる

これらの投稿は、おそらく障害のない人によるものだと思う。驚きだった。

解説放送の本来の目的とは違うかも知れない。しかし…、視覚に障害のある人により楽しんでいただくために作られたツールを使い、聴覚に障害のある人を主人公とするドラマを、障害のない人も鑑賞する・・・。

「解説放送」によって、三者がひとつのコンテンツでつながった気がした。

今後解説放送を、視覚に障害のある人がより利用しやすいものにする工夫を続け、障害の理解と、バリアフリーな環境を醸成する一つのきっかけにしたいと思う。

木曜劇場『silent』

木曜夜10時~ フジテレビ系で放送中

最新放送回は、TVer、FODで無料配信中

(執筆:フジテレビアナウンサー 奥寺健)