新型コロナウイルスに感染し、重症となった人たちの治療は今も続いている。

その治療とケアの現場を、京都の大学病院の協力を得て取材を行った。

実際に最前線に臨む医療スタッフの過酷な日常と、その想い。

京都府立医大病院「専門チーム」

医師:

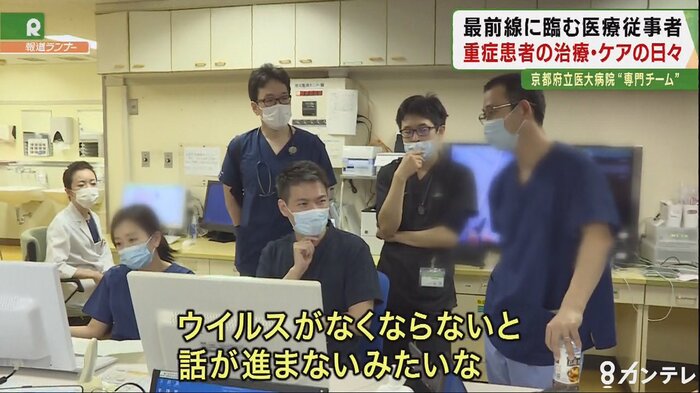

ウイルスが無くならないと、話が進まないみたいな…。

医師:

まだ今 床上で、呼吸というレベルだと思うから…。

ここは、京都府立医科大学附属病院のスタッフルーム。

感染症や救命救急などの専門医・看護師たちが、新型コロナウイルスに感染した患者の治療方針を話し合っていた。

医師:

COVID(コロナ)から生還しましたが、ADL(日常生活動作)ガタ落ちでは、悲しすぎるので、なんとかしな。

京都府立医科大学附属病院では、年間 延べ70万人の患者の治療が行われていて、地域にとって欠かせない病院だ。

一方で、京都府で唯一、エボラ出血熱やペストなどの対応に当たる「第一種感染症指定医療機関」にも指定されていて、様々な感染症の治療にも対応している。

2020年2月からは、新型コロナウイルスの患者を受け入れていて、今も重症者数人が治療を受けていた。

看護師長:

ICUや救急医療部の先生、集中治療系の先生がコロナチームを組んで、患者の治療にあたってくれています。

院内の様々な部署から20人以上の医師や看護師が集められ、新型コロナウイルスに感染した重症患者を治療するためのチームが組まれていた。このメンバーで、24時間体制で治療にあたっているのだ。

至近距離での「献身的な看護」

看護師:

ごめんね、ごめんね…。

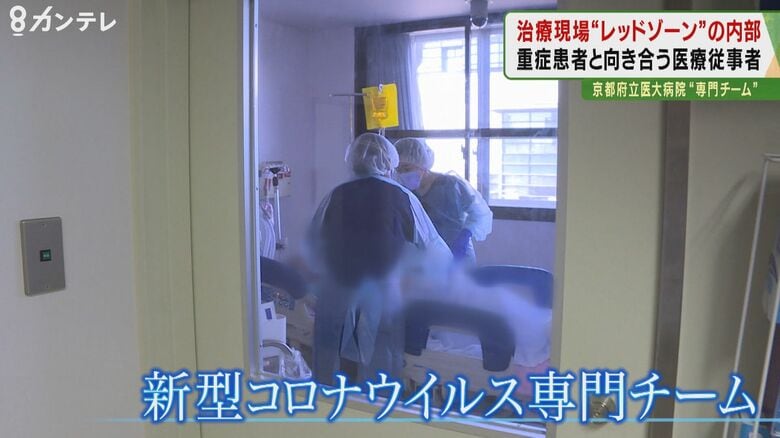

このフロアは、院内感染を防ぐため、明確にゾーンが分けられている。

ミーティングを行うこの場所は「グリーンゾーン」。

医師や看護師が滞在する場所で汚染されていない区画だ。

扉を開けると「グレーゾーン」。

患者の個室の入り口と繋がっていて、ここで医療用ガウンを着用する。

そしてその先が、患者のいる「レッドゾーン」。

レッドゾーンは他のゾーンよりも気圧が低くなっていて、ウイルスが外に漏れないようになっていた。

医師:

(患者との)接触回数を極力減らすことも大事なので、リモートで状況観察しながら、何かあった時すぐ飛び込めるように、極力、必要以上の人が入らないようにしています。

あわただしく動いているのは副看護師長だ。

副看護師長:

これ、ベッドバスの準備です。

――Q:お風呂入れないから?

副看護師長:

そうなんです、そうなんです、(患者は)お風呂に入れなくて…。

患者のケアのために、2人の看護師が病室の中に入っていく。

――Q:このマスクは?

看護師:

N95マスクです。

医療用の高機能マスク「N95」、医療用のガウン、さらに飛沫が顔にかかるのを防ぐためのフェイスシールドを装着し、手袋を二重にして、看護師が病室に入っていく。

看護師:

おはようございます、体きれいにしましょう。熱はかりましょう。

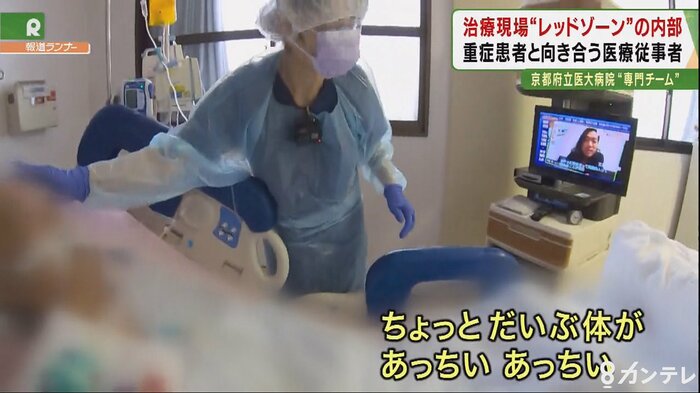

病室にいるこの男性患者は高齢で、基礎疾患があった。意識はあるものの、人工呼吸器が必要な状態だ。

看護師:

うーん…。

体温計の表示は、38度2分。熱があった。

別の場所から病室をモニターしている看護師に伝える。

看護師:

熱、38度2分あるので、先生に一応報告してください

看護師:

了解です。38度2分で、はい。

看護師は、グリーンゾーンに向かい、医師に伝える。

看護師:

熱がやっぱり、また38度台くらい上がって。

医師:

上がった…。

看護師:

これ以上どんどん上がってくるようだったら、また相談します。

医師:

ウイルスの再活性化以外の病態を考えたほうがいいかもしれないな。

男性患者には、アビガンなどウイルスの量を抑える薬が投与されていた。

ただ、その効果は、未知数の部分が多くある。重症者の場合、合併症が起きることもあり、長期間にわたって、向き合う必要があるのだ。

看護師:

ちょっと痰取りますね。いいのが出てきた、しっかりしたのが はい上手上手。

患者を励ましながら、異変に気付いた看護師。

看護師:

ちょっと冷やしてあげたい。

看護師:

アイスノン持ってきましょうか?

レッドゾーンの外にいる看護師長には、ドア越しなので大きな声で伝える。

看護師:

師長さん、氷枕入りますか?

ケアの最中に新たな物資が必要となった場合、部屋にある「パスボックス」を通して受け渡しが行われる。2つの扉が同時に開くことがないため、ウイルスは外に漏れない。

看護師:

ちょっと冷やしましょうね、身体熱いわ。

一つの処置が終わる度に、消毒と手袋の交換を繰り返す。

看護師:

私、結構もう汗だくです。どうしよう油性マジックで眉毛描きたい。

看護師は、患者の至近距離で献身的な看護を続けていた。

感染対策部 藤田直久 部長:

(入室の回数など)いろんな制限がかかってくる。でも、普通に入院している人たちと同じような医療を提供できるようにしたいし、それをすることが患者さんの予後にも影響する可能性はあると思います。