娘と「うんてい」ができない

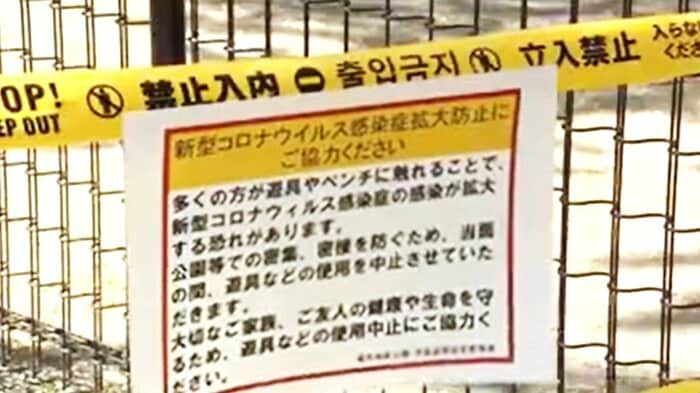

連休のある日、いつものように6歳の娘と近所の公園に行って驚いた。遊具やベンチにはすべて黄色いテープが貼られ、使えなくなっていた。娘が最近ハマっている「うんてい」もダメ。

都の発表では連休中、都立公園の遊具を使用不可にし、市区町村にも同様の措置を求めるということだった。前日、都立公園に行ったら遊具が使用不可になっていたので、近くの別の区立公園に「転戦」してみたら、なんと遊具は使用可だった!だから港区は都の要請に従わないのかと思っていたのだ。しかしスマホで確認すると、やはり都に従って港区も使用禁止にしたということだった。

ダメもとで渋谷区役所に電話すると、「公園の利用は自粛頂いているが、遊具にテープは貼っておりません」という答え。しめた!早速5キロ離れた渋谷区の区立公園まで娘と自転車を飛ばし、うんていを発見、1時間ほど遊んだ。

その後、新宿区、中央区も遊具を使用禁止にしていないことがわかり、連休中は「サイクリング+うんてい」の日々だった。と言うか公園難民。

雲にかかるはしご

小学生の頃、校庭のうんていでよく遊んだ。初めて全部できた時は嬉しかった。娘がハマってから、うんていという不思議な名前が気になり調べたら、雲梯=雲のはしごと書くらしい。いい名前だ。確かにうんてい越しに空を見上げると雲にかかるはしごのようだ。

この年頃の子どもというのは遊ぶのが仕事。家の中でままごとや、折り紙、工作などもするが、一日に一度は外で遊ばないといけない。これは体を動かして運動するというだけではない。秘密の場所のアリの巣を確認したり、他の子と順番をけん制しながらうんていを上手に「キメる」など、公園は子供にとって人生における重要な舞台だ。

だからステイホームで小池百合子知事が公園の遊具まで使用禁止にした時には、「違うよ」と思わず叫んだ。8割減なんだから2割は残さないと。小池さんに従った港区はダメだが、従わなかった渋谷、新宿、中央区はエラい。

確かにその前の週末に芝公園で大人が大声を上げながらラグビーをしたり、シートを敷いて大勢でご飯を食べたりするのを見て、もうちょっと我慢しろよ、と思った。だが子供が公園に行って一人黙ってうんていをし、縄跳びも少しして、終わったら手洗いとアルコール消毒をして帰る、アリの巣もチェックする、くらいはやらせてやってもいいじゃないか。

社会と経済は大丈夫なのか

安倍首相があと一ヶ月緊急事態を延ばすという話を聞いて、感染拡大と医療崩壊を防ぐにはやむを得ないと思ったが、今の状況がこのまま一カ月続くと社会も経済ももたないのではないかと心配になった。子供ももたない。

大阪の吉村知事が自粛要請解除の独自基準を決めたが、これは状況が悪化した場合の自粛再要請の基準も示しており、評価できる。

なぜ政府がこれを出さないか、という批判があるが、全国レベルで決めるのは大変だし、自粛再要請などするたびに、世論が大騒ぎするので無理。大阪くらいの狭い地域で実験してみるのがいいと思う。同様になぜ東京でやらないのか、小池知事はダメだという指摘もあるが、たぶん東京だと規模が大きすぎて、機敏に押したり引いたりできないと思う。だからこの「大阪モデル」を東京も、そして国も参考にすればいいのではないか。

緊急事態はとりあえず延びたが、感染の状況によっては早めに終わるらしい。我々は新型コロナとうまく付き合っていくしかない。冷酷な言い方だが命を落とす高齢者もいる。それはインフルエンザもそうだ。

リモートライフへの転換は多少あるにせよ、これから我々は普通の生活に戻り始めるだろう。学校が開き、店も開き、保育園も会社も開いて、我々は新型コロナと付き合いながら新しい生活を始める。娘も普通にうんていができるようになるだろう。

【執筆;フジテレビ 解説委員 平井文夫】