22日、投開票が行われた大阪府の四條畷市長選では、国内では8年ぶりに電子投票が導入された。

これまでトラブルが相次ぎ敬遠されていた電子投票はうまくいったのだろうか。取材で見えたメリットと課題とは?

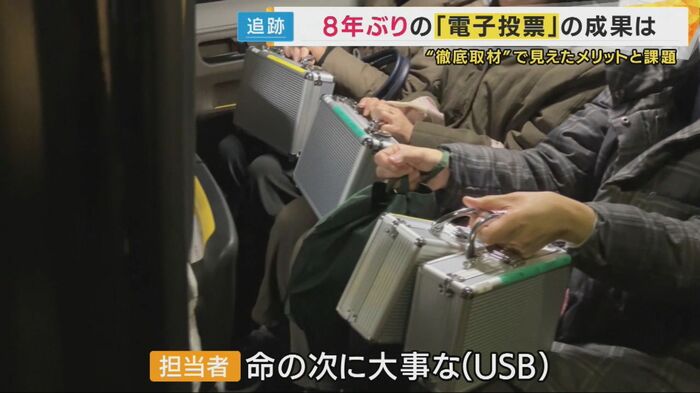

■【動画で見る】『選挙電子投票』「命の次に大事なUSB」タクシーで職員が開票所に運ぶ投票データ記録された“USB”

■全国で8年ぶり電子投票 タブレット端末で投票 投票所の入口で「スムーズにできるかな」

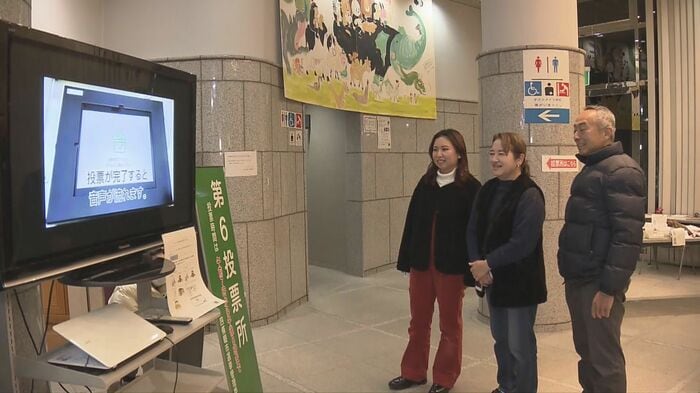

12月22日、四條畷市長選の投票所の入口を訪ねてみると、モニターを見つめる家族の姿が…。

四條畷市民:画面を見たら分かるやろうとは思ったんですけど、スムーズにできるかなと思って、見てました。

モニターに流れていたのは、「電子投票」の方法だ。

今回の選挙では、タブレット端末を使った「電子投票」が大阪で初めて導入された。

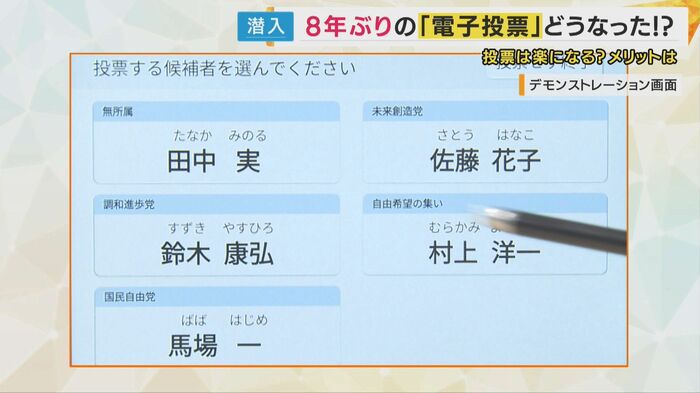

投票方法は、いたって簡単。

まずは「投票を開始」をタッチ。候補者名の一覧から投票したい人を選んで…、「投票する」ボタンを押したら、投票完了。所要時間はおよそ15秒だ。

電子投票の最大のメリットは、誤字による「無効票」や、候補者名が判別できない「疑問票」が発生しないこと。

そのため、有権者の意思が正確に反映され、開票時間も短縮されるといった効果が期待される。

しかし、この電子投票、導入されたのは全国で8年ぶり。

導入が進まなかった背景には、苦い過去が…。

■これまでの電子投票とは何が違う…ネットワーク障害によるトラブル発生などのリスクがない

2002年、初めて「電子投票」が行われた岡山県の新見市長選では、開票時間の大幅な短縮に成功したが…。

その後、集計用サーバーの故障で、選挙が無効になるなどトラブルが相次ぎ、電子投票を敬遠する動きが広がったのだ。

そんな中、なぜ四條畷市は導入を決めたのだろうか。

四條畷市 東修平現市長:以前のトラブルは、昔の電子機器で、事故の内容も今だと想像できないようなもの。今回はスタンドアローンという独立しているタイプで、汎用性タブレットでUSBメモリーで、これまでのトラブルを回避できると分かっているので、挑戦に至った。

これまでの電子投票とは何が違うのか。機器を開発した京セラに話を聞くと。

京セラ 通信機器事業本部 古野秀一さん:こちらのタブレットが今回、四條畷市で使っていただく電子投票のタブレットです。周辺に投票データを保存する外部記憶媒体が格納されています。

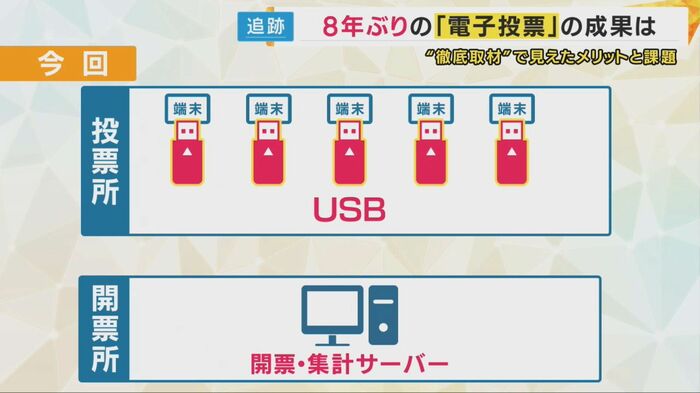

これまでの電子投票の仕組みはというと、端末をネットワークに接続して、投票データをサーバーに保存していた。

しかし今回は、データは端末に接続したUSBメモリーに直接記録されるため、ネットワーク障害によるトラブル発生などのリスクがない。

京セラ 通信機器事業本部 古野秀一さん:(成功するか)かなり緊張はしていますが、投開票終了するまで責任あると思っているので、しっかりサポートしたい。

今回、四條畷市で、導入にかかった費用は、機器のレンタル代やUSBの購入などでおよそ4500万円。

多額の費用をかけて挑戦する意義について、東現市長は…。

四條畷市 東修平現市長:色んな自治体に広まることで、費用は抑えられるので、どこかが先陣を切るという意味では、必要なコスト。

■「一瞬で終わった」「簡単」「便利悪い」と電子投票を体験した人の声

再び全国で「電子投票」が広がるきっかけになるか。

投票所をのぞいてみると…。

ほとんどの人がスムーズに投票を終え、ものの数分で投票所を後にしていた。

四條畷市民:一瞬で終わったので、びっくりしました。選ぶだけなので間違えることもないなと。

四條畷市民:決めてた人を押すだけやから、簡単でした。

一方で、慣れない操作に戸惑う人も…。

四條畷市民(85):これどうすんの?」「ありゃ便利悪い。最初から分からんわ。手で書く方が早いわ。

■投票から集計まで密着! トラブルなく開票作業は1時間40分で終了

そして、22日午後8時。

「これをもって投票所を閉鎖します」

投票用紙ではなくデータで記録された票は、一体、どのように集計されるのだろうか。

開票所から小さなケースを持って出てきた職員たち。

中に入っているのは、タブレットから取り出したUSBメモリーだ。

なんと職員たちが、自分たちでタクシーで開票所に運ぶのだ。

担当者:命の次に大事な(USB)。

投票締め切りからおよそ1時間半後、開票所にすべてのUSBメモリーが到着。

記者リポート:開票作業が始まりました。トラブルなく集計を終えることができるのでしょうか。

これまでの市長選では、職員80人が開票作業に当たっていたが今回は27人。

投票用紙の仕分けや、文字の判別が必要ない「電子投票」。

瞬時に結果が出ると思いきや…、職員がケースの鍵を1つずつ開け、次々とUSBメモリーを取り出していく。

そして…。

記者リポート:今USBがカードリーダーに差し込まれました。

投票データが保存された、97本のUSBを集計用のパソコンに1本ずつ差し込んでいく、かなり地道な作業だ。

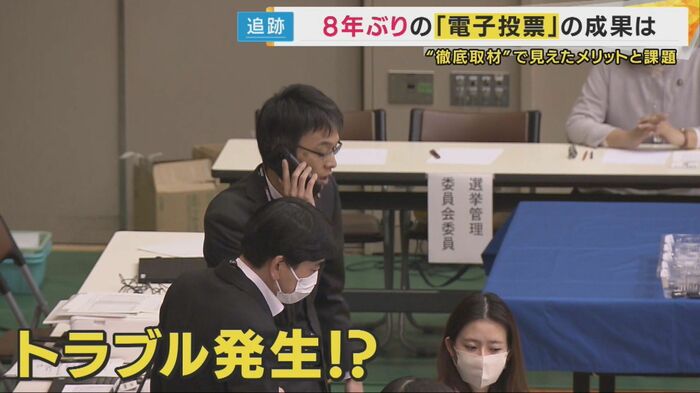

順調に進んでいるように見えたが…、何やら職員たちが話し込んでいる。

記者リポート:職員の男性が電話で何かを確認しています。トラブルがあったのでしょうか。

トラブル…ではなく、操作方法を確認していたということで、ミスがないよう、慎重に作業を進めていた。

開票開始からおよそ1時間、無事に取り込みが完了した。

午後9時半に始まった開票作業は、1時間40分で終了。

かかった時間は、前回の市長選とほぼ同じだが、トラブルはなく、電子投票による無効票は0票だった。

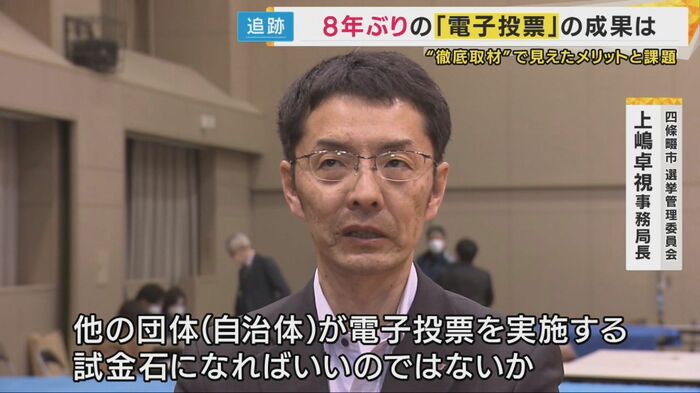

四條畷市 選挙管理委員会 上嶋卓視事務局長:安堵感が一番あります。他の団体(自治体)が電子投票を実施する試金石になればいいのではないか。

元市職員、銭谷翔さん(36)が当選し無事、成功に終わった「電子投票」。

今後、導入する自治体が増えるきっかけとなるかもしれない。

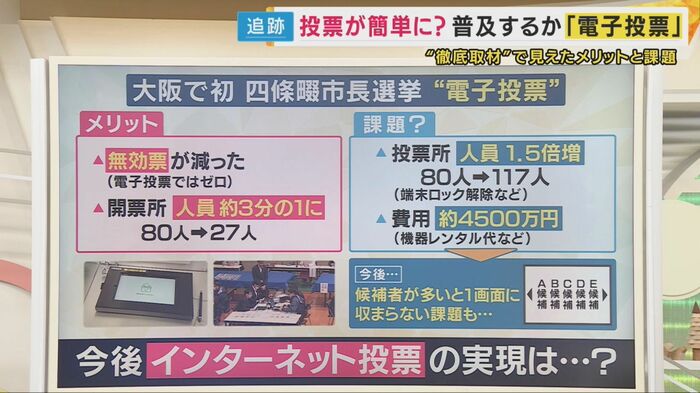

■電子投票のメリット・デメリットは

全国で8年ぶりに電子投票が行われた。

メリットは書き損じによる無効票が減り、電子投票ではゼロだったということ。

そして、開票所の人員がおよそ3分の1に。前回は80人だったそうだが、今回は27人だったそうだ。

ただ、課題もありそうだ。

投票所の人員は1.5倍増えた。前回は80人だったが、今回初めてということもあり、端末のロックの解除などで117人が動員されたのだ。

費用は、機器レンタル代などおよそ4500万円かかったという。

例えば候補者が多い場合は、候補者名が1つの画面に収まらない。端末の画面をスクロールしたら、公平性が保てるのかという課題もありそうだ。

関西テレビ・加藤さゆり報道デスク:いつも紙の開票を見ていたので、新しい景色だなと思って見ていました。林官房長官も会見で機運向上につながればいいとお話がありましたけれども、住民の中には、抵抗感がある方もいらっしゃると思いますし、定着するには回数を重ねないといけないと思います。住民には、丁寧な説明をしながら続けていく必要があるかなと思います。

共同通信社編集委員 太田昌克さん:投票率が近年低下しています。日本はどうしても震災と隣り合わせの国ですから、どうやって民主主義を強靭化させていくか。強くしなやかに民主主義を守っていく努力ですよね。今回の取り組みは最初の第一歩かなと思っていて、インターネット投票も視野に検討を進めればいいと思います。

エストニアの外交官と少しやり取りしたんですが、エストニアは、サイバーセキュリティの先進国でインターネット選挙をずっとやっているんですね。利点を聞いたら、まず投票所が遠い方、冬の時とか高齢者にとっては非常にいい。

海外にいても投票できる。コロナなどパンデミックの時代に備えられる。紙の投票用紙も用意していて、(電子投票と)両方やっているとおっしゃってました。戦後80年の民主主義をさらに発展させていくことを知恵を出して考えていきたいと思います。

デジタルインフラが整備されて安全性が確保されれば、新たな投票手段になるかもしれない。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年12月23日放送)