4月から、子育て中にもらえる給付金についてのルールが厳格化された。

背景の一つとされるのが、『落選狙い』とされる行為だ。

保育園の“落選を狙う”とは、一体どういうことなのか。親たちの実状を取材した。

■子育て世帯に人気の街で「保育園」「こども園」探しに苦労する人も

滋賀県大津市のこども園では、入園式が行われていた。

(Q.保育園どうだった?)

子供:楽しくなかった。

両親:え~!

子供が入園した父親:いろんな新しい事にチャレンジしてほしいですし、いっぱい友達を作ってほしいですね。

子供が入園した母親:家ではできないような、わんぱくなことをたくさんしてほしいと思います。

近年、大津市は子育て世帯から人気で、こちらの園では入園を希望するも、落選してしまった人もいるそうだ。

みつばちこども園 川島昌世園長:今年は100~150人とか、すごくたくさんの方が園見学に来られて、(入園できる枠に)空きが出ることがあまりない。

「保育園」や「こども園」探しに苦労した人も多いようだ。

子供が入園した母親:本当は(この)秋ぐらいに入れたかったんですけど、0歳児の4月だと入りやすいとのことで、慌てて申し込みました。

■入園よりも「給付金延長」を狙って保育園を探す人も…

一方で、異なる考え方で、保育園探しをした人もいた。

関西テレビが取材したのは、大阪府で2歳の息子を育てるAさん(30代)。

2歳の息子を育てるAさん:絶対通らないだろうなとは思っていたんですけど…“落選狙い”って言われると、落選狙いなのかなとは思うんですけど…。

「落選狙い」とは一体どういうことなのか?

四條畷市こども政策課 東航生主任:こちらの書類を提出していただくと、必ずではないんですけども、(育児休業給付金を)延長することが可能になります。

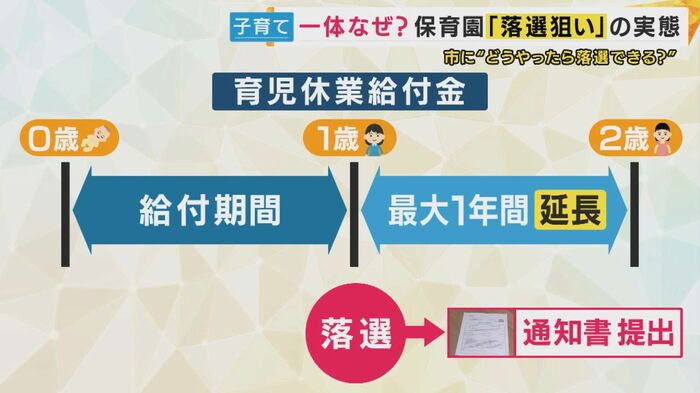

「育児休業給付金」を受け取ることができるのは、原則、子供が1歳になるまでの間だ。

一方で、保育所などへの入園希望がかなわなかった場合、「落選」の通知書を提出することで、最大で子供が2歳になるまで、期間を延長することができる。ここにルールの穴が…。

四條畷市こども政策課 東航生主任:(保護者から)『落選するためには入りにくいところに申し込んだらいいのか』ということで、『人気がある保育施設はどこか』と質問をいただくことがあります。そこはお断りすることはできませんので、お申し込みをお受けして、手続きするということになります。

給付金の延長を審査する、ハローワーク側に話を聞いてみると、かなり露骨なケースもあるそうだ。

大阪労働局担当者:落選の可能性が高い保育所に申し込みされて、たまたまそこに空きがあって入れたと。そこを辞退されてもう一度違う保育所を申し込みされて、(落選して)延長につなげていくというケースがあったと。

そんな中で、国は4月からルールを「厳格化」。保留通知書に加えて、「申告書」の提出が必要になり、自宅から遠い園に申し込んだ場合などは、その理由を記載しなくてはいけない。理由によっては、「給付金の延長が認められない」可能性もあるということだ。

大阪労働局担当者:延長を目指すという考え方自体、そもそもどうなのかなというのはありますし、復帰を目指してこういった制度に申請いただいたうえで、結果的にダメだった場合のみ延長という形になる。

■「落選狙い」は悪なのか

そもそも「落選狙い」は悪なのか。

Aさんは、子供が1歳のときに仕事と送迎の両立に悩み、落選すると分かりながら、保育園の申し込みを行ったという。

2歳の息子を育てるAさん:旦那も仕事が遅いので、ほぼワンオペになるとなった時に、送迎に時間がかかってしまうと、両立が難しいなあと思ったので、ママをやりながら少しお手当もらうっていうことは、悪いことじゃないというとあれかなあと思って…。

比較的家から近い距離にある園に申し込みをしたため、明らかな「落選狙い」のケースとは異なりますが、罪悪感もあったというAさん。この春からは車で送迎できる幼稚園に子供を入園させましたが、現状のルールに疑問も感じたという。

2歳の息子を育てるAさん:女性の社会進出もそうですけど、昔と違って、昔は家族であったり、近所の人が子供たちを一緒に世話してくれるというとちょっと厚かましいかもしれないですけど、今はそんな状況ではないので、結局その負担が全部親にのしかかってくるから。

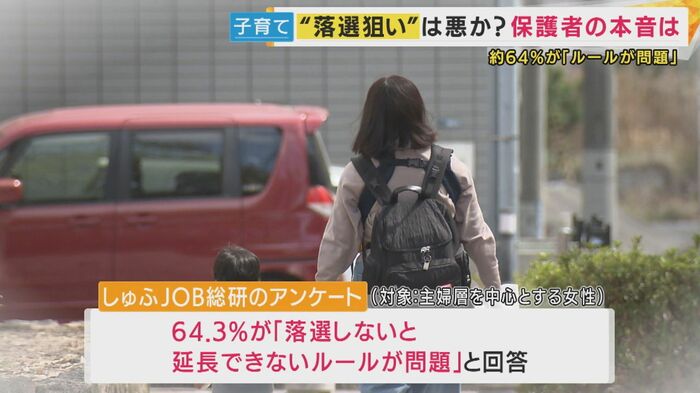

■64.3%が「落選しなければ育休延長できないルールが問題」と回答したアンケートもある

しゅふJOB総研が行ったアンケートでは、64.3パーセントが「落選しなければ育休延長できないルールが問題」と回答。

専門家は、ルールの厳格化だけでは、根本的な解決にはならないのではと指摘する。

しゅふJOB総研 川上敬太郎所長:テレワークとか在宅勤務ができるようにするとか、企業の働きやすさという支援と、家庭と企業と総合的に働きながら子育てしやすい対策を進めていくことが大事であって、あまり落選狙いだけに(問題を)矮小化しないほうがいい。

いまの時代に合わせた、最適な対策を考える必要がありそうだ。

■考え方や立場の違いに柔軟に対応できる制度必要か

いわゆる落選狙いをする人もいれば、負担の大きさを嘆く方もいるということで、難しい問題となっている。

関西テレビ 加藤さゆり報道デスク:私は本当に人気のところであっても、当選してなんとか働きたいから、そういう申請を出していました。ただ一方で話があったように、落選狙いといわれるようなことをされる方というのは、もしかしたら子供を産んでみて、気持ちが変わったこともあるかもしれません。

関西テレビ 加藤さゆり報道デスク:本当に育ててみたら思ったよりも大変だったというのもあるだろうし、仕事に対する不安感など、それぞれ事情があるとは思います。状況によるでしょう。

家庭によっても受け止め方はさまざまです。そんな中で落選しなければ育休延長できないルールに問題があるという話もあった。

ジャーナリスト 青山和弘さん:いろんな人が、それぞれ考え方も立場も違いますから、落選狙いをすることがいいというわけではないのだけれども、やっぱり育休手当をもらいながら子育てを続けたいという人がいた場合に、それを断ち切ってしまうことになるので、『しょうがないから落選を狙っていこう』ということになるわけですよね。

ジャーナリスト 青山和弘さん:やはり仕組みに柔軟性がないというのは一つの問題だと思うんです。例えば私の知り合いの市長さんなんかは、『絶対にうちの市では待機児童を出さない』と言って頑張っているのですけども、そこがある意味ミスマッチを生んでいるということですよね。

ジャーナリスト 青山和弘さん:いろんな人たちがいるので、多様性を認めていく柔軟性というのが、これからの課題なのかなと思います。

子供とじっくり向き合いたいという考え方をする方もいる。

ジャーナリスト 青山和弘さん:1歳で預けたくない。まだ自分で見ていたいという人の希望を、どうかなえてあげるのかということです。

社会全体で子供を育てる意識、それに合った制度といったものも含めて、丁寧に議論していく必要があるのではないだろうか。

(関西テレビ「newsランナー」 2025年4月28日放送)