今シーズンの冬は日本海側などで平年に比べ、大雪が予想されている。既に大雪になっている地域もあるが、年末年始も強烈な寒気が流れ込むため警戒が必要だ。

「今シーズンは“ドカ雪”と“湿雪”の2つの要素」

「特に今シーズンの雪は、短時間に極端に降る“ドカ雪”と水分を多く含んだ重い“湿雪”の2つの要素がある。また、局地的に降るため予測が難しく、雪国の人でも想像を超えるような雪が降ることがあるため、今までの経験が通用しない可能性がある」と、防災科学技術研究所雪氷防災研究センターの中村一樹センター長は警戒を呼びかけた。

“ドカ雪”ד湿雪”どんなことに警戒が必要なのか

中村センター長は「短時間で集中的に雪が降るため、除雪が追いつかないだけでなく、重い雪のため除雪が簡単ではないため、車のスタックや立ち往生などにつながる」と述べ、2022年12月に新潟県で20キロメートルにおよぶ立ち往生が発生したケースをあげ、注意を呼びかけた。

特に、海面水温が比較的高い状態が続く12月や1月は水蒸気量が増え、雪雲を発達させるため、その傾向がより強まるとし、年末年始の雪国への帰省や旅行などで車で移動する際に警戒が必要だという。

車の立ち往生防ぐためには?

中村氏は「今の時期の雪は短期集中で、続いても2,3日の可能性が高い。大雪が予報されているときは、車移動を控えるのが最大の備えだ」として、数日間は我慢し、天候が回復してからの移動を勧めている。

立ち往生で最も危険な「車のマフラー埋まっての一酸化炭素中毒」

万が一立ち往生に巻き込まれた場合はどうしたらいいのか?

「長時間の立ち往生などに備え、こまめな燃料補給、食料、防寒着、情報を絶やさないためのスマホのモバイルバッテリーを車に積んでおく。また、雪国以外の人はなじみが薄いかもしれないが、スコップを載せておくことが重要。これは、車の立ち往生で最も危険なのが、車のマフラーが雪に埋まり一酸化炭素中毒で亡くなることなので、マフラー周りの除雪に必須」だという。

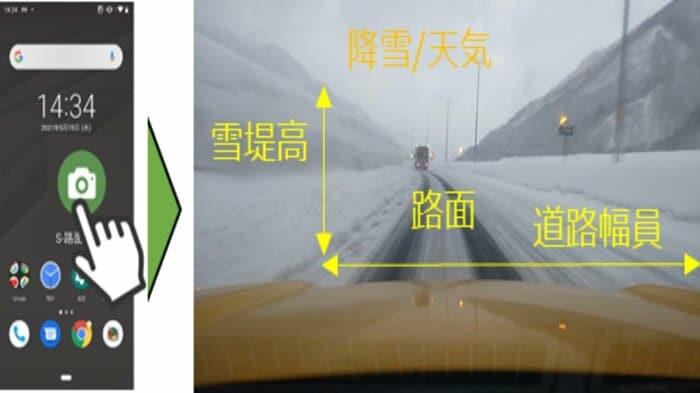

立ち往生を防ぐためには除雪も重要になるが、AIを利用した最新の取り組みもある。

防災科学技術研究所などが開発したもので、パトロール用の車が道路を走って撮影した路面状況をスマホからサーバーに送信。送られてきた画像を、AIが積雪量や凍結、圧雪まで道路状況を詳細に分析しマップにわかりやすく表示する。これにより遠隔でも道路状況を把握でき、迅速かつ適切なタイミングでの除雪が可能になる。導入している新潟市では、これまでより半日程度早く除雪対応が出来るなど効果も出始めている。

ドカ雪×湿雪何が要因なのか?

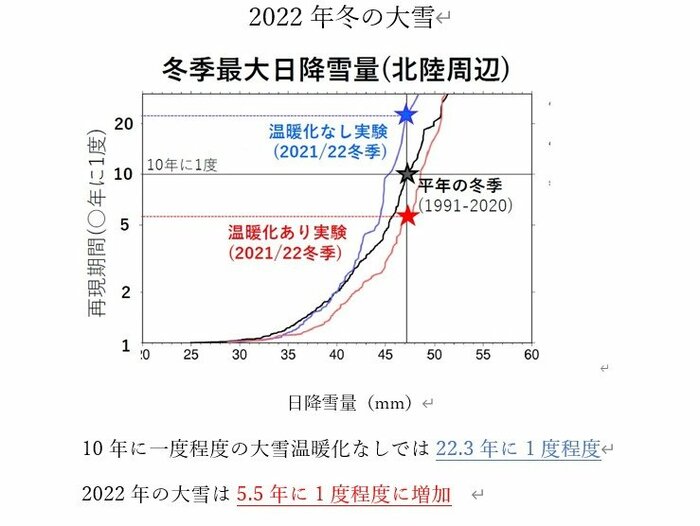

気象庁は2022年12月に、ドカ雪は地球温暖化の影響が大きいとの調査結果を発表している。

2022年の冬を対象に「温暖化が進行した場合」と、「温暖化がなかった場合」で、それぞれ100通りの地球でシミュレーションしたもので、温暖化の影響で降雪量は減ったことがわかった。

しかし、「ドカ雪」の発生頻度は北日本や東日本、北陸の内陸部や山間部で増加しており、特に北陸地方では「10年に1度レベルの大雪」の発生確率が、温暖化で起こりやすくなり、「5.5年に一度」の割合になった。これは日本海の海面水温の上昇の影響で、海からの水蒸気量が増加し、雪雲をより発達させたことが原因という。また、水蒸気量が増加していることが水分を多く含んだ重い湿った雪になり、湿雪が降る割合が増加している。

改めて、今年の雪から身を守るためにはどうしたらいいのか?

最新の気象情報を確認するのはもちろん、大雪が予想されているときは、「外出を控え、頑丈な家の中にいることに加え、今シーズンの雪は短期集中のため、2,3日を乗り切る食料などの備蓄やスマートフォンなど情報を得る手段を絶やさないため充電しておくなどの対策が必要」だという。

命の危険がある雪下ろしは最小限に

また、湿雪が木へ着氷すると重みから倒木につながり、電線を切断する事がある。このような雪が原因の停電は、復旧まで時間がかかることもあるため、懐中電灯の用意も必要になる。また、大雪が過ぎた後の雪下ろしや落雪などでの事故が多くなっているとし、特に命の危険がある雪下ろしは最小限にするのが望ましいという。

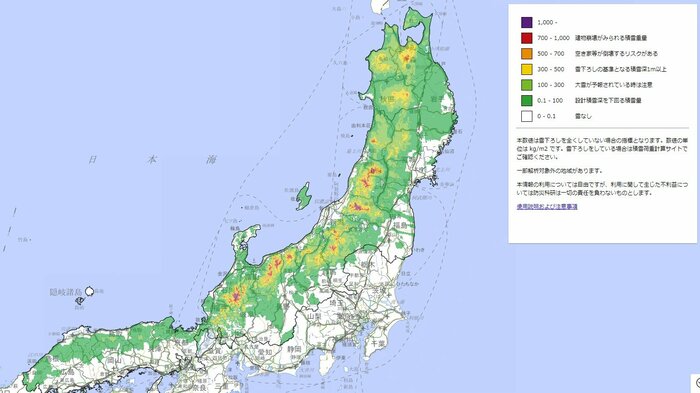

防災科学技術研究所はタイミングを見極める「雪おろシグナル」をサイトで公開しているので、参考にして欲しいとしている。