原発処理水の海洋放出で、中国が日本の水産物の輸入を禁止して1年。

ホタテの販路拡大にようやく活路が見えてきた一方で、2024年はホタテの稚貝が激減するという異常事態に直面している。

中国の水産物禁輸で道産ホタテは大打撃

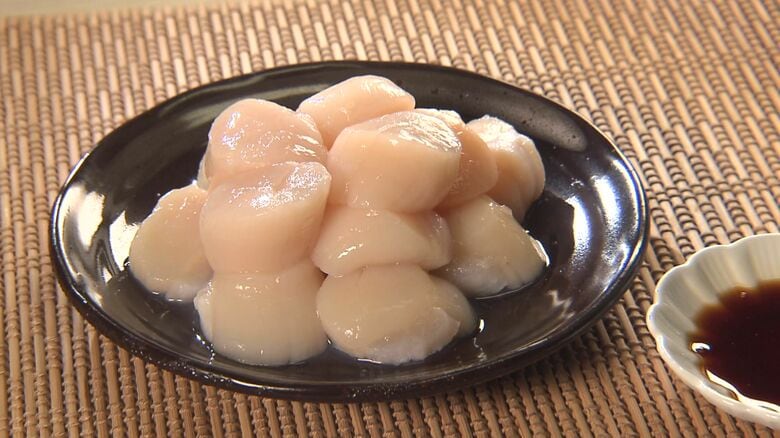

肉厚でプリプリのホタテ。

北海道の海のうまみがギュッと詰まっている。

北海道産のホタテはかつて中国が主な輸出先であった。

しかし、2023年8月に東京電力・福島第一原発の処理水が海に放出されたことに反発し、中国が日本の水産物輸入を禁止。

北海道のホタテ産地では販路の確保が大きな課題となった。

「海外も含めた新たな販路拡大支援や商品の開発支援などの取り組みを進めていくとともに、継続的に状況を把握しながら対応する」(大泉潤 函館市長)

中国以外の新たな販路開拓 「試行錯誤の1年だった」

函館市の水産加工会社「きゅういち」では、売り上げの約4分の1を中国向けのホタテが占めていた。

中国の禁輸措置で行き場のないホタテが冷凍倉庫に山積みになっていたが、今は中国に頼らない販路の開拓に力を入れている。

「本当に試行錯誤した1年だった。インターネット販売をしたり飲食店向けに販路拡大して、半年くらいで在庫は全て販売できた」(きゅういち 餌取 達彦取締役)

さらに、国内での販売のために設備投資を進め、ホタテを急速冷凍する機械や、貝柱をサイズごとに分ける選別機を導入している。

「ピンチはチャンス。今までのやり方だけでは在庫の販売は難しかったので今までやってなかったことにチャレンジしていった結果」(餌取取締役)

長万部漁協ではホタテの稚貝が「半分以下に」

道産ホタテに新たな活路が見えてきた一方で。

「ホタテの稚貝の選別作業をする網が港に残されたままです。今年は海水温が高く、稚魚の作業ができていないそうです」(新崎 真倫記者)

例年この時期は、沖合で採れたホタテの稚貝を育てるための作業が行われるが、長万部漁協では稚貝が2023年の半分以下の数にとどまっていた。

「深刻なんて状態じゃない。稚貝が採れなければもうバンザイ。ホタテがなかったらホタテ養殖なんて当然無理という結論に至る」(長万部漁協 高野 勇一代表理事組合長)

異常気象と海洋環境の変化

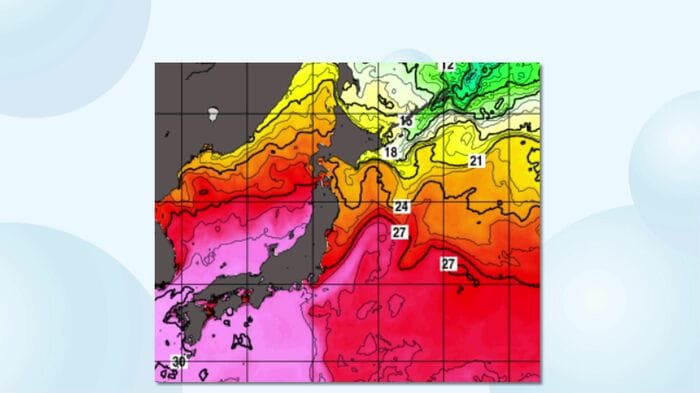

長万部漁協によると、ホタテは海面水温が26℃以上で死んでしまうが、8月末のでも海水温は27℃近くに達していた。

「海洋環境が相当変わってきているのは事実。何か対策あればいいけど、対策のやりようがない」(高野代表理事組合長)

海洋異変と異常気象を研究している、三重大学の立花義裕教授に話を聞くと。

「水温が高いことと、黒潮の水が入ってきている可能性がある。黒潮が去年から東北地方を北上して、岩手県くらいまで来ている。今まで見たことないくらい異常。さらに今年、北海道の沿岸まで黒潮の水が北上しているので水温が高いが、黒潮の水は、北海道周辺の水と違う。塩分の種類が違う水が北海道の太平洋側、さらに噴火湾に一部入ったかもしれない」(三重大学 立花 義裕教授)

海水温に加え、黒潮の水で環境が変わったのではないかという。

函館水産試験場などは、ホタテの稚貝が減ったことについて情報収集を急いでいる。