新型コロナウイルスの感染拡大で、私たちの生活、国や企業のかたちは大きく変わろうとしている。連載企画「withコロナで変わる国のかたちと新しい日常」の第21回は、コロナ禍で危機に立たされる銀行だ。

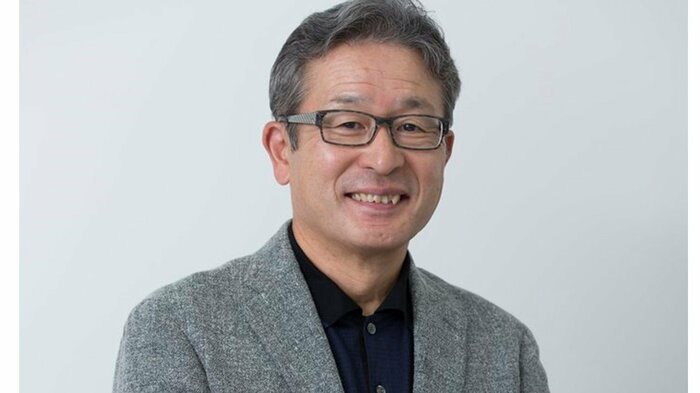

帝国データバンクによると、4月の倒産件数は758件で、今年の倒産件数は7年ぶり1万件を超える予想だ。企業の連鎖倒産が起これば、銀行の融資は不良債権と化し銀行経営は悪化する。その先にあるのは金融危機だ。コロナ禍で銀行はどうなるのか。元銀行員で小説家の江上剛さんに聞いた。

不良債権100兆円規模の可能性も考える

――これまでコロナ危機とリーマンショックが違うのは、金融機関が痛んでいないことだと言われてきました。しかし、倒産が増え不良債権が積み上がると、いよいよ無傷で済まされないと思います。

江上氏:

銀行の存立が試されているのは間違いないと心配しています。いま大企業からコミットメントラインの要請や個人からの融資申し込みが殺到していて、銀行は収益が上がっているようだけどそれは短期的な話です。これだけ需要が蒸発した状態で夏までいくと、大企業の破綻もありえるのではないですか。リーマンショック以来と国もいっています。銀行まで潰れたらおしまいですよ。

――不良債権はどれだけになるか、予想がつきませんね。

江上氏:

誰も予想がつかないけれど、過去にも不良債権100兆円を処理してきたのだから、100兆円程度は国と預金保険機構は考えておかないと。いま国は「やっている感」を出しているが、「真水」を出すのは銀行です。企業を倒産させないように、銀行が一定期間は資金繰りを応援する。それでも不良債権が生まれたら、徳政令じゃ無いけれど国が最後は処理しますとしないと。

徳政令的な発想が無いと切り抜けられない

――コロナ禍の企業倒産を防ぐために、銀行はどのような役割を果たすべきですか?

江上氏:

企業には返済を求めると苦しくなるので、利息だけはちゃんと払ってもらう。そうすれば企業もモラルハザードから抜け出せるし、銀行も1年間程度はきっちり面倒を見られる。さらにいえば、これまでの金融の流れは、自由化、効率化でしたが、その流れは止めざるを得ないでしょうね。

効率と収益性、グローバル化ばっかりで、やっていることは投資信託や保険や個人ローンいわゆる不動産ローンばかりでしたから。ここは少なくても1年間は、効率と収益だけを追うかたちではなく、企業を残すことに専念しないといけない。

――国も覚悟が問われますね?

江上氏:

国も「銀行は潰しませんし、銀行に繋がる企業は潰しません。資金繰りも応援します」と、ゾンビだろうが何だろうがかまわないという、徳政令的な発想をしないと切り抜けられないと思うな。いずれにしても、金融危機が来る前に手を打たないといけない。

地銀は地域の中小企業の危機に専念を

――とはいえ、メガバンクはともかく地方銀行は104行のうち半分が赤字で、第二地銀は存続の危機の状態。コロナ前から経営はすでに痛んでいますね。

江上氏:

スルガ銀行の問題があったように、地方銀行の迷走は既に始まっていて、低金利下で信用コストが増え始めていましたね。さらにコロナによって、全国の地方銀行で「オーバーシュート」が起きている状態です。ただ、私が本の執筆のために取材している福島の銀行などでは、地域のために痛手を負いながらも地元企業の再生に取り組んでいるんですね。

――地銀の存在がコロナ禍であらためてクローズアップされると。

江上氏:

ついこの間まで「地銀不要論」が出ていたけれど、財務的には苦しくても、やはり地銀は必要だと。地域の中小企業の危機対応のために、融資システムをもう1度組み直し、投資信託などは他に任せて、地銀は中小企業融資の専門金融機関にする。ここで顧客に応えられるかどうかで、地銀がこのまま存続していけるかどうかの岐路に立っていると思います。

――コロナ禍で銀行が本来の存在に戻るということですね。

江上氏:

地銀に関していうと、地域の人も銀行を支えないといけない。そもそも銀行とは、自分たちの産業育成のために金を出し合ってつくられたもの。借りた人は、利息ぐらいは払って銀行を応援する。また、いま商工中金や政策投資銀行も大変なわけです。

そこでいえるのは、商工中金は完全民営化の方向ですが、コロナ後を考えると公的金融機関という存在をもう一度考えてはどうかと。確かに平時にはコストが高いかもしれないが、こうした危機のときに役に立つわけですから。予想できない危機の中で、さらなるパンデミックが起きたら経済は縮小する。銀行にこそ、危機対応の機能を残さないといけない流れになっています。

――ありがとうございました。

【聞き手:フジテレビ 解説委員 鈴木款】