新型コロナウイルスの感染拡大で、私たちの生活、国や企業のかたちは大きく変わろうとしている。これは同時に、これまで放置されてきた東京への一極集中、政治の不透明な意思決定、行政のペーパレス化や学校教育のIT活用の遅れなど、日本社会の様々な課題を浮き彫りにした。

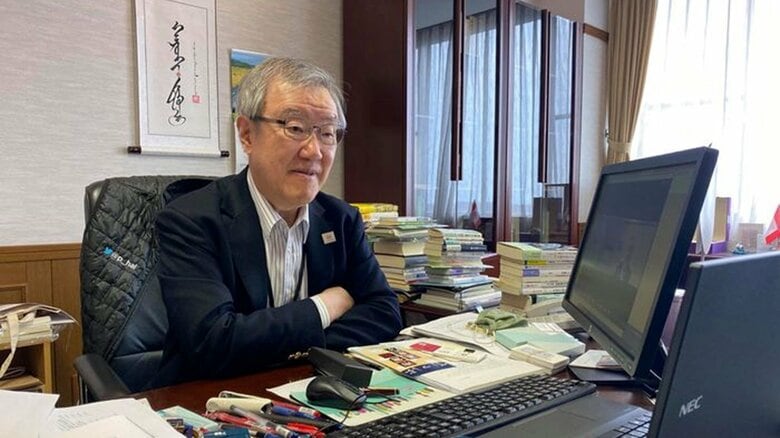

連載企画「Withコロナで変わる国のかたちと新しい日常」の第12回は、コロナの時代を歴史からどう紐解くかだ。立命館アジア太平洋大学(以下、APU)の出口治明学長が、Withからアフターコロナの日本と世界を語る(後編)。

【前編:出口治明氏「ニューノーマルはかなりいい社会になるのではないか」】

時間軸とエビデンスベースで物事を捉える

ーー前編はアフターコロナの社会のあり方について伺ってきましたが、ここからは世界の動きについてどう考えているかお聞かせください。

出口治明氏:

物事の変化はそんなに簡単には起こらないので、時間軸を分けて考えなければいけないと思っています。ペストはルネサンスを生みましたが、100年くらいかかっています。だから、パンデミックの影響を考える時には、短期的・中長期的にどのような変化が起こるのか、時間軸で考える発想を持たなくてはいけないですよね。それは歴史を見ればすぐわかることです。

僕は歴史が大好きですが、歴史学が何に役立つかというと、俗っぽく言えばいろんなケーススタディが学べるということですが、もう少し言えば2つあります。時間軸で物事を見ることができるようになることと、エビデンスベースで物事を考えることができるようになることです。

ーーロックダウンの出口戦略として、日本を含め各国が感染対策と経済対策のバランスをどう取っていくのか、難しい判断を迫られています。

出口治明氏:

これはもう、クオモNY州知事が「命か経済かという2択はばかげている」という趣旨のことを明確に述べていますね。イタリアの諺には、「命さえあれば人間は賢いのでどんな問題でも解決することができる」とあります。メルケル独首相は、明快に最初は全国一律でロックダウンして、ある程度コントロールできるようになったら、地域によって差があるため地域の首長に権限を渡し、しかしいつでもロックダウンに戻せるような態勢をつくっています。経済についてはこういう考え方で、世界の指導者はほぼ一致しているのではないでしょうか。お互いに情報交換もしているでしょうしね。

グローバリゼーションで人は連帯する

ーー世界各国で老若男女問わず、大きな反発も起きずに粛々とステイホームが行われています。これについてどう思いますか?

出口治明氏:

人間はどういう時にパニックに陥るかといえば、情報がない時ですよ。だから逆に言えば、インターネットを中心に世界中の情報がわかるから、安心してステイホームができるのです。若い人が外出を抑えているのも、インターネットで情報が得られて世界中の人がステイホームをしていることがわかるからです。皆がやっているから諦めがつくのですね。そういう意味では、いかに情報の公開が大事かということも、改めてわかった気がします。

ーー感染が一気に拡大したのは、グローバリズムが原因だと主張する人々がいますが、どう思われますか?

出口治明氏:

皆がパニックに陥らずにステイホームしているのは、全部グローバリゼーションのおかげですよ。「中国や欧米からコロナが来たので、グローバリゼーションを見直さなければいけない」などと言っている人達は、もともとグローバリゼーションの反対派で、そういう人が今回便乗して鬼の首を取ったように騒いでいるだけですよ。

ーー経済の視点から見ると、世界の株式市場は比較的落ち着いています。

出口治明氏:

日経平均は今、2万円前後ですね。GDPは戦後最大の落ち幅でマイナス10%とか20%と言われているのに、です。では、なぜ株価は1万円にならないのか?これは簡単で、世界の中央銀行が間髪いれず連携して、大規模な緩和策を実行しているからです。だからグローバリゼーション、世界の中央銀行の連携のおかげで株価が暴落せず、企業も決算ができるわけですよ。市民もパニックに陥らずに済むわけです。

グローバリゼーションがあって、人々がお互いを信頼し、連帯しているからこそステイホームができて、被害もこれだけで済んでいる。だから「グローバリゼーションをやめよう」などと述べている人は、「自動車は1年に130万人を殺しているので、自動車産業をやめよう」などと言っているのに等しい話ですよね。

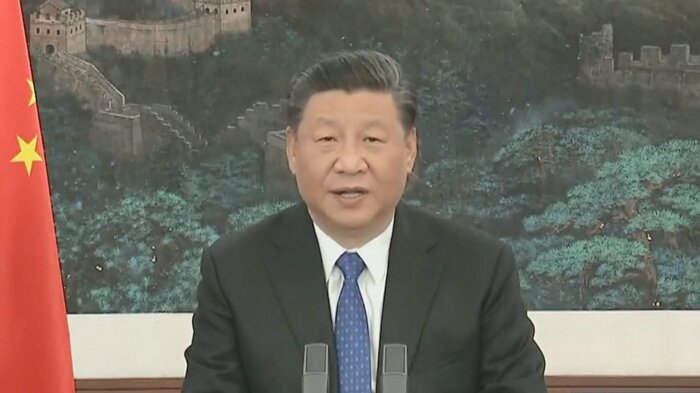

米中を図式的な対立軸で考えない

ーー今後、アメリカと中国の対立がますます激しくなると思われますが、中国は発生源だったにもかかわらず封じ込めに一応成功したように見えます。一方、アメリカは世界最大の被害国になっていて、中国の強権的な国家体制は民主主義国家アメリカに勝ったという声もあります。

出口治明氏:

全く愚かな話ですよね。それは民主主義の問題なのか、アメリカがトランプというちょっと特異なリーダーをたまたま持ってしまった問題なのかを識別しないと、トランプ=アメリカの民主主義、中国=共産主義というような、図式的な対立軸で物事を考えることほど非生産的で何も考えていないことはないと思います。

もう少しエビデンスベースで、何が問題かを分けて考えなければいけない。民主主義と中国を比べるのであれば、同じアジアの国である日本と中国を比べたらいいと思います。日本は中国よりうまくいっていませんか?

もっと言えば中国は共産主義ではなく、世界史的には実はかなり特異な国で、始皇帝のグランドデザインで動いている国だと思います。始皇帝は、中国は広くて地形も異なり民族も多様なので、エリートによる中央集権支配しかないというグランドデザインを作った。だから中国には封建制はなく、始皇帝の時代からずっと中央集権でやってきています。こんな国はヨーロッパにもありません。中国の社会システムというのは、実は人類の中で極めて特異なものなのです。

ーーその一方、トランプ大統領は秋の大統領選挙を睨んで、経済再開に前のめりのように見えます。

出口治明氏:

戦時下の大統領は、通常であれば支持率が60%~70%になって当たり前です。ところがトランプの支持率は40%程度に留まっています。いま選挙をやったらバイデン候補に負けるのではないでしょうか。なぜかというと、毎日テレビに出て「選挙運動」をやっているのに、例えばクオモNY州知事と比較しても、やっぱりトランプはダメだとわかったわけですよ。焦ったトランプは中国を悪者にして再選を図ろうとしていますが、命と経済のバランスをうまくとれなくて、アメリカを混乱させているわけです。

「9月入学」の議論は幹と枝葉を峻別する

ーーでは最後に、いま論争となっている9月入学導入について伺います。APUは学生のうち海外からの留学生が半分を占め、2000年の設立当初から春と秋の入学をやっていますね。

出口治明氏:

春に来る留学生は韓国などを中心に2割程度で、8割の外国人留学生は9月入学を選びます。欧米を中心とした世界の大学は、秋入学がデファクト・スタンダードになっている。そうなると世界中の優れた留学生は当然、秋に留学しようと考えるのが自然ですよね。これはAPUの20年間の実績の中で、8割は秋に来るというファクトで裏付けられています。日本は18歳人口が減っていきますが、これから世界中の学生に日本に来てもらおうと思えば、秋入学に変えるのは当たり前ですよね。

ーー9月入学導入は、グローバルスタンダードに合わせるというのが大きな理由ですね。

出口治明氏:

その他にも秋入学は学生のためになります。春入学は厳寒の2月に一生を左右するかもしれない入学試験をやり、灼熱の8月に甲子園をやる。学生が可哀想じゃないですか。秋入学にすれば、6月や7月に入試を受けて、甲子園は秋になりますよね。

だから学生のことを考えれば、秋入学の方がはるかに制度的に素晴らしいというのが第1点です。第2点は、もちろんグローバルスタンダードに合わせますから、留学生が来やすくなるし留学にも行きやすくなるということです。

ーー以前、東大が秋入学を導入しようとした時は経済界が動きませんでしたが、今回は前向きな発言をしていますね。

出口治明氏:

一括採用、終身雇用、年功序列、定年という4つのワンセットの労働慣行は、高度成長と人口増加を前提にしたガラパゴス的な仕組みです。これを通年採用に変えるには、9月入学は一番いい方法だと思います。

経済界首脳が「秋入学は悪くない」とコメントしているのは追い風です。ですから国家100年の大計を考えれば、今回のコロナを契機に秋入学を基本にする。でも画一的にやる必要はないので、大学によっては春入学をやってもいいと。ただ、秋入学が基本だから、センター試験の後継試験の時期は全部、秋入学をベースにすると。春と秋と両方やれば、ギャップイヤーもとりやすくなります。

ーーその一方で、就学前児童の学年分断を心配する声もあります。

出口治明氏:

制度を変える時に一定の摩擦が生じるのは仕方がない。皆で技術的に知恵を絞り出すしかないです。問題を議論する時に、やりたくない人は「こんな問題がある」と反対しますが、何が幹で何が枝葉なのかを峻別して考えなくてはいけない。

このまま春入学を続ければ、18歳人口がどんどん減っていって、世界中からいい学生が来なくなるわけですよ。それで日本がやっていけるかどうか、という問題です。経済界の首脳はグローバルで仕事をしていてそのことがわかっているから、秋入学に理解があるわけです。

ーー今日は貴重なお話をありがとうございました。

(インタビューは5月12日にオンラインで行われた)

【聞き手:フジテレビ 解説委員 鈴木款】