夕食の用意に始まり、子供が小さいうちはお風呂や寝かしつけでドタバタ…。働きながら子育てをする“ワーキングママ”が当たり前となり、帰宅後の方が忙しいという女性は多いだろう。

一方で頼りにしたい父親は、働き方改革が進みつつあるとはいえ帰りが遅くなることも珍しくない。

そんな親の事情もあって、子供の睡眠が“後ろ倒しになっている”と懸念を示すのが、眠育推進協議会理事長の三池輝久さんだ。

子供の心身の発達に欠かせない睡眠だが、では何時に寝て何時に起き、何時間くらい眠るのが理想なのか。他にも、子どもの“睡眠”で注意することはあるのか。詳しく話を聞いた。

(子供の睡眠の重要性や睡眠不足の弊害についてはこちら:「子供は夜8時台に寝かせて」遅寝が不登校や発達障害のリスクに?睡眠不足が成長に与える影響を専門家に聞いた)

子供に必要な睡眠時間

三池さんによると、日本の子供に必要な睡眠時間は、乳幼児〜6歳頃まで・7〜9歳頃まで・9〜18歳頃までの3つに分けておおよそ次のように考えられるという。

【乳幼児期~小学校入学前(6歳頃まで)】

平均10時間+昼寝

→夜9時までに就寝、朝7時には起きる

【小学校低学年~中学年(7~9歳頃)】

平均9.5~10時間

→夜8~9時台に就寝、朝7時には起きる

【小学校中学年~高校生(9~18歳頃)】

平均9~9.5時間

→夜10時までに就寝、朝7時には起きる

※必要な睡眠時間には個人差があり。

※アメリカの国立睡眠財団のデータをもとに、日本の子供に必要な時間を提案

厚労省も同じような見解を出している。2024年2月に策定された「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、小学生は9~12時間、中高生は8~10時間の睡眠時間の確保が推奨されている。

しかし三池さんは、ここで大きく2点、注意してほしいことがあると語る。一つは寝る時間帯が重要だということ、もう一つはいずれも夜間だけの睡眠時間(昼寝は別)だということだ。

遅起きで“睡眠確保”はNG

三池さんは、夜の睡眠時間が確保されることに加え、午前6時台、遅くとも7時過ぎには起きる習慣をつけることが大切だと話す。

「登校時間は午前8時台前半の学校が多いようですが、親の起床時間・親が家を出る時間と関連してか、子供の起床時間は朝7時よりも前が平均的だというデータもあります。また、登校班の場合は7時半前後に集合しているところもあるようです。

つまり、今の社会で生活している限り、子供は午前6時台~7時過ぎまでには起きなければ間に合わない子供が多いのだと考えています。7時半になると遅刻タイプになってしまう。この30分はものすごく大きい」(以下、三池さん)

例えば保育園・幼稚園に、午前9時に子供を預けるとしよう。夜10時に寝て、朝8時に起きたとしても、睡眠時間は10時間確保できているし、園にも間に合う。しかし小学校でもそのままでは遅刻してしまうため、生活リズムを変える必要が出てくるのだ。そこで急に起床時間を早めようとすると、子供の不機嫌や行き渋りにつながる。

三池さんも、いったん染みついた生活リズムを変えるのは、子供がおおきくなるにつれて難しくなってくると指摘する。この睡眠・覚醒の生活リズムは、1歳半~2歳頃までに大枠が決まるというのだ。

「乳児期、遅くとも幼児期の早いうちに、午後8時台に寝て朝は6時台に自分で起きてくるという生活習慣を作っておく方が、子供にとっても保護者にとっても幸せにつながります。夜型の子供は基本的に、今の学校社会では不利です。睡眠時間だけを気にしていると、子供たちの苦しさが見えてこない」

一方で、塾や学校の課題などに追われ、中高生が9時間以上の睡眠を確保するのは難しいと感じる人もいるかもしれない。三池さんは「10代に推奨されている睡眠時間はやはり、9時間前後。それ以下であれば睡眠不足が蓄積し、すごく危険な状態ではあると思う」と前置きした上で、次のようにアドバイスをする。

・とにかく日が変わるまでに、遅くとも午後11時台には寝ること

(午前0時を過ぎての就寝だと6時間台しか睡眠がとれないことになり、明らかに寝不足)

・食事時間はなるべく一定に。夜食を食べ過ぎない

(生活リズムは、規則正しい睡眠リズムと食事リズムによって作られているため)

昼寝は“リフレッシュ”と捉えて

もう一つの注意点は、足りない睡眠時間を昼寝でカバーしようとするのはNGだということだ。

「小学校入学が近づく6歳ごろになると、昼寝は必要なくなってくる。次第に消えていく昼寝に、あまり重きを置かない方がいいと考えています。

もちろん、再始動に向けてエネルギーを補充し、疲れをとるという大事な役割を担っていますし、大人でも短時間の昼寝は推奨されています。ただ、あくまでそういった“リフレッシュ”のための時間なのです」

三池さんは、夜間の睡眠時間がきちんと確保されている場合、昼寝の回数や時間は自然と次のようになってくるはずだと話す。

【新生児期~生後半年】

1日3~5回

【7、8カ月以降~】

1日2回(午前+午後)

【14カ月~18カ月】

1日1回(午後0時~3時)

朝に機嫌良く自分で起き、きちんと睡眠時間が確保されているのであれば、昼寝は基本的にその子が寝るままに任せておけばいいという。

ただし、眠気は起床してから6時間たたないと来ないとされているため、夜8時台に寝るためには、午後の昼寝はできれば午後2時過ぎまでに切り上げるのが良い。

夜間の眠りが不足すると昼寝が長くなり、また夜に寝るのが遅くなる…という悪循環を生む。「長く昼寝しているので大丈夫」と考えず、あくまで夜の睡眠を整えることが最優先だ。

“必要な睡眠時間”を確かめる方法

さて、必要な夜の睡眠時間には個人差があると先述したが、三池さんは「朝、親に起こされずに自分で起きてくるのが何時かを1~2週間ほど見れば、その子に必要な睡眠時間がわかる」という。

例えば夜9時ごろに寝て、自分で起き出すのがだいたい朝7時半ごろだとすると、その子に必要な睡眠時間は約10時間半となる。朝7時に起きなければいけないのであれば、午後8時半には寝なければいけない。

「自分の子供に必要な睡眠時間を知らない人は多いんです。日々、パパやママに時間的なゆとりはないかもしれませんが、頑張って一度試して欲しい。まずはそれを知ることが第一歩になります」

また、同じくらいの時間に寝ているにも関わらず、休日は遅く起きる子供にも注意が必要だ。その分だけ眠りが足りていないという目安になる。

特に夏休みは…休日の“遅寝遅起き”に要注意

学校のリズムに合わせて睡眠をうまくとれている子供でも、気をつけて欲しいのは、金曜日など休み前に夜更かしし、休日は遅く起きる“休日の遅寝遅起き”だ。

普段との時間のズレが大きければ大きいほど、生活リズムが崩れてしまう。さらに、長期休みとなる夏休みなどは、生活リズムが崩れるきっかけになりやすいと三池さんは話す。

「中学生など、夏休みになると夜の0時以降に寝る子や、朝も8時や9時以降にならないと起きない子が急に増えます。そして、2学期になっても生活リズムが崩れたままで元に戻らず、自律神経やホルモン分泌、体温調節障害など全身に不調が出てしまい、学校に行きたくない子が増える一因にもなっているんです」

休みの日にも、平日と同じ時間に寝て起きるのがもちろん理想ではある。だがどうしても生活リズムが崩れてしまう場合は、新学期が始まる10~14日前から少しずつ、元の時間に寝起きするように調整するといいそうだ。

残念ながらそのまま新学期に突入し朝起きられない場合は、15分など少しずつでも早く寝るようにして、元の生活に近づけるように努力してほしい。

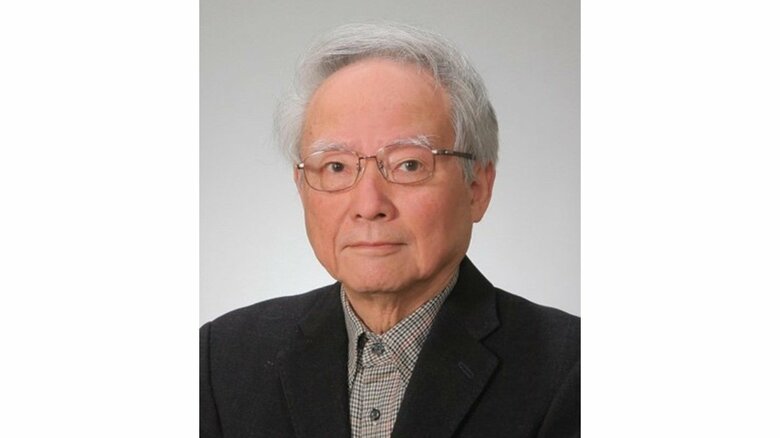

三池輝久(みいけ・てるひさ)

小児科医、小児神経科医。熊本大学病院長、日本小児神経学会理事長、兵庫県立リハビリテーション中央病院「子どもの睡眠と発達医療センター長」などを経て、現在は熊本大学名誉教授、日本眠育推進協議会理事長。子どもの睡眠障害の臨床および調査・研究活動は30年を超える。主な著書に『子どもの夜ふかし 脳への脅威』『赤ちゃんと体内時計 胎児期から始まる生活習慣病』(ともに集英社)ほか多数。