あなたの子供は何時に寝て何時間くらい眠っているだろうか。未就学児や小学生にもかかわらず、午後9時以降に寝て、朝は親が起こさないと起きられない…、そんな子供もいるだろう。

「子供は夜8時台に寝るのが理想ですが、9時、10時に寝るという人も多いと思います。幼稚園・保育園や学校のスタートに合わせて、睡眠不足のまま無理やり起きる生活が続くと、不登校になったり、発達障害の症状が出たりする可能性があります」

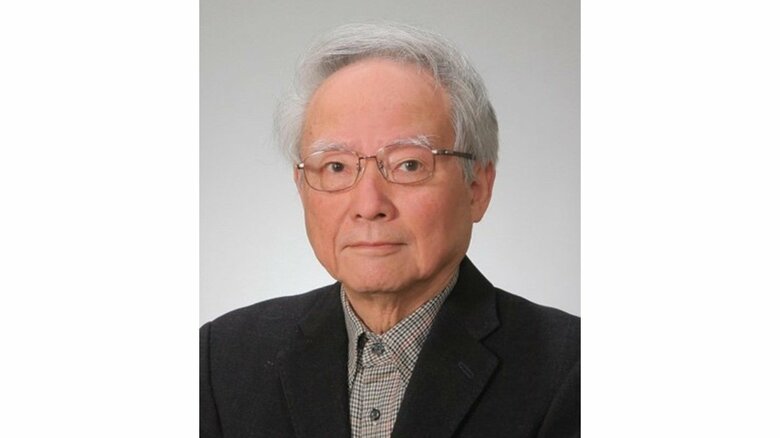

小児科医で日本眠育推進協議会の三池輝久理事長は、子供の夜型生活がもたらす睡眠不足に警鐘を鳴らす。

親が知っておくべき子供の睡眠の知識について、三池さんに聞いた。

子供の睡眠は脳を育て体内時計を作る

誰もが知るとおり、睡眠は人間にとって大切な営みだ。

三池さんによれば、ヒトは眠っている間、脳を休養させて溜まった老廃物を取り除き、足りないエネルギーやホルモンを補充して元気に活動できるようメンテナンスをしている。しかし心身共に成長途中にある子供の場合、睡眠中はこの“脳のメンテナンス”に加えて、さらに重要な3つのことが行われているのだという。

・脳を作り、育てる

・さまざまなメンテナンスを通して脳機能を守り、さらに進化させる

・睡眠・覚醒のリズムを決める“体内時計”を作る

これらは全て大人になるために必要なことだ。子供の睡眠には今後の社会生活の“基盤づくり”という大切な役割があるのだ。

睡眠不足になると心身に様々な弊害が

大人になるために必須の睡眠。逆に子供の睡眠不足が続くとどうなってしまうのだろうか。

・ 常に体がだるい

・自己否定感が湧いてくる(うつ症状)

・不登校・引きこもり

・勉強に集中できなくなる

・親や友達とコミュニケーションがうまくとれなくなる

・発達障害と診断されるリスクが高まる

実は発達障害と診断された子供のほとんどに“睡眠障害”があるという。三池さんによると、適切に眠れていないことで、生命維持機能をうまく働かせる体内時計が狂い心身機能(働き)のバランスが崩れて、発達障害のような症状が出るのだという。

「子供の睡眠不足は体内時計の狂いを作りやすく発達障害のリスクを高める一方、睡眠のリズムを整えて体内時計を再構築することができれば、症状は安定することが多いです。対処は早いほど効果があります」

子供の朝型生活は親が作る

子供が睡眠不足にならないようにするために、親はなにができるのだろうか。

「乳幼児期から9歳くらいまでは、夜は8時台に寝て、朝6時台には自然に起きられる生活習慣を作ってあげてください。朝型の睡眠習慣を身に付けておいたほうが後々の社会生活で有利になります」

朝型の人は、幼稚園・保育園・学校の生活リズム(朝8時~夕方5時)と体内時計のリズムが合っているので、体内時計のリズムが崩れにくく、体調を維持しやすくなるというメリットがある。

朝型・夜型は1歳半~2歳頃までに決まる

三池さんによれば、朝型・夜型のタイプが決まるのは、生まれてから1歳半~2歳頃までの間。朝型・夜型には遺伝的な要因もあるが、この時期までは環境要因も大きく作用するので、親と一緒に朝型の生活を送ることが大切だという。

では、この時期に夜型になってしまったら手遅れなのかというと、そういうわけではない。

ヒトの生活リズムの形成は幼児期早期にほぼ決まるけれども、小学校入学頃までは、まだ柔軟性が残るので、できればそれまでの間に修正しておくほうが良い。

その後でも全く変更できないというわけではないが、中・高校生と年齢が上がるにつれ、子供本人の生活を変えようとする強い意志と実践が必要になってくる。

この時期では、体内時計の形成がほぼ固まっていることもあり、シフトするのが難しくなり、体内時計のリズムを整えるホルモンであるメラトニンなどの服用も必要なことが多くなるので、できるだけ早いうちから朝型生活を送ることが大切とのことだ。

三池さん自身も寝るのは午前2時という生活であったが、50歳後半からメラトニンのサプリメントを使ってその日のうちに入眠する生活習慣を続けることで朝型にシフトできたのだという。

「今のお父さんお母さんは長時間労働で帰宅時間も遅く、子供を夜8時台に寝かせることは相当難しいでしょう。けれど、家族で協力・工夫することでなんとか頑張ってほしい。子どもの心身発達のバランスを保ち学校生活を守るためには8時台は無理でもなるべく夜早く寝て、規則正しい食生活(夜遅く食事をとらない)で朝型生活を目指してください」

次回は、子供に必要な睡眠時間を年齢別に紹介する。

三池輝久(みいけてるひさ)

小児科医、小児神経科医。熊本大学病院長、日本小児神経学会理事長、兵庫県立リハビリテーション中央病院「子どもの睡眠と発達医療センター長」などを経て、現在は熊本大学名誉教授、日本眠育推進協議会理事長。子どもの睡眠障害の臨床および調査・研究活動は30年を超える。主な著書に『子どもの夜ふかし 脳への脅威』『赤ちゃんと体内時計 胎児期から始まる生活習慣病』(ともに集英社)ほか多数。