街中などで見かける、避難場所や避難所などを絵で示した図記号。東日本大震災以前はこうした図記号が、全国でバラバラだった。

2013年6月、東日本大震災の教訓をもとに災害対策基本法の改正が可決され、「指定緊急避難場所」「指定避難所」に関する規定が設けられた。

日本では東京オリンピック・パラリンピックも控えていることから、避難場所等の表示の全国的な統一を求める声が高まり、2016年3月にJIS(日本工業規格)において「災害種別避難誘導標識システム」が制定された。

現在、避難場所の表示で用いられている図記号は、2016年に制定されたものだが、どのような経緯で決まったのだろうか。JIS規格に準拠した標識の普及活動を行う日本標識工業会の会長で、JISやISO(国際標準化機構)の委員も務める中野豊さんに、図記号の成り立ちについて聞いた。

「遠目でも認識できるシンプルさ」が特徴

「避難に関する図記号の統一は、内閣府と総務省消防庁が主体となって進められたものでした。ただ図記号を開発するだけではなく、国家標準の1つであるJISに登録することで、各自治体に浸透しやすくしたようです」

「災害種別避難誘導標識システム」で制定されている図記号の例として、「緊急避難場所」や「避難所」などを示したものが挙げられる。東日本大震災以前は、自治体によって避難所の表示などは異なり、文字だけのものも少なくなかったそう。

「避難所」と文字で書かれただけでは認識されにくく、非常時にはゆっくり読んで確認している余裕がないという課題が見えてきたという。そこで、全国統一の図記号が開発されたのだ。

「図記号として認定される表示は、それが何を表しているか、一般の方に判断してもらう理解度テストをクリアしたものです。また、遠目からでも何が描かれているか判断できるよう、細い線を使わず、シンプルに表現することも重視されています。ほとんどの人が、何を意味しているか理解できるようになっています」

「災害種別避難誘導標識システム」の図記号は、国際的な規格を制定するISOに認定されている。各国での理解度テストもクリアしたということであり、国籍や言語が異なっていても、図記号が意味することを認識できる。

“逃げる”アクションが「避難」を連想させる

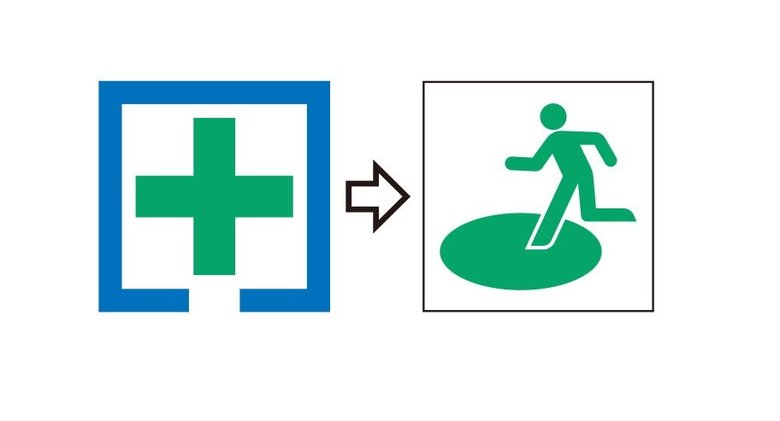

まず、避難場所を示す図記号は、JISで制定される前では、緑の十字を四角で囲うマークを用いる自治体が多かったという。現在は、避難しているような人と楕円の図記号に。

「緑の十字だと医療施設や薬局のように見えてしまい、避難場所だとは受け取られないと判断されたのです。現在のものは、人が逃げ込むようなデザインにすることで、『ここは避難する場所なんだ』というイメージにつなげています。避難に関する図記号は、日常的によく目にする『非常口(避難口誘導灯)』の図記号が原点といえます」

中野さんによると、現在の非常口の図記号は、1972年5月に大阪・千日前の千日デパートで起こった火災がきっかけで開発されたそう。

「当時は『非常口』という漢字3文字の表示だったのですが、大人も子どもも認識できるように図を用いた表示にしようという発想から生まれたものです。屋内から屋外に避難させるため、逃げている人がドアをくぐっているようなデザインになったのです。この“逃げる”というアクションを連想させる図を、避難場所や避難所の図記号にも取り入れています」

なお「災害種別避難誘導標識システム」には、「緊急避難場所(広域避難場所)」と「避難所」の図記号がそれぞれ存在する。

「緊急避難場所」とは、発災時に一時的に避難する場所のこと。大きな公園や緑地など、屋外の広いスペースが指定されていることが多い。図記号の楕円形が広場や公園を表している。

「避難所」は、災害により家に居住できない人を一時的に滞在させる施設のこと。学校や公民館などの公共施設が利用されることが多く、食料や水の備蓄などがある。建物の中に逃げ込むような図記号になっている。

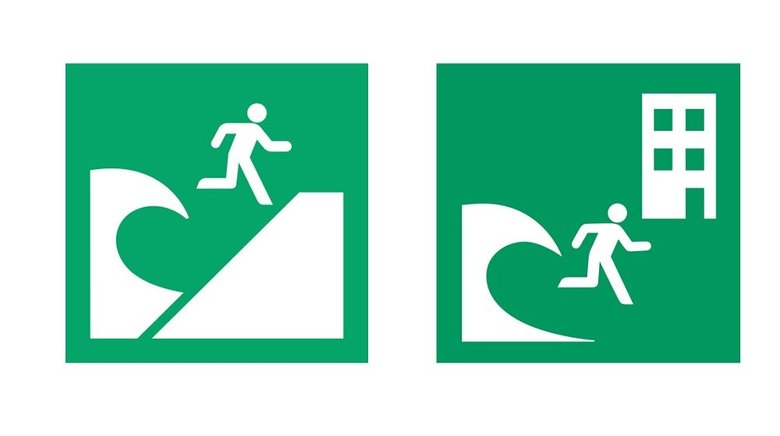

「津波避難場所」は津波からの避難先となる安全な場所や高台を指す。「津波避難ビル」は、津波から避難するとき、近くに高台がない場合に、津波からの避難が可能な鉄筋コンクリート造3階以上のビルを指す。

「『津波避難場所』『津波避難ビル』の図記号もISO規格に制定されていますが、かつて日本からISOに提案したものです。一般的に提案からISO規格に制定されるまでには1年ほどかかるのですが、『津波避難場所』の図記号は提案した国際会議の場ですぐ承認されました。地球規模で自然災害が問題となっているため、緊急性があると判断されたのでしょう」

被害のリスクを知らせる「災害種別図記号」

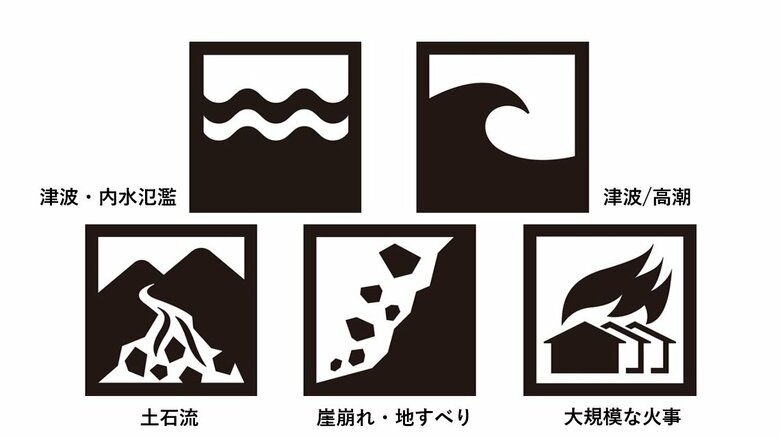

2016年以降、「緊急避難場所」「避難所」の表示には、災害種別の図記号が併記されるようになった。これも2013年の災害対策基本法の改正で生まれたもの。

「白地に黒で災害の種類が描かれている四角形の図記号は、その避難場所や避難所がどの災害の時に活用できるかを表しています。例えば、洪水・津波・土石流・崖崩れの被害の心配はないものの、大規模な火事の際にはリスクが想定される避難場所であれば、大規模な火事以外の4つの図記号が併記されます。丸とバツの『適不適表示マーク』で、どの災害に適しているか表示しているものもあります」

中野さん曰く、「災害種別の図記号が5つもあるのは、自然災害の種類が多い日本ならでは」とのこと。さらにもう1つ、JISの規格には含まれていないマークを、日本標識工業会オリジナルで発信していることも教えてくれた。

「日本は地震が多い国ですが、地震の図記号はありません。地震によって起きる『津波』『大規模な火災』でカバーできるからです。ただ、自治体からは『地震のマークも避難場所に併記したい』という要望が多く寄せられたので、独自のマークを作成しました。JISには登録されていないマークですが、活用していただいている自治体もあります」

ちなみに「地震」マークは、日本標識工業会のホームページからダウンロードすることができる。

災害種別の図記号は四角形だけではなく、黄色の三角形のものもある。こちらは、その災害による被害を受けやすい地域を表すもの。

「黄色い三角形は注意を促すものと、多くの人には認識してもらえると思います。道路標識にも多い表現ですし、現代の日本は街中に図記号があふれているので、日本人の皆さんは図記号の理解度が高いと感じています。色だけとっても、赤は危険、黄色は注意、緑は安全と捉えますよね。街頭の地図に避難に関する図記号が記載されていることも増えてきたので、改めて確認してみてほしいです」

目に入ってきやすい図記号。改めてその意味を理解し、自宅や職場の近くの避難場所、避難所を確認しておこう。

取材・文=有竹亮介(verb)