福島第一原発の事故から10年。これまで2回、原発の取材を行ってきた榎並大二郎キャスターが再び原発内部へ。

困難を極める廃炉に向けた作業、増え続ける汚染水、そして、故郷に立ち入ることすらできない住民たち。10年目の福島第一原発の変化と今もなお残る多くの難題を取材した。

最も損傷した3号機建屋は今…

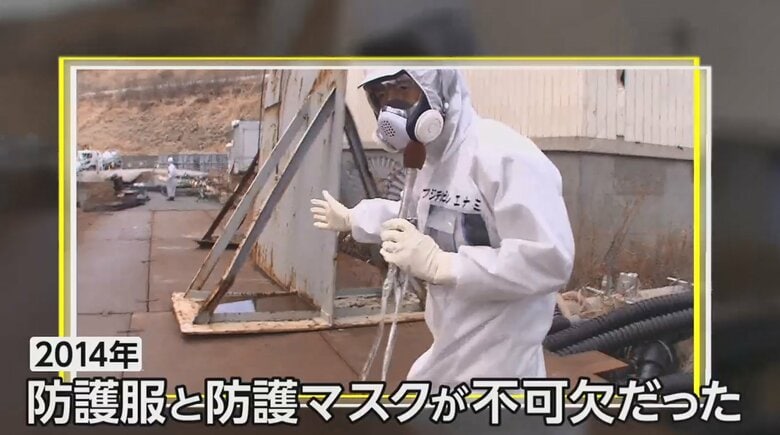

原発の敷地内へ榎並キャスターが入るのは2014年以来、7年ぶり。

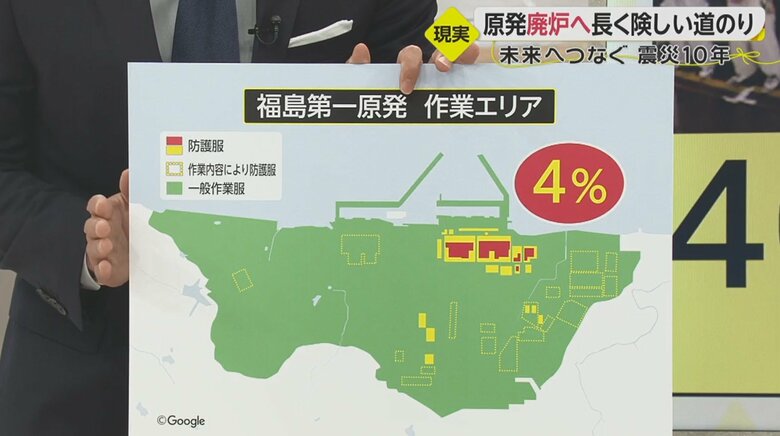

以前の取材では防護服と防護マスクが不可欠だった敷地内部だが、現在は敷地内の96%は防護服なしで歩けるようになっていた。

当時、津波によって電源を失い核燃料の冷却ができなくなり、立て続けに水素爆発が発生。中でも損傷が最も酷かったのが3号機建屋だ。

大量の放射性物質を放出した3号機は、10年経ってどうなっているのか?

爆発でむき出しになった鉄骨や瓦礫は当時のままの状態。

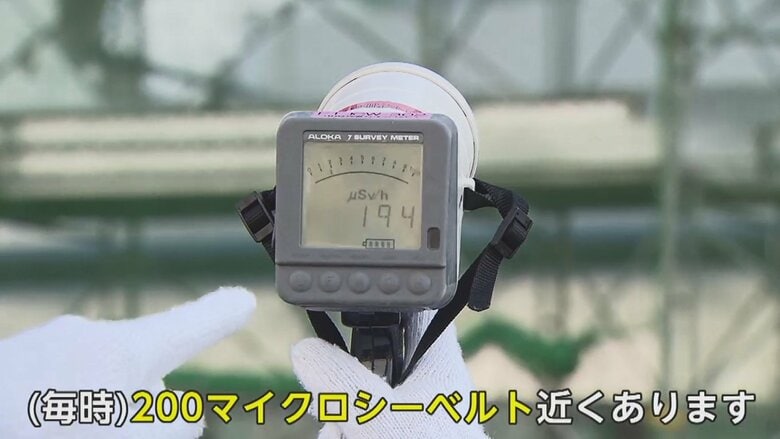

周辺の放射線量は、毎時200マイクロシーベルト近くあった。

今回、この3号機に入ることが許された。ここからは防護服が必要になる。

榎並大二郎キャスター:

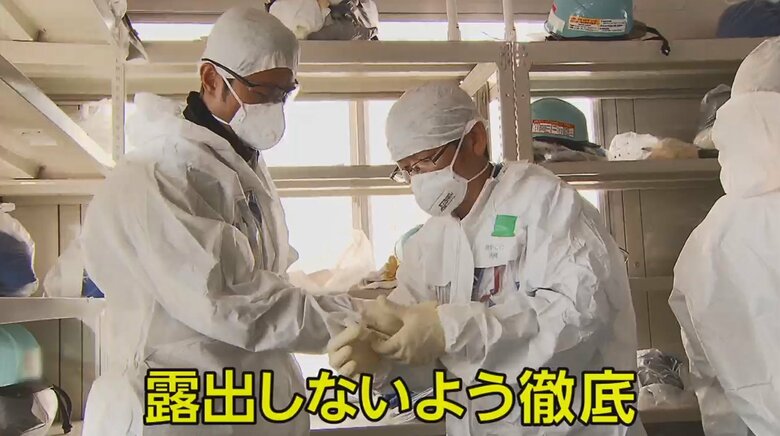

布手袋の上からゴム手袋、さらにゴム手袋…

手袋は3枚重ねで靴下が4枚重ね。肌が露出しないよう徹底する。顔全体をおおう防護マスクを装着すると…

榎並大二郎キャスター:

この感じ、思い出しました。(息が)少し苦しいんです

核燃料プールに巨大な屋根 “デブリ”取り出しは1年延長

許された取材時間は10分。防護服に着替え榎並キャスターが向かったのは、事故の被害が色濃く残る福島第一原発3号機建屋。屋上までは階段を使って上る。狭くて急な階段だ。

そして…

榎並大二郎キャスター:

地上30mほどの高さに来ました。目の前に3号機のタワーがあります

目の前に現れたのは、使用済み燃料プールを覆う巨大な筒状の屋根。幅およそ23m、奥行き57m。

事故から7年後にようやく完成した。

榎並大二郎キャスター:

この3号機の中では何が行われているんですか?

東京電力担当者:

3号機の燃料の取り出しを進めているところです

2021年2月28日、ドーム内で行われていたプール内の核燃料566本の取り出し作業が完了。

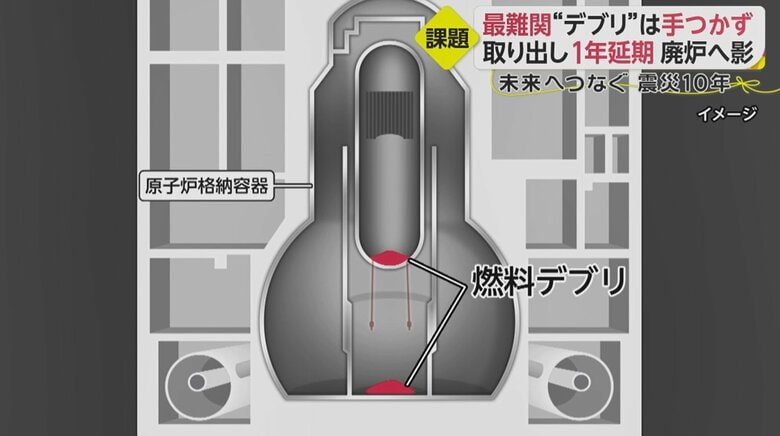

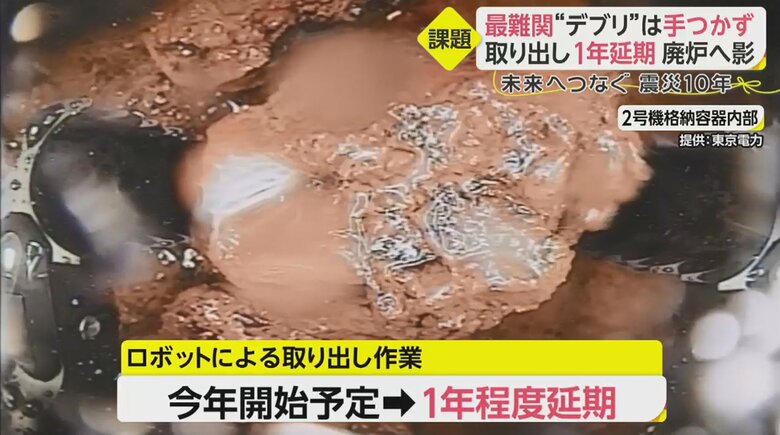

ここから廃炉に向けた最大の難題に取りかかる。茶色くいびつな形をした燃料デブリの除去作業だ。

燃料デブリとは、事故で溶け落ちた核燃料が金属などと混ざり合って固まったもの。高い放射線を放っているため扱いが困難。

そのため、ロボットによる取り出し作業が2021年から始まる予定だったが、ここにきて1年程度の延期を余儀なくされた。

東京電力担当者:

(燃料デブリ取り出しのための)装置開発をイギリスで行っています。これも世界的なコロナの影響で開発が遅れています

汚染水タンクは1000基超 来年には限界

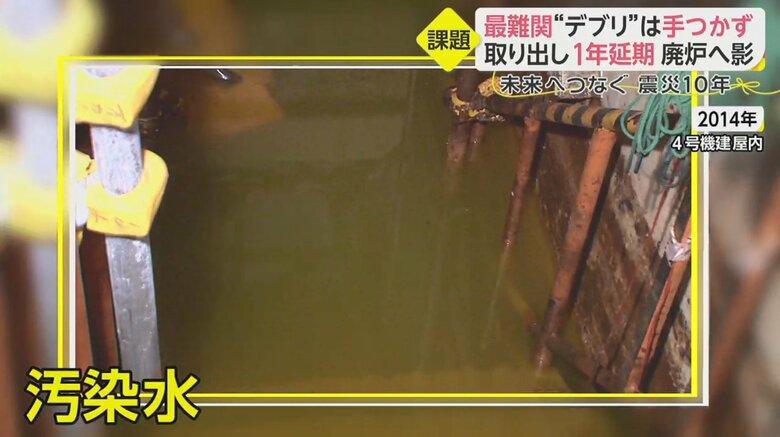

課題は他にもある。2014年に目の当たりにした緑色の汚染水。当時、建屋内にあふれかえっていた。

事故当時、爆発の影響で建屋に開いた穴。屋根から侵入した雨水は、放射性物質に汚染された内部を通って汚染水になる。これを防ぐためカバーを取り付けることにしたのだ。

しかし、放射線量が高すぎたため作業は難航。2020年になってようやくカバーを設置することができた。

榎並大二郎キャスター:

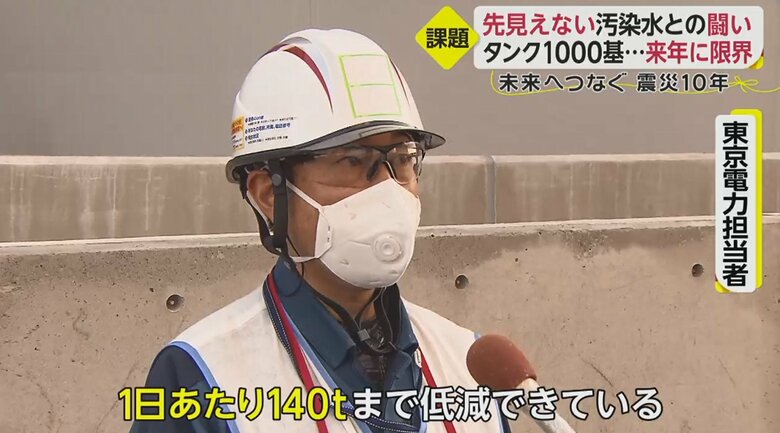

7年前(2014年)は1日に400トンの汚染水が出るという情報でしたが、今はどれくらいですか?

東京電力担当者:

2020年1年間の実績になりますが、1日あたり140トンまで低減できています

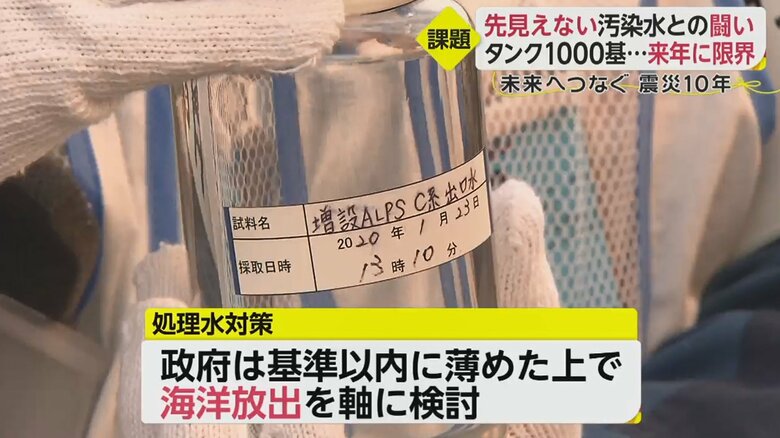

しかし、汚染水を処理した水をためる巨大なタンクは、かつて野鳥の森と呼ばれるほど緑豊かだったエリアを埋め尽くしていた。

タンクの数はすでに1000基を超えていて、早ければ2022年秋に限界を迎える。

水の処分を巡っては、海洋放出を軸に政府内で検討が続けられているが、地元の漁業者らの反発は強く結論は出ていない。

事故から10年が経過してもなお、福島第一原発は私たちに多くの課題を突きつけている。

先見えぬ収束…急がれる防潮堤の完成

榎並大二郎キャスター:

福島第一原発の構内では依然として大勢の方が作業にあたっていましたが、対照的にその周辺の町並み、双葉町や大熊町などの帰還困難区域では、当然ながら人の姿はなく、すれ違うのも作業関係の車ばかりでした。国道沿いの電光掲示板も気温などではなく、毎時の放射線量を指し示していました。

榎並大二郎キャスター:

今回の取材で気になったのが、防潮堤の設置が進んでいないということです。2020年9月にできた防潮堤は、全長600mの鉄筋コンクリート製の壁で高さは1.7mと人の背丈ほどです。この防潮堤は嵩上げした造成地の上に造られているので、海抜は11mになります。ただ、10年前にここを襲った津波の高さは約15mです。そのレベルには高さが足りません。東京電力は今後、2023年度までに海抜が最大16mになる防潮堤を建設する方針ですが、2月も大きな揺れに襲われただけに完成が急がれます。

原発廃炉へ長く険しい道のり

榎並大二郎キャスター:

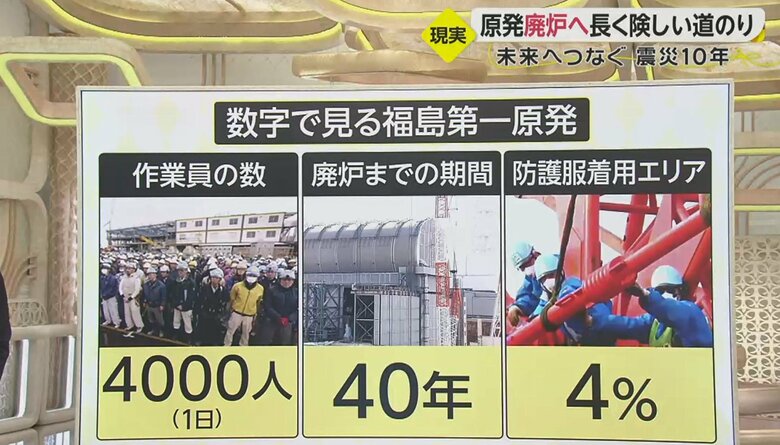

そして今回、福島第一原発を取材してわかった廃炉までの道のりがまだ遠いことを示す3つの数字があります。まず「4000人」。これは福島第一原発で作業をしている方の人数です。コロナ禍でも1日4000人に上ります。これだけの方が毎日作業にあたっても「40年」。廃炉作業にかかる期間は、最長でまだ40年かかるとされています

榎並大二郎キャスター:

そして「4%」。構内には、こちらの図の緑色で示された一般作業服で活動できるエリアが96%と、立ち入れる場所が増えました。残る4%の黄色と赤色は、防護服の着用が必要なエリアです。ここには、未だ手がつけられないでいる原子炉建屋周辺の過酷な現状がありました。全身防護服を着た瞬間、重大な事故を引き起こした原発内に今自分はいるんだという緊張感をことさら強く覚えました

榎並大二郎キャスター:

今回の取材では、前に進んだ部分も見えましたが、今この瞬間も出続けている汚染水の最終的な処理をどうするのか、そしてデブリの取り出しに着手できるのか、廃炉までの道のりの険しさ果てしなさは、7年前の取材で感じたものとまったく同じ感覚に襲われました。

(「イット!」3月11日放送分より)