「男性の育児参加」機運が高まる中、育児をとりまく現状はどうなっているのか、また今後どうなっていくのか。

さまざまな立場の人たちに、男性の育児の現状認識や今後の関わり方などについて意見を聞いた。

子育てドキュメンタリー映画の監督に聞いた

まず、育児がテーマの映画は現状をどう捉えているのだろうか。

2020年2月から順次、全国公開が始まるドキュメンタリー映画「ママをやめてもいいですか!?」の試写会で考えた。

この映画は、映像作品としてあまり語られる事のなかった「ママの子育て」にスポットをあてているのが特徴だ。

「産後うつ」や「孤独な子育て」のほか、「夫婦のすれ違い」などのさまざまなテーマについて、当事者の女性などが語る形で進んでいき、命を生み育むことの難しさや苦悩、そして、その喜びなどを描いている。

「子育てに正面から向き合い、その楽しさ、偉大さ、大変さ、苦しさ、すべてをひっくるめて笑って泣いて共感して、前へ進んでいこう!」というメッセージが込められた映画だ。

映画では冒頭で、「ママをやめてもいいですか!?」と思ったことのある女性が77%いるというデータが紹介される。(制作会社「インディゴ・フィルムズ」が400人にSNSなどで調査。)

そして、子育てをする母親たちのインタビューが始まる。

母親たちからは口々に「子供はかわいいけど離れたい」「子育ての正解が分からない」「社会から隔離されたような孤独」「周りに助けを求めにくい」などの心情が次々と吐露される。

映画をしばらく見ていて気がついたのだが、映画の中には(当然ではあるが)子育てに悩む女性の「夫」もしばしば登場する。

そこでは、育児について夫婦で話し合いを持つものの、妻がやってほしいことが夫にうまく伝わらず、夫婦間のすれ違いを感じている様子なども描かれている。

また、「産後うつ」を経験した女性が経験を語るシーンが出てくる一方で、頑張りすぎて男性でも「うつ」になる人がいること、そして、日本の男性が忙しくて夫婦の話し合いの時間をなかなかとれないことなど、男性を取り巻く問題についても、精神科医へのインタビューなどを交えて紹介されている。

映画では、男性たちが妻に寄り添って、積極的に子育てに取り組み、すれ違いで生じた溝を徐々に埋めようと歩み寄っていく姿も描かれている。

私は、「ママをやめてもいいですか!?」という女性の心の叫びには、実は夫の育児参加や姿勢が大きく関わっているのではないかと感じた。

試写会は普段とは違うスタイルがとられた。

終了後には監督の豪田トモ氏が、スライドを用いて「孤独な育児」が与える影響や、「産後うつ」にならないためにもサポートを得て、ストレスを減らす必要性などを自ら説明した。映画を作ったことで「ママが抱えているものが分かっていたようで分かっていなかったことを分かった」という。

Q.男性の育児をめぐる状況をどう見ているか?

「ママをやめてもいいですか!?」企画・監督・撮影 豪田トモ氏;

現在の男性の育児は、統計的に見ると確実に前の世代よりも進んでます。

でも、僕は「イクメンバブル」と呼んでいるんですが、それ以上に「このくらいは当然やってくれるはず」「もっとやってほしい」という気持ちと、「世の中には期待通りにやってくれる“イクメン”がいる!」という印象が強くあるので、現実とイメージのギャップが広がっている時代なのかなと思っています。

数としては育児している男性は確実に増えてはいるんですよね。

ただ、心理的に物理的にできない状況もあって、それが男女ともお互いにストレスを生んでいる部分もあるのかなと思います。

Q.映画制作を通じて、男性の育児に関してどんなことができると感じているか?

企画・監督・撮影 豪田トモ氏;

僕は子育てというのは「学校教育化」した方がいいとさえ思っているんですよね。というのも“いのちを育む”のはとてつもない作業であるにも関わらず、親になるにあたって、何も知らない状態のままで親になる人が多い。

女性は、十月十日の間に身体的な変化の過程を通じて心理も変わっていく。10ヶ月間かけて親になる準備ができる。

しかし、男性の場合は身体的に全く変わらないため、なかなか親になりにくい部分もある。

父親という実感を得たというのが生後8ヶ月になったとき、というデータがあります。

生まれてから「スイッチオン」で父親になる男性は、多数派ではない。

生まれた後に少しずつ子どもに接していって、自分に対して反応してくれたというのが生後8ヶ月くらいで、それくらいでやっと「俺、父親になったんだ」と“ボリュームアップ”して父親になっていく人が現実的にすごく多いです。

これはやっぱり、父親になっていくというところに、意識的・教育的なところが不足しているという側面が大きいと思う。やっぱり学校で父親になると言うこと、親になることの教育をしていくべきではないかと思う。子供を育てること、命を育むということを幼い頃から、しっかり教育していくと。

僕は、そもそも「性教育」は「生教育」=「命の教育」であるべきだと思っています。

命がどう生み出されて、育まれていくかということの、セクシュアルな部分だけしか、現在は「性教育」と言われていないけれど、命そのものがそもそもの「性(生)教育」であるべきで、そこを発展させて、子供をどう育てていくかをちゃんと学校で教えていく。

それから妊娠期間中にも、国の予算を投下して、もっともっとクリニックで学んでいく。ママを守るためにも、お子さんを守るためにも、パパを守るためにも、「命の教育」をしていくというのが大事なんじゃないかなと。

そうでないと、いつまでもママの「孤育て」環境は変わらないし、少子化問題も改善しないし、産後うつになってしまう人も、虐待されてしまう子どもも減らない。

子育ては、国として最優先に取り組むべき課題であるとさえ思います。「子育ては国育て」ですから。

映画のPRを手がける“ママ広報”に聞いた

この映画の宣伝を担当するPR企業「MaVie」は、PR事業だけでなく女性活躍支援事業を提供している。またミレニアル世代の育児と仕事の両立を考えるコミュニティ「Mrelations」を運営し、変わりゆく時代の家族やパートナーシップについて語り合う“場”の提供を行う。

メンバーの大半が母親であることが特長で、代表を務める志賀祥子さんも1児の母として、育児と仕事を両立しながら仕事をしている。

今回、この映画のテーマに共感し、宣伝を手がけている。

Q.男性の育児をめぐる状況をどう見ているか?

「MaVie」代表取締役 志賀祥子さん;

国がいくら推進していても、まだまだ企業側の意識が追いつかず、男性が育休を取得しづらい状況が多く見受けられます。

ただ義務的に制度化するだけでは、孤独な育児やワンオペといった課題を本質的に改善することは難しいと思います。取得しても数日、1週間だけの“名ばかり育休”だったり、男性が育休取得すること自体を「すごい!えらい!」ともてはやす傾向には賛同できません。

一方で、家庭によって夫婦それぞれが育児に充てられる可処分時間は異なります。物理的にそういった時間を捻出することが難しいときには、夫婦だけで負担を背負うのではなく、さまざまなサービスをうまく使うことも一つの手段です。

家事・育児に対するタスクを外注することに抵抗のある方もいるようですが、夫婦の心身の健康のためにも活用し、周りを頼ることも大事だと考えます。

男性の育児参加については、労働環境が良くなることで改善することもあります。

最近では、男性側も家族との時間を作るため、働き方を変えようと転職するという話も聞きます。

企業をはじめ、社会全体で子育てしやすい環境に変化していかないと、日本の少子化問題は深刻になっていく一方ではないでしょうか。

Q.映画の中で、男性の「産後うつ」も描かれていることについて?

「MaVie」代表取締役 志賀祥子さん;

私もこの映画に携わり知ったことですが、男性も仕事と家庭の両立の中に「育児」が加わることで、より大きなプレッシャーを感じるようになったり、生活の変化などから産後うつになることもあるそうです。

このような男性の育児要因による精神的な変化は、予測がしづらくもあります。

ですが、妊娠前から夫婦で将来のことを話し合ったりするだけでも、起こりうる事態を事前に意識し、事前に防げることがあるかもしれません。

理想的な夫婦間のコミュニケーションが行われていなかった場合には、子育て中に男性の参加状況を変えていくのに苦労を伴うという話を聞きます。

私自身、夫とは妊娠前から子どもが生まれたときやその先の事を話し合っていたので、当事者としても「夫婦できちんと話し合えば解決する、事前に防げることがある」とコミュニケーションの重要性を実感しています。

Q.今後どのように男性の育児に関与し、解決や支援などを行っていくか?

「MaVie」代表取締役 志賀祥子さん;

なかなか変わらない「少子化」・「男性の育休取得」・「女性活躍推進」など、私たちを取り巻く社会環境を変えていくには、この映画のように正しい情報とリアルな声をもとに啓蒙していくことも重要です。

また近年、このような時代背景から共働きや育児に対する課題を改善するためのサービスや事業が次々に生まれています。

弊社では、そのような事業を展開する企業をPRとブランディングの力で支援し、世の中や社会を少しずつでも確実に、良くしていくことに寄与していきたいと思います。

ママ向けQ&Aアプリ運営企業の編集長に聞いた

ママ向けQ&Aアプリ「ママリ」を運営する「コネヒト」は、男性の育休の過ごし方を考える冊子の制作・配布に向けた資金を、クラウドファンディングで募集した。

この冊子は、妊娠中にママとパパが家事・育児分担について話すきっかけになることを目指し、日本全国の自治体で10万部を配布する予定だという。

コネヒトでも「育休中の過ごし方」には課題意識をもっていて、パパの育休が効果的に活用されるための一助にしたいと話す。

Q.男性の育児をめぐる状況をどうみているか?

ママ向けQ&Aアプリ「ママリ」湯浅大資 編集長;

国の施策としても、社会的な流れとしても、男性が育休を取得することが肯定的に捉えられているのが現状です。国は大規模な男性の育休取得プロジェクトを立ち上げ、育休取得率も右肩上がりで、義務化の検討も始まっています。

我々は、男性が「子どもの成長に責任を担う」機会としての育休取得には全面的に賛成しています。一方、取得することが目的になる育休には無条件では賛同できないと思っております。

ママである弊社のアプリユーザーの声を聞くと、約半数がパートナーの育休取得を望んでいません。

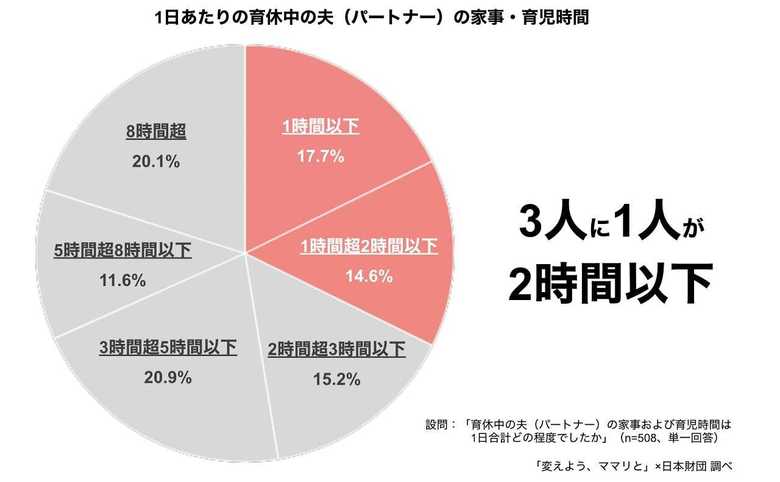

さらに、弊社が日本財団と共同で行った調査によると、育休を取得した男性の3人に1人は、育休中の家事・育児時間は2時間以下というのが現状です。

彼らの家事・育児分担に対するママたちの納得度は、育休を取得しないパートナーより低いのです。

このような状態で、育休を取得する男性が増えると、日々の家事・育児タスクにただでさえ追われているママたちは、育休中のパートナーのニーズに応えるというタスクが増えることが目に見えており、ママの負担の分散には繋がらないと懸念しています。

Q.男性の「産後うつ」など、男性の負担について?

ママ向けQ&Aアプリ「ママリ」湯浅大資 編集長;

男性の育児ノイローゼの増加など、男性の育児負担の増加はあらたな課題を社会につきつけていると感じています。

特に、「仕事 = パパ」「家事・育児 = ママ」という社会に浸透した当たり前を再定義する上で浮上する、「家事・育児 = パパ」または「仕事・家事・育児 = パパ・ママ」という新たな家庭の在り方が表面化させる課題にはまだ向き合えていないと感じています。

これまでママとパパに分けられてきた仕事・家事・育児タスクを、2人の間で調整したところで、家族の総合的な負担は減りません。このままでは、パパのうつが増えるのではないでしょうか。

家族全体の負担を減らすことが大切なのです。

そこで大切なのが、家事・育児タスクの外注です。

弊社の調査では、家事・育児タスクを外注した経験のあるママは5%未満でした。経済的ハードルもあるのですが、外注できない理由の多くは、思い込みや心理的なハードルだと分析しています。

ママの負担をパパに乗せ換えるだけでは、家族の負担は減りません。家族全体の負担を減らすことが何よりも大切だと思っています。

Q.育児に伴う「負担」とどう向き合っていけばよいか?

ママ向けQ&Aアプリ「ママリ」湯浅大資 編集長;

子どもが家族に加わるのは、何にも代えがたい幸せです。でも同時に、子どもは新たなたくさんの負担を家族に与えます。

幸せと表裏一体である負担には、2種類あると捉えています。

1. 心理的負担:何よりも大切な子どもに関するひとつひとつの意思決定の重さなど

2. 物理的負担:育児タスクの増加による肉体的な疲労など

心理的負担は、可能な限りパートナーと分担すべきだと思っており、男性の育休取得などは、心理的負担の軽減につながると期待しています。物理的負担は、外注可能なタスクは外に頼ることができますし、タスクによっては「やらない」または「頻度をへらす」という決断をすることもできます。

大切だと感じているのは、心理的負担と物理的負担の両方が産後突然増えるという現実に、夫婦がどう向き合うかと言う目線合わせと、お互いへの期待値調整です。

向き合い方は夫婦それぞれだと思うので、出産前に夫婦間で話しておくことが不可欠です。

…さて、この記事を執筆している私も、1歳の男の子の父親として、日々育児に携わっている。

映画に出てくる男性たちのように、育児が思い通りに行かず、夫婦のすれ違いなどを感じるときもあるが、毎日悩みながら仕事と育児の両立をどうしたらよいかについて思いを巡らせている。

私としても、こうした関係者の取り組みを知ることで、育児をめぐる環境をより深く理解していけたらと思う。

(フジテレビ報道局経済部 西村昌樹記者