みんな知らない「信号機の墓場」 管理するのは…

愛知県名古屋市に通称『信号機の墓場』と呼ばれている場所がある。その場所に積まれている信号機はその後どうなるのか…視聴者からの依頼を受け、取材した。

まずは「信号機の墓場」について、どれだけ知られているのか、街で聞いてみた。

ーー信号機の墓場について聞いたことはありますか?

男の子:

ないです

女の子:

ないです!

誰も知らない様子だったが、やはりお化けが出てきそうな怖い場所なのだろうか。依頼者の情報を元に、現地へ向かった。

訪れたのは名古屋市内のひと気のない静かな場所。フェンスに囲まれた敷地内に、確かに信号機が無数に積まれていた。

敷地内には建物もあるが、信号機で埋まっていて、よく見てみると信号機の部分以外の柱やボックスなどもあった。フェンスには「忍び返し」も付いていて、かなり厳重な管理体制だ。

看板には『関係者以外立ち入り禁止』と書かれていて、管理者は愛知県警だった。

正体は「2018年に撤去された信号機の保管場所」

愛知県警に電話で取材を申し込んだところ、担当者に現地に来てもらい話を聞くことができた。

ーーここが信号機の墓場と聞いてきましたが、どういう場所ですか?

愛知県警交通規制課 立部義久さん:

墓場というものでもないのですが、古い信号機をこちらで保管しています

今回は取材のために特別に敷地内へ。ここは愛知県内で2018年に撤去された古い信号機の保管場所だった。一時的に約5000基が集められているという。

愛知県警交通規制課 立部義久さん:

24時間動いておりました。休まず動いていた古い信号機になりますが、役目を終えて休んでおります

長年、私たちの安全を守ってくれた信号機たち。

ーーなぜ厳重に管理されているのですか?

愛知県警交通規制課 立部義久さん:

このように山積みに置いてありますので、何かの拍子に倒れたりだとか、そういった危険性がありますので入れないようにしております。また正当な理由なく入ることは、犯罪になる可能性も含まれておりますので、絶対にやめて頂くようお願い致します

実はこの信号機が積まれた様子を写真撮影に来る人もいて、話題になっているそうだ。

過去には敷地内に侵入を試みた人もいたが、重いもので20キロもの信号機が崩れてくる可能性もあり、とても危険なため詳しい場所は公表していない。

また、無断で立ち入ることは不法侵入の罪に問われる。

いよいよ本題…この大量の信号機はどこへ?

この大量の信号機はこの後、いったいどうなるのだろうか?

今度は信号機を管理する愛知県警の交通規制課を訪れた。ここは県内の主要道路の混雑状況や、信号機が正常に作動しているかをリアルタイムで確認できるシステムがあり、日々、交通の安全を見守っている場所だ。

ーー保管されていた信号機は今後どうなるのですか?

愛知県警交通規制課 次長 兵頭洋一さん:

あそこに一時的に保管した後は、廃材として業者に売却します

信号機の寿命は一般的に「19年」とされ、古いものから回収されている。

売却されて得た費用は、愛知県の収入になるという。

見やすい・コストが安い…「LED信号機」はこんなにスゴい

2018年だけでも5000基が撤去。それほどまでに消耗が激しいのかと思いきや、現在進んでいる「信号機のLED化」も一因だった。

愛知県警交通規制課 次長 兵頭洋一さん:

LED灯器(信号機)はですね、明るくて非常に見やすい特徴があり、信号交差点における交通事故の抑止が期待できます

これまでの「電球式」の信号機がこのLED式に変わっていた。その理由は「見やすさ」。これまでの「電球式」は、電球を覆うレンズカバーに色がついていたため、西日などが当たるとどれが光っているか分かりにくいことがあった。

一方、「LED信号機」は、LED自体が光るため、はっきりと見やすく見間違いも起こりにくくなっている。また、メリットは他にも。

愛知県警交通規制課 次長 兵頭洋一さん:

電球式は中に電球があるんですけれども、原則として1年に1回、赤と青は交換です。(LED化で)維持管理のコストが削減できています

しかも消費電力は電球の70Wに対し、LEDは10Wと電気代も7分の1で済む。

進化を遂げる「LED信号機」…“三大信号機メーカー”のひとつを直撃

さらに踏み込んで、信号機の工場にも行ってみた。取材に訪れたのは静岡県長泉町の「コイト電工」。

国内の「三大信号機メーカー」の1つで、全国で使われる信号機の約3割を製造している。最新式のLED信号機を見せてもらうと、従来のものより重さが半分で、厚さも5分の1になったそうだ。

LED信号機自体も進化を遂げていた。信号灯の上に以前は『ひさし』が付いていたが、新しいものはなくなっている。

コイト電工 総務課 清聡さん:

ひさしがあることによって雪が積もってしまうんですね、この上に。そこでこの薄さにして、前に傾けることによって、雪がたとえ付いてもすぐ落ちるようになると

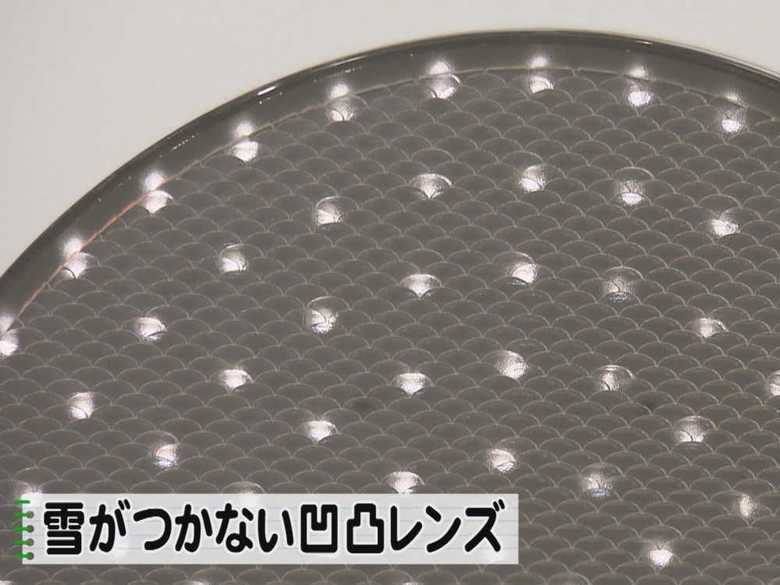

雪がつかないように、レンズの表面に凹凸の加工がされていた。

またサイズを小さくしたことで、台風での強風の影響も受けにくくなっている。

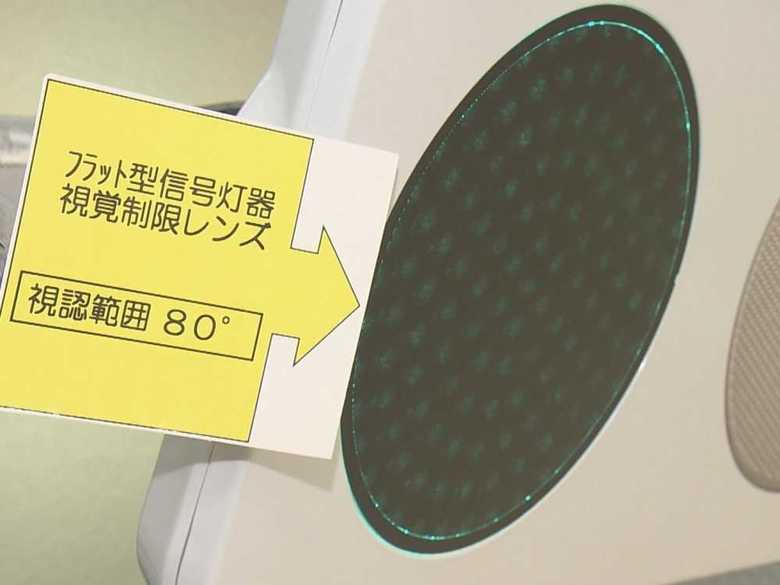

最新のものは、正面からは見えるが横からは見えない仕組みになっていた。側道から誤って進入しないようになど、あらゆる面で進歩していた。

実際に信号機はどのように製造されているのか見せてもらえないかとお願いしたが、そこは企業秘密のため撮影はNGだった。

防水テストは国内過去最大雨量の4倍で実施

しかし、出荷前の防水テストを見せてもらうことができた。

コイト電工 清聡さん:

だいたい一時間に600ミリ相当の雨が降ることを…まあそんなこと実際にはないですが、そのぐらいの雨が降っても、中に水が入らないことを確認するための設備ですね

激しい雨が降っても、信号機の中に水が入らないかを確認するテストだが、大雨警報が出ることもあるのが1時間に40ミリ~60ミリの雨、国内過去最大の1時間の雨量は153ミリ。

その4倍の水量を四方八方から当てて中を見てみたが、全く濡れていない。水は入っていなかった。

コイト電工 清聡さん:

今、異常気象が非常に多くなってきて、想定外のことが起きますよね。そういう時でも信号機が消えてしまったりですとか、想定外のことが起きても大丈夫なようにしっかりと品質を確保して、世の中に出荷することを心がけています

信号機の墓場からゆりかごまでを取材して、何気なく目にする信号機が、交通安全のため日々進化していることが分かった。

(東海テレビ)