※冒頭の画像は内閣府提供のシミュレーションCGより

9月16日から5日間、京都大学で開催された日本地震学会秋季大会に先立って、9月15日午後、南海トラフ地震に関するシンポジウムが行われた。

若手地震研究者やジャーナリストによる講演と、ディスカッションのテーマは「地震学が南海トラフ地震臨時情報に貢献していくには?」というものだ。

研究者たちから地震活動のモニタリングの現状と今後の展望、臨時情報が出た場合の自治体や企業、住民の対応など、「地震は予知できない」という現在の地震学の限界を前提にしながら、科学的データと知見をどう利用してもらえるかについてかなり突っ込んだ意見が交わされた。

南海トラフの3パターン別の防災対応レベル

南海トラフ地震臨時情報が発表されるのは下記の3つのケースがあり、取るべき防災対応がガイドラインで定められている。

具体的には南海トラフ沿いの東海沖から宮崎沖までを想定した震源域の中で

1. 「プレート境界でマグニチュード8.0以上の地震発生」

2. 「マグニチュード7.0以上の地震発生」

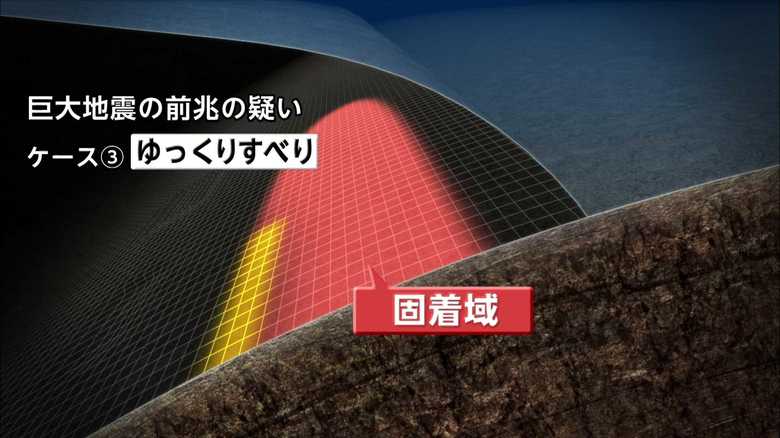

3. 「ゆっくりすべり」

の3つのケースが発生、観測された場合に時間差で発生するかもしれない巨大地震に備えようというのは、そろそろ周知されてきただろうか。

最高レベルの防災対応は「M8.0以上」 1週間避難を

取るべき防災対応は2種類で、1のマグニチュード8.0以上の地震が発生した後は「巨大地震警戒」という防災対応が必要とされていて、津波からの避難が間に合わない危険域では1週間避難を継続するとしている。

M7.0以上、或いは“ゆっくりすべり”の場合、「1週間注意しながら生活を」

2の「マグニチュード7.0以上の地震発生」と、3の「ゆっくりすべり」は、「巨大地震注意」という防災対応が必要とされていて、1週間、或いはゆっくりすべりが収まるまで「日頃からの地震の備えを再確認」となっているのだが、つまりこれは「普段の生活をしながら注意しよう」ということだ。

「1週間」の期間は“社会が耐えられる期間”

シンポジウムの冒頭でこうした臨時情報の概要が説明されたあと、1. マグニチュード8.0以上の地震が起きた場合に、破壊されずに残った半分の領域で時間差で巨大地震が起きる確率と、2. M7.0以上の地震発生や 3. ゆっくりすべりの後に巨大地震につながる確率の「相場感」などについて研究者の意見が交わされ、臨時情報に地震学がどう貢献できるかについて本音の議論が行われた。

そもそも臨時情報が出た後の防災対応のガイドラインを定めるにあたり、防災対応の期間を「1週間」に決めたのは科学的知見からではなく「社会が耐えられる期間」から導き出されたものに過ぎない。

1週間たったら安全ということには決してならないのだ。

「社会活動を止めるための情報ではない」

参加者のひとりJAMSTEC海洋研究開発機構の地震津波予測研究開発センター堀 高峰センター長は、地震活動の現状把握も推移の予測も常にあいまいさを含むものであり、それに見合った対策しかとることはできないのだから「南海トラフ地震臨時情報は、社会活動を止めるための情報ではない」と強く主張した。

そもそも臨時情報の運用、防災対応を定める際の大前提は「社会活動を止めずに被害を最小限にとどめるにはどうすればよいか」ということだったはずだ。

予知はできない 現状分析を伝えることで不安緩和を

平成29年7月に宣言した通り「地震の予知はできない。しかし発生する可能性が普段よりも相対的に高まったと評価はできる。」今の地震学ではここまでしか言うことはできない。

地震予知は「困難」でなく「できない」のだ。

南海トラフ地震を含め地震というのは突然発生するものなので、地震の多い日本で暮らす以上「普段の生活をしながら地震の備えをすること」は自らの生命財産を守るためにはやっておかなければならないものなのだ。

それがいつの間にか「南海トラフ地震臨時情報」が巨大地震を事前に知らせてくれると思い違いをしている方も少なくない。

だからこそ堀センター長は「想定震源域でのマグニチュード7.0以上の地震発生と、ゆっくりすべりの臨時情報は社会活動を止めるための情報ではない」のだと地震学者がきちんと伝えなければならないと提言した。

さらに、地震学者が地震学者にしかできないことで役に立つためには、地下や海底下で何が起きたのか、その後どのように進行しているのか、そしてどのようなことにつながる可能性があるのかを科学的根拠とともに示すことだとしている。

リアルタイムに何が起きたかを正確に決めることが、揺れの広がりや津波がどこまで遡上する可能性があるかを示し、そして被害の予測につながるという考えだ。

堀センター長は、いま地震学者ができることは「何が起きているかわからない状態がもたらす不安を和らげること」なのだという言葉で講演を締めくくった。