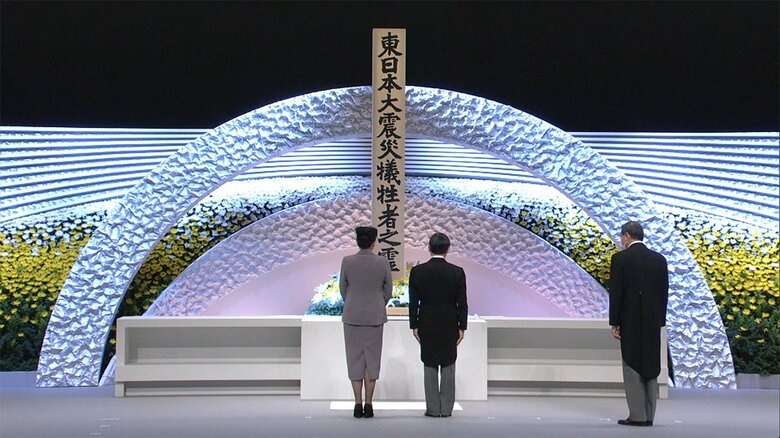

追悼式に初めてのご出席

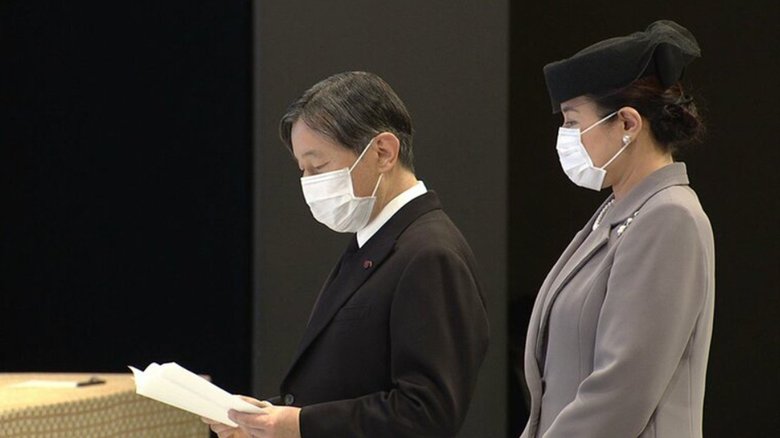

天皇皇后両陛下は、3月11日、東日本大震災十周年追悼式に臨まれお言葉を述べられました。

お言葉では、哀悼の意を示され、「これまで復興に向けて歩んできた多くの人々の尽力とたゆみない努力に深く敬意を表します」と述べたほか、いまだに様々な課題が残る被災地に「これからも私たち皆が心を合わせて、被災した地域の人々に末永く寄り添っていくことが大切であると思います」とされました。

これまで、上皇ご夫妻が5周年まで毎年出席され、その後は秋篠宮ご夫妻が出席されてきたこの式典に両陛下がご出席になるのは皇太子時代を含め初めてのことです。

式典は初めてですが、これまでも被災地に何回も足を運び、慰霊し、被災者を見舞ってこられましたが、新型コロナウイルスの感染拡大のため、2020年から現地を訪問するのは難しい状況が続いています。

岩手県をオンライン訪問

そんな中、両陛下は3月11日を前にした2021年3月4日、オンラインを使い岩手県の復興状況を視察するとともに被災者と懇談をされました。今回はオンラインですが、両陛下が岩手県を訪問されたのは皇太子時代の2016年以来となります。4日の午後3時過ぎから岩手県と回線をつなぎ、まず達増岩手県知事から復興状況の説明を受けられました。

陛下は「東日本大震災から10年になりますが、発生からたいへん御尽力され、心から敬意を表します。一番の課題はどういうことがありましたか」

皇后さまは「被災された方にとって長い道のりだと思います。被災された方も高齢化されたと思いますが、いかがですか」などと質問されていました。

その後、陸前高田市と釜石市をオンラインでそれぞれ結び、被災者と懇談されました。

陸前高田市役所には、3人の被災者が集まり、市長の説明に続きそれぞれの方と会話されました。陸前高田市には、2011年、お見舞いのため大船渡市へヘリコプターを使い訪れる際に、上空から被害の状況をご覧になられています。

この時「奇跡の一本松」などをご覧になった陛下は、その後、奇跡の一本松で作られたビオラを演奏するなど陸前高田市は強く印象に残る場所で、市長からの説明や復興の道のりをまとめたビデオに深く感銘を受けられたご様子だったということです。

懇談された被災者の浅沼ミキ子さん(57)は、当時25歳だった長男を震災で亡くしました。こうした悲しみを繰り返さないようにと、震災を教訓とし高所への避難の大切さを伝える絵本「ハナミズキのみち」を出版しています。

陛下は、「色々大変でしたね。ご長男を亡くされたことは本当に残念でしたね」、

皇后さまは「本当にお母様としてお辛い思いをなさったと思います。その中で他の方のため、後世のために動きだされたのはお強かったと思います」とお悔やみとお見舞いの言葉をかけられました。

浅沼さんは、こうした言葉に懇談の途中から涙が出てきたと言うことです。そして、かけてくださる一つ一つの言葉や、時々目が合うとにっこりされる姿、皇后さまはマスクをしていても微笑んでいる顔が想像できありがたかったということです。

皇后さまは「本を読ませていただきます」と述べられたと言うことです。

続いて午後4時半前からは、釜石市役所とオンラインをつなぎ、市長から復興状況をお聞きになりました。両陛下は、平成25年11月にお見舞いのため釜石市を一泊二日の日程で訪問されています。雅子さまが泊まりがけで東日本大震災の被災地を訪問されたのはこの時が初めてで、宿泊を伴うご公務も約3年9カ月ぶり、この日のため体調を整え被災地へ向かわれたということです。

皇后さまは2013年のご訪問に触れ、市長に「8年前に訪問させていただいた時、仮設住宅、ウッドテラスで被災された皆さんとお話しさせていただいたことをとても印象に残っています」「8年間で、何が一番進んだと思われますか」などと質問されました。

市長も「まずは当時、お見舞いして頂き、被災されたみなさん一人一人に話をして頂き、たくさんの方が涙を流され、喜んだ姿を今でも覚えております」と答えていました。

懇談された被災者のお一人、鈴木堅一さん(77)は震災時に消防団員として活動していて、ご本人は九死に一生を得ましたが、自宅に残っていた妻と長男夫婦、孫の4人が犠牲になりました。

陛下は「家族が亡くなられ、本当に残念で、お悔やみ申し上げます。消防団で水門を閉めに言っている間に津波に遭われて、本当に大変な思いをされたのではないですか」

皇后さまは「ご家族がお亡くなりになり、本当につらいことだったと思います」「(お孫さんが亡くなられて)心が痛みますね」と労りの言葉を述べられていました。

鈴木さんは両陛下と話をしたことについて「亡くなった仏さんにお土産になるかな。よかった」「陛下も笑って答えてくれたのが印象に残っています」などと話しました。

釜石市で懇談された人の中に、菊池のどかさんという25歳の女性がいました。菊池さんは、釜石市の鵜住居駅前に作られた施設「いのちをつなぐ未来館」で、自分の避難の経験を語るガイドとして震災の伝承に取り組んでいます。

令和元年にラグビー・ワールドカップなどのために釜石市を訪問した秋篠宮ご夫妻も、この「いのちをつなぐ未来館」を視察されています。菊池さんは、中学3年生の時震災に遭い、生徒自らの判断で中学生だけでなく地域の人や隣接する小学校の児童を高台へと避難するのを引率したうちの一人でした。

菊池さんは、秋篠宮ご夫妻に涙ながらに、津波を見て泣き叫ぶ子供たちの手を引いて走ったことや責任感とともに恐怖を感じながら避難したことを説明しました。

陛下は「避難の時は防災委員長として、生徒を牽引する役割もあって、避難なさって、本当に怖い思いをされて大変なことだったのではないですか」

皇后さまも「本当に大変な思いをされました子供さんたちも多かったと思いますが。ご立派でしたね」と声をかけられていました。

懇談後、菊池さんは「同世代がどのような状況を送ってきたかという話だったり、色々な立場の人がいたことを念頭にお話をさせていただきました」「両陛下も一生懸命耳を傾け、心を寄り添ってくださいました」と感想を述べています。

「頑張って」という言葉を使わずに

さらに興味深いことを菊池さんは話しています。

それぞれの方と懇談が終わると両陛下から「決して『頑張って』という言葉は使わずに『お体に気をつけて』という労いの言葉をかけていただいた」と語りました。

上皇ご夫妻が被災地などをお見舞いする際に「頑張って」という言葉を使われないということは案外知られています。今回、両陛下も「頑張って」とは述べられないということです。

上皇ご夫妻、両陛下とお話をされた被災者の方は、後でどのような言葉があったか尋ねると「『頑張って』と言われました」と、私たちに答えてくれます。皆さま方さまとの話の中で、皆さま方の寄り添ってくださる姿から、被災者自身が「頑張る」気持ちが湧いてくるのだと思います。そして、「頑張る」と言われた気持ちになるのでしょう。

この「頑張る」という言葉を使われなかった両陛下は、上皇ご夫妻から受け継がれたものとは私は思えません。お見舞いに「頑張る」と言う言葉はふさわしくないと、当たり前のように皆さまは感じておられると思います。

被災者に「頑張ってもらう」必要はなく、寄り添い、辛かった思いを共有し、元気に無理なく一歩一歩進んでもらいたいという思いをお持ちなのではないでしょうか。お見舞いの中では当たり前のように出てこない言葉なのでしょう。

語り継ぐ大切さ

陸前高田市の浅沼ミキ子さんや釜石市の菊池のどかさんは、この災害を語り継ごうとしています。

両陛下は、追悼式典でも語り継ぐことの大切さをお言葉で述べられています。「この度の大震災の大きな犠牲の下に学んだ教訓も、今後決して忘れることなく次の世代に語り継いでいくこと、そして災害の経験と教訓を忘れず、常に災害に備えておくことは極めて大切なことだと考えます。そして、その教訓がいかされ、災害に強い国が築かれていくことを心から願っています」。

その一方で、式典に宮城県の遺族代表として言葉を述べた荒川航さん(16)は「震災というものがだんだん私の記憶から、薄れてきているのは事実です」と語りました。震災を体験された方でも、記憶は薄れていくのですが、語ることで記憶を残すことはできるのでしょう。荒川さんは「私たち若い世代にできることは、風化し始めている東日本大震災の記憶を改めて呼び起こし、後世までその事実を繋いでいくことだと思います」とも述べています。

今後も、両陛下はオンラインで被災地を訪問される見込みです。

水問題を通し、様々な困難な状況を理解されている天皇陛下、陛下を誰よりもそばから支える皇后さまにとっても、今後も起こるであろう自然災害をいかに少ない被害にとどめるか、そのため、教訓として語り継いでいくか被災者に寄り添うお姿とともに、災害を風化させないようお気持ちを示され続けることでしょう。

【執筆:フジテレビ 解説委員 橋本寿史】